到真实的世界中去

今年的“世界读书日”,我们来聊聊非虚构吧。

“非虚构”是什么?先别跑!它不仅离你不遥远,甚至还非常非常近。

在网上搜索“非虚构”,很难找到非常权威且明确的定义。广义上,一切以现实元素为背景的写作行为,都可以被称为非虚构写作。在普利策文学奖中,非虚构(非小说)奖(General Nonfiction)与小说奖(Fiction)、戏剧奖(Drama)、历史奖(History)、传记文学奖(Biography or Autobiography)、诗歌奖(Poetry)等并列其中。

如果拿非虚构与我们熟悉的小说来比较,小说释放的是天马行空的想象力,而非虚构则扎根在土壤里——来自真实的力量。

在征集大家对“非虚构”的看法时,一个小伙伴的话让小编印象深刻:“非虚构写作追求的关键是故事的真实性。每个人的经验和见识不尽相同,所以作者应该写自己有把握的人和事。他自己首先相信笔下故事和人物的真实性,进而努力达到真诚,挖掘最隐秘的情感,最深刻的动机,直抵本质,用大俗话讲叫‘扎心’。”

在本期专题中,我们邀请了各个年龄段的朋友,来分享他们认为足够“扎心”、足够有力量的非虚构作品。

从那些活生生的故事出发,汲取成长的勇气,抵达真实的世界。

在虚拟世界之外,体验切实的幸福

推荐人 叶三(媒体人,作家,曾担任界面新闻旗下的原创非虚构平台“正午故事”主编、主笔)

推荐作品 《冯远征:我穿墙过去》 / 正午

我十几岁的时候,没有互联网和手机,电子游戏还是古老的红白机,连电视节目都不太多,这样的生活是不是令你们很难想象?对了,那时也没有“网文”“爽文”,我最爱读的书,除了言情小说、武侠小说、漫画,还有各种科幻小说。

看,虽然隔着岁月,但那个年龄的我,与当下的你们并没有本质上的区别。我们的生活经历和生命体验都不多,在现实生活中,仍被视为未成年人——还不具备掌控生活的能力和权利。于是,我们喜欢在虚拟的世界中代入自己,展开探索,获得掌控感、归属感、被认同感和其他各种各样的感受。

长大后,我成了一名记者,我所从事的职业叫作“非虚构写作”。这个职业的核心追求是“真实”。追求真实,是否意味着我否认了自己的少年,进而,是否意味着否认了我曾经经历过、你们正在经历着的,对虚拟世界的沉迷?

不是这样的。我更愿意称之为迭代。

我想向大家推荐的文章,是我在“正午故事”操作的第一篇稿子。那是演员冯远征老师的口述,讲的是他年轻时的一段经历。冯远征老师比我还要年长一辈,在年纪上离你们更是遥远,但如果认真阅读,你们一定能从他的回忆中读出每个人都曾有的体验和向往:青春、梦想、友情、亲情、爱情……

这些人类共同的基本情感是不受时代约束的,只要你还活着,在任何年龄都会有共鸣。而非虚构追求和呈现的真实,与虚拟世界的最大区别,就是告诉你,这些是与你一样的活生生的人曾经有过的体验,我们的痛苦和欢乐,在这个层面上彼此相通。

前不久我看到刘学州自杀身亡的新闻,非常惋惜和感慨。这个15岁的少年之所以放弃生命,我想,也许是因为在他短短的人生中,并没有足够的美好经验来说服自己生活是值得经历的。没有任何东西能够抚慰这种绝望,特别是对一个尚在青春期,仍然孱弱,且非常敏感的少年。我特别希望能把非虚构文学推荐给处在这个年龄段的你们,让你们看见,在能更简便地获得幸福和胜利的虚拟世界之外,真实是有力量的。相比于虚拟世界,现实生活是困难的,人生是有苦痛的,丑恶和磨难是客观存在的,而你们很快就会发现,这些都需要我们去一样一样亲身经历。然而在这一切之外,有《冯远征:我穿墙过去》这样的文章告诉我们,人生也是美好的。面对磨难和困苦,如果我们努力去发现,去建设,就会在这一过程中得到切实的成长,和其他同类建立起切实的情感,得到切实的关系,体验到切实的幸福,而这些将成为滋养心灵的养料,让我们真正相信生活是值得经历的。

——这就是真实的力量。让我们共勉。

冯远征:我穿墙过去节选

1989年11月1日早晨,我从老北京站出发。火车会经过二连浩特进入蒙古,穿过苏联,在8号凌晨到达西柏林。那是我第一次出国。

11月7号凌晨,列车抵达莫斯科,停留一天。那天正巧是十月革命节。置身红场的时候,我发现它没有我想象中那么大。天很冷,但广场上依然很多人摆着桶在卖鲜花,情侣们会买上一枝花庆祝节日,还有结婚的新人们在无名烈士纪念碑前合影。

晚上回到火车上,发现因为客满,头等舱变成了两人间。跟我一间的是个雄壮的俄罗斯女人,一米七五左右,还穿着高跟鞋,衬得我像个没长开的小孩。发现要跟一个男人同房,女人特别不高兴。同行的朋友告诉我,她是驻捷克使馆的参赞夫人。

参赞夫人沉着脸坐在包厢里。“叮咚!”夫人按响了召人铃。列车员进来,俄语一说,一杯带银托的红茶毕恭毕敬地送上来。我在上铺百无聊赖,翻出“不老林”牛轧糖吃,一边吃一边把糖纸扔到下面烟灰缸里,却发现参赞夫人盯着那糖纸不错眼珠。

夫人把我扔的糖纸拿起来,小心展平了,夹在笔记本里。

于是,我抓了把糖放在桌子上,跟她说:“For you!”“For me?”她马上喜笑颜开,连说“Thank you! Thank you!”一边把糖收到包里。我说:“Eat,eat!”她摇摇头,“For my husband”,意思是留给她丈夫。那一刻,我觉得自己太牛了——我又抓了一把糖,“For you!” 夫人傻了——“叮咚!”,列车员进来,俄语一说,两杯带银托的红茶毕恭毕敬地送上来。

夫人指指红茶,“For you!”。

我接着翻包。翻出准备带到德国送人的漆雕镯子,找出最大号的,“For you!”。她套在手腕上,激动得快哭了——“叮咚!”小点心毕恭毕敬地送上来。

接下来,就是我不停地翻包,“For you!”,她不停地“叮咚!”。她用俄语加英语跟我说了好多话,我几乎一句也没听懂。火车到了东柏林,好多留学生呼噜呼噜下车,我正要搬行李,她一声“Stop!”又“叮咚!”,召来列车员,一起摁住我。过了一会儿,到了西柏林,她才让我下车。

其实西柏林才是应该下车的地方。好多留学生不知道,到东柏林就下了。当时东西德边境尚未开放,他们要过一个严格检查的关口,行李要搜查,还要搜身,还有索贿的。这些我都没遇到。站台上,参赞夫人热烈地拥抱我,我一挣脱开就大口喘气。

西柏林时间凌晨一点,我在柏林动物园火车站和一些中国留学生一起等待天亮。第二天,他们即将转车去往波恩、科隆或汉堡,留在柏林的只有我一个人。萍水相逢的一群人胡乱说了好多话,这些人,后来都失去了联系。

我还记得那道在深夜穿过的墙:穿墙之前,东柏林一片黑暗,穿墙之后,西柏林是亮的,到处都是灯。我想,资本主义怎么这么亮啊,那些橱窗要费多少电啊?可是,真好看。

在1989年11月8日早晨7点,我终于敲开了梅尔辛的家门。

……

到西柏林的那天,梅尔辛请我在意大利餐厅吃了晚饭。吃完饭,梅尔辛带着我驱车前行,我还不会说德语,没法跟她交流,正琢磨我们要去哪儿的时候,我看见了柏林墙。

梅尔辛用手画了个圈,示意我,西柏林在圈里,周围都是墙。她带我上了瞭望塔,我看到墙下一道有五六百米宽的隔离地带,它空荡荡的,只有电网和岗哨,梅尔辛又示意我,要有人从那儿跑过,士兵就会开枪。

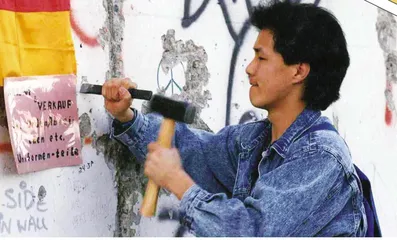

那是我第一次触摸到柏林墙,那也是它形态完整的最后一天。第二天早上六点,我正在睡觉,梅尔辛砸门把我叫醒。电视屏幕上,好多人拿着鲜花泪流满面——东西德的边境开放了。

西柏林全民放假,无数的人涌上街头,到处都是挥动的旗帜。四处堵车,梅尔辛和我坐地铁到了勃兰登堡门,窜上那3米高、2米宽的墙往下看。西柏林人把啤酒、可乐扔到墙的另一边,堆成了小山,警察和军人还是背着手站着,动也不动。墙上的人太多,有人被挤得掉到了那边,警察们小心翼翼地把他们扶回墙上。

在勃兰登堡门,我遇到了在德国的中国人,他们给我讲述了这到底是怎么回事,我特别感动,想哭。

……

到德国的前四个月,我一直在为语言发愁。

我是梅尔辛推荐的学生,按照规定,可以不经过专业考试,只要在四个月内语言交流过关就可以入学。这条件其实挺宽松,但那四个月必须能讲德语的要求真是让我心焦。梅尔辛出钱给我报了语言学校,我天天去上课,天天思考世界上怎么还有这样的发音。我成了一个有思想的婴儿,根本张不开嘴,要想跟梅尔辛说一句话,我得闷头在楼上自己的房间先背上好几遍,下楼跟她说完,她一搭茬,我就又张口结舌。

梅尔辛愤怒了。德国人很诚恳,请你来的时候很诚恳,表达怨气也很诚恳。梅尔辛给一个中国朋友打电话,让他用中文问我怎么还过不了语言关。这个朋友来德国前在中国学了四年德语,刚来的时候还是连一杯啤酒都不会要。我跟他诉说了半天,他转头跟梅尔辛解释:征确实在认真学德语,学得觉都睡不好,莫名其妙地头疼,他都想回中国了。

放下电话,梅尔辛看我的眼神变成了心疼,她立刻请我吃了一顿昂贵的大餐,之后,她再没怨过我“你是干吗来了”。

转眼,到了年底。梅尔辛的亲人朋友聚在家里,我们吃点心、拆礼物,忽然,我开始说德语,我告诉梅尔辛我在中国怎样失恋,怎样来德国,这一路经历了什么。我的单词一个个往外蹦,梅尔辛全听懂了。“征,你会说话了!”

是啊,我会说话了,虽然那时说得错漏百出、滑稽可笑,但学语言就该这样,先死记硬背,张开嘴,再学语法;要先从语法学,什么都懂了还是不会说。

人人都可以拿起笔来勇敢地写

推荐人 郭初阳(新锐语文教师,著有《郭初阳的语文课》等书)

推荐作品 《辞缘缘堂》 / 丰子恺

非虚构直译于Non-fiction一词,概念源于20世纪60年代的美国,简单地说,就是运用小说的技巧,来写长篇深度报道。

在中国的早些时候,非虚构被称为报告文学、深度报道或特稿写作。1995年《中国青年报》“冰点”创刊号发表第一篇深度报道《北京最后的粪桶》,讲述了返城知青成为北京最后的掏粪工的故事,从此开启了讲述老百姓自己的故事的报道方式。

非虚构常采用平民视角,这一方面意味着记录的是普通人的经历,另一方面也意味着写作并非记者与作家的专利,如你我一般的普通人也拥有写作的权利,可以拿起笔来勇敢地写。

我想推荐给大家的《辞缘缘堂》就是一篇极好的非虚构作品,丰子恺亲身经历了家乡石门被日军飞机轰炸,亲笔记录了一家人死里逃生的过程,这惊心动魄的篇章也汇入了一代人的抗战史。

提到丰子恺,许多人的第一联想是漫画与随笔,他的《缘缘堂随笔》《缘缘堂再笔》《缘缘堂新笔》,秉笔直书又含蓄隽永,值得作为长伴左右的案头书。吉川幸次郎这样评价丰子恺:“我觉得,著者丰子恺,是现代中国最像艺术家的艺术家,这并不是因为他多才多艺,会弹钢琴,作漫画,写随笔的缘故,我所喜欢的,乃是他的像艺术家的真率,对于万物的丰富的爱,和他的气品、气骨。如果在现代要想找寻陶渊明、王维那样的人物,那么,就是他了吧。他在庞杂诈伪的海派文人之中,有鹤立鸡群之感。”

1937年抗战全面爆发,丰子恺带着一家老小十余口,从桐乡坐船到杭州拱宸桥,徒步穿过整个杭城(挈妇将雏走了一整天),在六和塔附近艰难寻舟,摇往桐庐,一路多次有性命之忧,丰子恺称之为“艺术的逃难”,此去辗转流徙,曾歇足于桐庐、萍乡、长沙、桂林、宜山、思恩、遵义、重庆……直至抗战胜利归乡。逃难途中遭遇坎坷,依然不废我弦歌,丰子恺把这一路的艰辛、不折,都翔实地写在《辞缘缘堂》《桐庐负暄》《教师日记》三篇长文里,让我们可以看到一个普通中国知识分子的现实际遇与心路历程。