在我们人生的中途

作者: 胡泳

但丁的《神曲》是长达14000多行的史诗,叙述了灵魂的来世之旅,是有史以来最有名、最艰深的诗篇之一。《地狱篇》的第一行就直击人心:“在我们人生的中途,我迷失在一片黑暗的森林里。”

“我”在这里指的是1321年去世的但丁,但他的旅程也是“我们的人生”的一部分。换言之,但丁不仅在谈论自己的人生,还在谈论全人类的人生——总有一天我们会发现,自己身处黑暗的森林中。

对我来说,这一天于2024年初秋降临。那天上午11点,我还在书写有关“照护”的专栏文章。然而,到了下午6点,我成了孤儿。

有个词叫丧亲,或失怙(丧父),或失恃(丧母),字面含义清晰得无须任何解释,字典却描画不出那种被剥夺、掠取、强行隔绝的感觉。我以前写道,照护“未必是说出口的”或压根就是“说不出口的”。同样,丧亲之痛也纯然无法表达——人人都会经历,但人人只能独自体会。

在妈妈离开之后,此前我所知的那些表达情感的词——痛苦、悲伤、悔恨、煎熬等——悉数不再有意义,因为一种宇宙般巨大的麻木笼罩着我。有人把它形容为生活破裂处永远无法填补的虚空,有人比喻说,我们面对亲人离去,经历的不是暴雨而是漫长的潮湿。不过,此刻任何形容与比喻都无关紧要。我只意识到,爱我胜过一切的妈妈已经不复存在。

蓝天依旧飘着白云,北京的街头依然车水马龙,人们照常购物、闲逛、谈天、工作,不过这一切对我而言都毫无意义。我、哥哥和姐姐曾经紧抓不放、万般不舍的世界,已经离我们而去了。

据说,丧恸可以分为好几个阶段,先是否认,然后是愤怒,接下来,讨价还价、消沉和接受会依次来临。克服悲伤、走出失落的书籍似乎在告诉我,你没有按照悲伤的阶段处理情绪。悲伤真的能够被精准地分阶段处理吗?痛苦真的能够被强行规划吗?如果能就好了。可惜,人生毕竟不是抽屉。

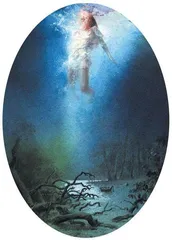

我能感觉到自己的一部分随着妈妈一起沉入了大地。当我嘴对嘴为妈妈做人工呼吸时,那是我与她的最后一次交流,我从未感到与宇宙的节奏如此难以忍受地联系在一起。和但丁一样,我坠入了地狱。

但丁被判流放,在托斯卡纳四处流浪,拼命寻找回到他心爱的城市的机会——只要能回家,他什么都愿意做。然而,他再也没能见到佛罗伦萨。他就这段经历所说的话,成了我的心结:“你将抛下你所珍爱的一切,而这就是流放之弓首先射出的箭。”

没有什么能比这更好地捕捉丧恸的感受,也没有什么能比这更贴切地表达出悲伤和哀悼的流放地的徒劳。

但丁之所以能写出《神曲》,完全是因为他遭遇流放,被迫接受自己再也回不到佛罗伦萨的现实。他因而能够谈论灵魂。当但丁发现自己迷失在黑暗森林中,他看到远处有个阴影,那是他最喜欢的作家、拉丁诗人维吉尔。但丁告诉维吉尔,“漫长的学习和伟大的爱”让他认识了这位古代诗人。

举行完妈妈告别仪式的当晚,我踏上去往佛罗伦萨的旅途,寻访但丁。我第一次迷上了人是否有灵魂的问题,试图找到人超越肉体的部分。《神曲》的奇迹不在于它回答了这个问题,而在于它启发我去探索这个问题,历经“漫长的学习”、带着“伟大的爱”去探索。

但丁的恋人贝雅特里齐死于1290年,5年后,但丁将赞美贝雅特里齐的诗歌汇编成一本诗集,题为《新生》。在这部诗集的结尾处,但丁提到要为他的心上人树立一座从未有人为一个女子树立过的纪念碑,那就是他用后半生写成的不朽诗篇《神曲》。

写下《地狱篇》开篇“人生的中途”这句诗时,但丁年届35岁。如果以《圣经》中所言的70岁为一生,他正好处在“人生的中途”。

按照这个标准计算,我不能说自己处于“人生的中途”,而是应该已进入人生的下半程。但我想起了罗兰·巴特,他也曾酝酿一部名为《新生》的长篇小说,因为他在63岁时,“明确地感到”像但丁一样,也到达了“人生的中途”。

为什么会在花甲之年突然产生这种感觉?巴特提到了3个原因。第一是意识到自己已经“来日无多”,到了应该考虑如何度过余生的转折点;第二是不愿意再重复做那些已经做过的事情,希望从此以后能做一点别的事情;第三个原因才真正具有决定性,那就是巴特含蓄地提到了母亲之死。按照巴特自己的说法,此事件仿佛是一个分水岭,将他的人生截然分为“此前”和“此后”。

所谓“人生的中途”,也许从来不是任何其他东西,而是发现死亡既恐慌又真实的那个时刻。

秋天,叶子开始飘零,我想起英国诗人杰勒德·曼利·霍普金斯写的诗《春去秋来》,“给一位年幼的孩子”玛格丽特。诗人惊叹于像玛格丽特这样的孩子竟然会因为树木的“脱落”而悲伤。

他问道:“树叶如同人世间的事物,你/用你纯真的思绪去关心,能够吗?”年纪轻轻的她怎会在乎自然的衰朽?诗人知道,“随着心灵渐渐老去/对这样的景象会变得更加冷漠”。大多数成年人“终究连叹息也不会发出/尽管满世界都是枯木落叶的飘零”。

发生在树叶上的事情总有一天会发生在她身上,也会发生在我们每个人身上。这是所有曾经活过之人的共同命运。从荷马到弥尔顿,诗人们惯用落叶来暗示逝者。维吉尔是但丁的老师,教但丁人类死亡的周期性——他比喻道,地狱中的灵魂像“落叶”一样聚在一起。但这并不要紧,在《伊利亚特》中,我们读到:“树叶的世代如此,人类的世代也是如此/风把树叶吹散在地上,但活的树/却在春回大地的季节里重新长出叶子/所以,一代人成长,另一代人则会逝去。”

一切都始于一个人意识到自己身处“黑暗森林”,意识到自己的迷失和难以为继。朝圣者但丁,通过穿越自己灵魂的混乱,开启了一场启蒙之旅。试图新生者巴特,听任自身原来的一部分和母亲一起离开,然后渴望建立新的生活。

所以,母亲之死也可以带来新生——尤其是灵魂方面。在叶子掉落的季节,我们的妈妈离开了,让我们崩溃、不知所措,然后使我们重建。在森林中,唯一的出路就是渡过难关,在经历这一切的同时,记住妈妈的气息,并继续前行。

(奥德赛摘自《财新周刊》2024年第37期,王 青图)