碳中和背景下水生植物对富营养化湿地水体净化效果研究

作者: 李伟 张一帆 王璟

摘要 选取西南常见的挺水植物水蓑衣(Hygrophila salicifolia)、梭鱼草(Pontederia cordata)和鸢尾(Iris tectorum),浮水植物睡莲(Nymphaea tetragona)和水鳖(Hydrocharis dubia),及沉水植物金鱼藻(Ceratophyllum demersum)、狐尾藻(Myriophyllum verticillatum)和苦草(Vallisneria natans)为对象,通过室内模拟探讨其去除水体富营养化的效果。结果表明,经过30 d处理,8种植物对富营养化水体均有不同程度的净化作用。其中,水蓑衣对总氮、总磷、化学需氧量、氨氮去除效果最好,去除率分别为49.80%、31.34%、41.05%和45.22%,苦草和狐尾藻次之,金鱼藻和水鳖较差。因此,水蓑衣和苦草是去除城市景观水体富营养化污染的潜在园林植物。

关键词 水生植物;富营养化;水质净化;植物修复;碳中和

中图分类号 X 52 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2025)02-0056-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.02.014

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Purification Effects of Aquatic Plants in Eutrophic Wetlands Under the Background of Carbon Neutrality

LI Wei,ZHANG Yi-fan,WANG Jing

(Sichuan Architectural Design and Research Institute Co.,Ltd.,Chengdu,Sichuan 610000)

Abstract This study selected common aquatic plants in the Southwest region,namely Hygrophila salicifolia,Pontederia cordata,Iris tectorum,Nymphaea tetragona,Hydrocharis dubia,Ceratophyllum demersum,Myriophyllum verticillatum and Vallisneria natans.These plants were subjected to indoor simulations to investigate their effectiveness in mitigating eutrophication in water bodies.The results showed that after 30 days of treatment,all eight plant species exhibited varying degrees of purification effects on eutrophic water bodies.Among them,H.salicifolia showed the best removal efficiency for TN,TP,COD and NH4+-N,,with removal rates of 49.80%,31.34%,41.05%,and 45.22%,respectively.V.natans and M.verticillatum followed,C.demersum and H.dubia exhibited relatively lower purification effects.Therefore,H.salicifolia and V.natans were considered potential landscaping plants for removing eutrophication pollution in urban landscape water bodies.

Key words Aquatic plants;Eutrophication;Water purification;Phytoremediation;Carbon neutrality

由于人类频繁活动,大量氮(N)、磷(P)等营养元素通过生活污水等形式进入地表水体,导致蓝藻等肆意生长而降低水体透明度、溶解氧,霸占其他水生生物生存空间,引起水质恶化、水生态系统失衡,从而影响人类生存发展[1-3]。水体富营养化现象已成为全球性环境问题之一,而如何有效降低或去除水体中N、P等过量营养元素是目前亟需攻关的重大科学问题[4-7]。碳中和是一种通过减少、补偿或者抵消排放到大气中的温室气体,尤其是二氧化碳(CO2),来达到净零碳排放的目标的过程。在富营养化水体中,过量的营养物质如氮、磷等导致藻类过度繁殖,形成藻华,影响水体的生态平衡,同时也会释放温室气体[2,5,7-9]。研究表明,截污和增强水体自我净化能力是治理水体富营养化的关键举措[8-10]。近年来,植物修复技术备受关注,相对于化学和物理等方法,其更具有环保、成本低、有助于恢复水体自净能力等优势[11-13]。

近年来,随着城市绿化迅速推进,湿地水体不断增加,但由于水源不足、高消耗量以及景观水体富营养化,导致对城市水生态和人居生态环境的严重破坏[2,14-15]。因此,迫切需要对城市中富营养化的景观水体进行生态修复研究。水生植物在这一背景下发挥了关键作用。首先,水生植物通过吸收和利用水体中的过量营养物质,特别是氮和磷,能够有效阻止藻类的过度生长,有助于防止藻华的形成,改善水体质量[14]。其次,水生植物通过光合作用吸收CO2参与碳循环过程,起到碳中和的作用[12]。通过促进水生植物的生长,能够增加植物对CO2的吸收,有助于减缓大气中温室气体的累积。因此,碳中和与水生植物在富营养化水体净化中形成了良好的互作机制,共同促进了湿地水体的生态平衡和环境健康。

目前,关于植物在富营养化水体污染修复的研究较多[4,1 16],但缺乏结合西南地域气候特征且按生活型的水生植物净化研究。基于此,该研究通过实验室人工模拟城市湿地富营养化景观水体,以沉水植物狐尾藻(Myriophyllum verticillatum)、金鱼藻(Ceratophyllum demersum)和苦草(Vallisneria natans),挺水植物水蓑衣(Hygrophila salicifolia)、梭鱼草(Pontederia cordata)和鸢尾(Iris tectorum),以及浮水植物睡莲(Nymphaea tetragona)和水鳖(Hydrocharis dubia)8种观赏类水生植物为对象,筛选出具备一定净水能力且能够有效改善水体景观的水生园林植物,旨在为城市景观污染水体修复工程中应用观赏水生植物提供参考,推动公园城市建设中城市生态系统的碳中和。

1 材料与方法

1.1 试验材料

前期研究表明,狐尾藻(M.verticillatum)、金鱼藻(C.demersum)对N、P等营养物质的去除效率高可达到80%以上[7,10];睡莲(N.tetragona)、苦草(V.natans)、水蓑衣(H.salicifolia)、梭鱼草(P.cordata)、水鳖(H.dubia)、鸢尾(Iris tectorum)作为西南地区常见水生观赏植物,对富营养化具有不同程度的净化作用[1 15]。因此,将这些植物作为研究对象进行相关试验是可行的。所使用的植物种子是从成都水生植物销售商购得,提前育苗30 d,开始试验时植株高度超过10 cm。试验用水取自成都市城区轻度富营养化湖泊,试验溶液初始水质指标检测结果为总氮10.20 mg/L、总磷9.54 mg/L、化学需氧量510.00 mg/L、氨氮5.86 mg/L、pH 8.90。

1.2 试验设计

试验采用人工模拟室内静态(不曝气增氧)富营养化景观水体。将植物置于去离子水培养7 d,培养环境为室温,控制光照(光照∶黑暗为1∶1)。选择健康、长势良好、生物量一致的植株,清水洗净根部后固定于试验装置(长×宽×高为40 cm×30 cm×10 cm)。试验用水量10 L,水深为18 cm,每盆6株。试验设置9组,每组3个平行,第1组为对照组,试验共需27个塑料盆。试验从开始到结束共30 d。分别在第15天和第30天取水样(10:00取样)测定。因水分蒸发、植物蒸腾或取样会导致水量减少,因此每天通过补水保持水量不变。试验期间,室内温度(25.0±2.5)℃,水温(23.0±1.8)℃。

1.3 测定方法

1.3.1 水质测定。水样总氮(TN)和总磷(TP)等水质指标按照《水和废水监测分析方法(第四版)》[17]测定。具体而言,采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB 11894—89)测定TN浓度;采用钼锑抗分光光度法(DB 11893—89)测定TP浓度;采用纳氏试剂比色法(HJ 535—2009)测定氨氮(NH4+-N)浓度;采用重铬酸盐法(GB 11914—1989)测定化学需氧量(COD)浓度;采用铂钴标准比色法测定色度;通过便携式检测仪测定pH。

1.3.2 去除率计算。水样中富营养化污染去除率计算公式如下:

去除率=(C0-Ci)/C0×100%

式中:C0 为初始浓度;Ci为取样时浓度。

1.4 数据统计分析 试验数据表示为平均值±标准差。所有数据的计算和图表绘制均采用Excel 2010软件完成。

2 结果与分析

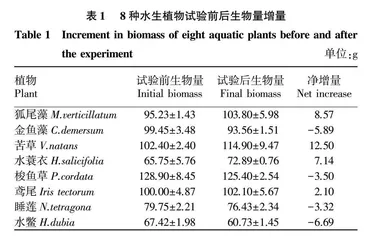

2.1 水生植物的生长情况 研究显示,水蓑衣、苦草、狐尾藻和鸢尾均生长良好且有新生根;其次为金鱼藻、梭鱼草和睡莲均有黄叶甚至死亡,但部分植株有新芽(存活率69%~88%)。然而,水鳖生长最差且在第20天时大部分死亡,这可能是由于大面积叶片浮于较高浓度的静态富营养化水面,其叶片被严重抑制而腐烂或死亡。就生物量(表1)而言,苦草和狐尾藻生长30 d后分别较试验前生物量增加了12.21%和9.00%,为增重较高的植物;水鳖生长30 d后生物量却减少了9.92%。生物量净增量顺序为苦草>狐尾藻>水蓑衣>鸢尾>睡莲>梭鱼草>金鱼藻>水鳖。

2.2 不同处理下pH变化

从表2可以看出,水生植物在不同时段对水体pH造成了不同程度的影响。整个试验过程中,除睡莲在15 d时的pH处,不同时段水生植物pH均低于对照,表明其对pH调节具有一定作用。其中,水蓑衣在处理15和30 d时对降低水中pH效果较好;除睡莲在15 d时的pH外,各组植物在不同时段水体pH均与对照存在显著差异(P<0.05)。在处理15和30 d时,狐尾藻和睡莲水体pH存在显著差异(P<0.05),其他植物差异不显著(P>0.05)。

2.3 不同处理下色度变化 从表3可以看出,除金鱼藻在15和30 d的色度高于对照外,其余植物均低于对照。对不同时间段而言,梭鱼草和睡莲在15 d和30 d间差异显著(P<0.05),其中梭鱼草在15 d显著低于30 d,而睡莲则相反;其余植物无显著差异(P>0.05)。

2.4 不同处理下TN变化

从表4可以看出,所有植物在处理15 d时对TN去除率均高于对照。水蓑衣在处理30 d时TN去除率最高,水鳖去除率最低。处理30 d时,TN去除率顺序为水蓑衣>苦草>狐尾藻>鸢尾>睡莲>金鱼藻>梭鱼草>水鳖。另外,除金鱼藻、水蓑衣、睡莲和水鳖在15 d和30 d间去除率差异显著(P<0.05)外,其他植物在15 d和30 d间去除率差异不显著(P>0.05)。