嘉兴市单植果园梨小食心虫发生规律与气象因子相关性研究

作者: 朱晨辉 贾怀志 徐伟东 姚张良 陈轶平 王晔青

摘要 为阐明嘉兴市不同单植果园梨小食心虫发生规律与气象因子的相关性,采用性信息素诱捕器监测梨小食心虫虫口数量变化,利用Pearson积矩分析虫口变化与降水量、温度、日均光照时间等气象因子的相关性。结果表明,不同果园梨小食心虫发生规律存在差异,单植蜜梨园一年有6个高峰期,单植槜李园一年有7个高峰期。2个果园雄虫消长与温度呈正相关,达极显著水平,与日均光照时间及降水量均无明显线性关系。由此可见,通过追踪关键气象因子的变化一定程度上可为实现不同果园梨小食心虫种群数量监测提供参考依据。

关键词 蜜梨园;槜李园;梨小食心虫;发生规律;气象因子;相关性

中图分类号 S 433.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)04-0133-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.04.027

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Correlation of Occurrence Rules of the Oriental Fruit Moth with Meteorological Factors in Mono cultured Orchards in Jiaxing

ZHU Chen hui1, JIA Huai zhi1, XU Wei dong2 et al

(1. Xiuzhou Fruit and Sericulture Technology Extension Station, Jiaxing, Zhejiang 314100;2.Jiaxing Academy of Agricultural Science, Jiaxing,Zhejiang 314016)

Abstract The purpose of the study is to elucidate the correlation of oriental fruit moth’s (OFM) occurrence rules with meteorological factors. The adult OFM populations were monitored using sex pheromone traps in different orchards, and the correlation between increased number of OFM and meteorological factors(precipitation, temperature,average daily light duration) were analyzed by Pearson’s correlation. The results showed that there were different occurrence index between mono cultured pear orchard and zuili orchard. The adults of OFM had six and seven peak periods per year in above two different orchards respectively. The results of correlation analysis showed that the number of male adult OFM was significantly positively correlated with temperature in two orchards, while no correlated with daily light time and precipitation. Therefore, it can provide a reference basis for monitoring the population of OFM in mono cultured orchards by tracking the changes of key meteorological factors partly.

Key words Honey pear orchard;Zuili orchard;Oriental fruit moth;Occurrence rules;Meteorological factors;Correlation

基金项目 嘉兴市秀洲区财政资助项目(2023011)。

作者简介 朱晨辉(1985—),男,浙江嘉兴人,农艺师,从事果树新品种、新技术引进推广,果树病虫草害防治技术研究与推广工作。*通信作者,高级农艺师,从事农作物病虫害防治技术研究与推广。

收稿日期 2024-05-29

梨小食心虫Grapholitha molesta(Busck),属鳞翅目Lepidoptera,小卷叶蛾科Olethreutidae,又称东方果蠹蛾,简称梨小,是一种隐蔽性强、为害严重的世界性钻蛀害虫,主要为害梨、桃、苹果、李等仁果类和核果类果树[1],广泛分布于亚洲、欧洲、美洲、大洋洲。梨小食心虫在我国各果产区的发生与当地气候条件密切相关,呈现出从北向南和从西向东发生代数逐渐增加、发生和为害期逐渐延长的趋势[2-3]。

浙江省嘉兴市位于浙北平原,属半湿润季风气候,当地果品产业丰富,蜜梨[4]和槜李[5]等水果产业具有一定的规模,水果产业也是当地重要的农业产业之一[6]。梨小食心虫是为害当地果园的主要钻蛀害虫,近些年梨小食心虫发生规律有所变化,呈现提前为害的趋势[7]。果树坐果早期便开始侵入幼果,出现蛀心果,严重影响果实产量和品质。常规化学农药施药时机很难把握,梨农普遍依靠经验定期进行施药防治,导致防治效果不理想。

当地有关梨小食心虫种群动态变化与气象因子之间的关联性研究尚未见报道,鉴于此,笔者开展相应的调查研究,探索不同单植果园梨小食心虫虫口变化与气象因子的关联性。通过性信息素诱捕器监测梨小食心虫虫口变化,分析当地气象因子与虫口消长的对应关系,明确梨小食心虫在不同果园的发生期及虫口动态,为实现对其预测预报和综合治理提供科学依据,以期提升当地果树产业的经济效益。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇古塘村,蜜梨园面积为1.2 hm2,梨树品种为“翠冠”,行株距为3 m×4 m,槜李园面积为3.5 hm2,植株行株距为2 m×4 m。树龄均为8年,2个果园均为单植果园,地理距离500 m,互相间不存在干扰。各果园内每年均有梨小食心虫为害,主要采用化学药剂防治梨小食心虫,每年施药2~3次。

1.2 试验材料

梨小食心虫性信息素诱芯及诱捕器由浙江宁波纽康生物科技有限公司生产,性信息素诱芯为GM30型黑色橡胶头,诱捕器为PT-SW翅膀型黏胶诱捕器。

1.3 试验设计

试验于2023年3月初开始,每个果园中部随机分布3个诱捕器,两两间距20 m以上,诱捕器悬挂高度距离地面1.5~2.0 m,诱芯每30 d更换一次,黏板视虫量而定,不定期更换,每6 d记录诱捕器中成虫增加量。诱捕器成虫监测于3月初至10月初,监测期间梨园不喷施针对梨小食心虫的杀虫剂。每个梨园3个诱捕器成虫取平均值,与气象因子(包括降雨量(mm)、温度(℃)、日均光照时间(h)等指数,对应测报日期日均值)相关指数进行对应分析。气象因子各个数据由嘉兴市气象局提供。

1.4 数据统计分析

在Microsoft Excel办公软件中进行数据整理,并绘制梨小食心虫成虫消长曲线。采用Pearson积矩相关系数对梨小食心虫成虫发生量与不同气象因子进行线性相关性分析。

2 结果与分析

2.1 梨小食心虫雄成虫消长动态变化

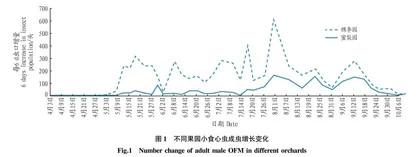

各果园性信息素诱捕器监测梨小食心虫雄成虫数据显示(图1),从整个监测周期来看,槜李园虫量明显多余蜜梨园。槜李园虫量曲线呈现7个峰次,分别在5月20日、6月8日、7月5日、7月20日、8月7日、8月25日、9月15日前后达到虫量峰值;蜜梨园虫量呈现6个峰次,分别在5月18日、5月30日、6月20日、8月1日、8月25日、9月15日前后达到峰值。2个果园梨小食心虫成虫出现时间均在4月3日,随着时间推移,虫量逐渐上升,2个果园第一次峰值时间接近,均在5月20日左右。而第二个虫量峰值出现时间存在差异,蜜梨园(5月30日)早于槜李园(6月8日)。6月2日至8月初,蜜梨园并未出现明显的峰值,而槜李园出现3次较为明显的虫口峰值。8月以后,2个果园的虫口峰值变化趋势基本一致,而虫量差异较大。

2.2 梨小食心虫成虫消长与气象因子相关性

2.2.1 降水量与虫量发生的关系。

降水量与梨小食心虫成虫发生的相关性见图2。蜜梨园中,大部分的虫量增长点在0~20 mm,每6 d的成虫增量能达50头以上时,降水量在0~10 mm,降水量指数与虫口的增量之间并无明显的线性关系。槜李园中,梨小食心虫成虫的变化趋势与蜜梨园基本一致,虫量增长点主要集中在降水量0~10 mm。2个果园梨小食心虫的虫口增量与降雨量的相关系数分别为0.155 8和0.180 2,P均大于0.05,未达显著水平(表1),由此可见,二者间并无线性相关。

2.2.2 温度与虫量发生的关系。

温度与梨小食心虫成虫发生量的相关性见图3。温度在20~30 ℃,梨小食心虫成虫的增量最明显,蜜梨园中每6 d增加最多达150头,槜李园中每6 d增加最多达500头。2个果园虫口增量和温度的相关系数分别为0.520 1和0.394 0,其中P均小于0.01,达极显著水平(表1),由此可见二者与温度间变化呈正线性相关。

2.2.3 日均光照时间与虫量发生的关系。

日均光照时间与梨小食心虫成虫发生量的相关性见图4。由图4可知,2个果园虫口增量均较均匀地分布在不同光照时间内,相关性分析结果表明,二者日均光照时间与虫量发生的相关系数分别为0.106 5和0.040 4,P均大于0.05,未达显著水平,说明光照时长与虫口增量无线性关系。

3 讨论

浙江北部地区梨园梨小食心虫每年一般发生5~7代,前期主要为害嫩梢,3、4代于6、7月开始为害果实,6—7月为梨小食心虫防控的关键时期,不同果园发生的历期不同,虫口变化监测对于防治工作具有重要意义[8]。利用性息素诱捕监测虫口动态,达到预测预报的目的,从而为防治适期提供参考,是国内外病虫防治专家的共识[9-12]。金立等[13]研究发现安徽砀山梨园梨小食心虫各代发育的期距平均在20 d 左右,其越冬代高峰出现在4月12日左右,卵期一般为6 d,则第一代幼虫防治适期应为4月18日左右。该试验中,监测成虫动态从3月开始,4月3日初见成虫,槜李园中4月20日达首个峰值,历期17~18 d,此后各峰次之间时间间隔在15~20 d,这与金立等[12]的研究结果基本一致。各世代发育历期较为整齐,这为药剂防治提供有利参考。蜜梨园6—8月梨小食心虫的变化曲线并不明显,说明这期间世代存在重叠的情况。通过代际间幼虫孵化规律,可以大致确定梨小食心虫各世代防治适期。不同果园虫口峰值出现的时间略有差异,但依据峰值时间来推断幼虫孵化的峰值,可以较为准确地为防治适期提供依据,对于世代重叠的情况,可以适当增加防治频次,以压低前期虫口基数,为后期防治减少压力。