东北黑土区土地利用景观格局最佳粒度分析

作者: 李海洋 李巍 贺健勇

摘要 利用松原市2021年的遥感影像、土地利用图、行政区划图以及相关统计数据,在RS与GIS的技术支持下,采用GIS空间分析、景观格局指数研究、面积损失评价方法等来确定景观格局分析的最佳粒度。结果表明:松原市景观的最佳分析粒度为90 m。分析景观格局指数随粒度变化的响应得到整体适宜粒度域为90~150 m,利用面积损失评价方法在粒度为90 m时,土地面积变化指数最小,此时面积精度损失最少,所以确定最佳分析粒度为 90 m。

关键词 最佳分析粒度;土地利用;景观格局;东北黑土区

中图分类号 F301.24 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2025)06-0063-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2025.06.016

Analysis of Optimal Granularity of Land Use Landscape Pattern in the Black Soil Region of Northeast China

LI Hai-yang LI Wei HE Jian-yong2

(1.School of Mining Engineering,Heilongjiang University of Science and Technology,Harbin,Heilongjiang 150022;2.Ningxia Hui Autonomous Region Farmland Water Conservancy Construction and Development Management Center, Yinchuan,Ningxia 750002)

Abstract Using the remote sensing image, land use map, administrative division map and related statistical data of Songyuan City in 2021, with the technical support of RS and GIS, the optimal granularity of landscape pattern analysis was determined by using GIS spatial analysis, landscape pattern index research and area loss evaluation method. The result showed that the best analysis granularity of Songyuan landscape was 90 m. By analyzing the response of landscape pattern index with grain size change, the overall suitable granularity range was 90-150 m. When the grain size was 90 m by using the area loss evaluation method, the land area change index was the smallest, and at this time, the loss of area accuracy was the least, so the optimal analysis granularity was 90 m.

Key words Optimal analysis granularity;Land use;Landscape pattern;Black soil region of Northeast China

随着城市化进程的加快和农村人口的涌入,城市面积不断扩大,中国不同规模城市的景观类型布局发生了重大变化[1]。景观格局一般从空间结构和配置2个维度对景观的空间分布综合表现进行异质性研究,景观格局具有一定的粒度效应,也即粒度依赖性[2-3]。粒度效应对景观格局的定量分析结果会产生不同程度的影响[4],通过景观格局粒度效应分析选取最佳粒度是研究景观格局特征和生态过程信息的关键[5]。该研究通过分析景观指数的粒度效应,确定用于景观格局分析的最佳粒度域;采用面积损失评价方法,基于面积精度损失最小原则,确定研究区景观格局分析的最佳粒度,以解决景观格局分析中的尺度依赖问题,增加研究结果的准确性和科学性。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

松原市隶属吉林省,属中温带大陆性季风气候[6],是吉林省辖地级市,位于吉林省中西部、松花江上游的松江和嫩江之间的松嫩平原。南与长春、四平市为邻,西与白城市、内蒙古哲盟接壤,北隔松花江与黑龙江省相望。总面积2.3万km2。

1.2 数据来源

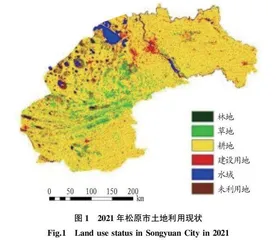

选取2021年Landsat 4-5 TM和Landsat 8 OLT云量少(≤10%)的6—9月影像,空间分辨率为30 m。根据《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017)对松原市遥感影像进行人机交互解译为耕地、林地、草地、建设用地、水域和未利用地6类土地类型[7-8]。辅助PIE-Basic软件进行监督分类,最终解译分类的精度评价,总体精度和Kappa系数分别为93.84%、0.92,符合精度要求,并得到2021年土地利用数据。为了提高其精度,在已经得到的土地利用数据的基础再次进行人工目视解译,最终获取研究区域松原市2021年土地利用现状图(图1)。

1.3 研究方法

以景观指数法为该研究基本方法。景观指数是定量分析景观格局变化的指标,也是反映结构组成和空间配置某些方面特征的定量指标[8]。由于其生态学意义明确且易于理解,所以被广泛用于研究景观格局的组成成分、空间配置和动态变化过程,是景观格局演变研究中的常用方法。景观指数分为3个等级[9]:第1个等级是斑块水平指数,是景观格局研究中其他景观指标的计算基础;第2个等级是斑块类型水平指数,反映不同斑块类型的各自结构特点;第3个等级是景观水平指数,反映整个研究区域整体景观结构特点[10]。由于该研究注重城市的整体特征分析以及城市景观格局演变过程中各类景观的相关转换特征分析,斑块水平指数在此没有很大的研究价值和决定性意义,因此,该研究选择了斑块类型水平指数和景观水平指数。另外,因为景观格局分析最佳粒度的确定需要重点考虑研究区域整体特征分析,所以在景观指数粒度效应分析时所选取的景观指数均为景观水平上的指数。

为能全面反映景观格局特征、防止信息冗余,参照相关研究成果,该研究针对景观多样性分析、景观破碎化分析、景观连通性分析和景观复杂度分析4个方面选择了景观总面积(TA)、斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、平均斑块面积(AREA_MN)、分形维数(PAFRAC)、蔓延度指数(CONTAG)、散布与并列指数(IJI)、连接度指数(COHESION)、分割度指数(DIVISION)、分离度指数(SPLIT)、景观丰度(PR)、Shannon多样性指数(SHDI)、Shannon均匀性指数(SHEI)、聚集度指数(AI)、景观形状指数(LSI)共16个景观格局指数,景观格局指数选取秉承科学性原则、代表性原则、可操作性原则、系统性原则、因地制宜原则、动态性原则[10]。以上景观格局指数均在Fragstats 4.2进行计算。

1.3.1 景观指数粒度效应分析。景观指数能够指示粒度变化的尺度效应,并且是在景观格局分析过程中选取合适取值范围,确定适宜粒度大小的指标,即景观格局最佳分析粒度域。确定最佳分析粒度域可以为确定最佳粒度提供重要参考。

利用Fragstats 4.2软件计算研究区不同粒度下的景观格局指数,以粒度为横坐标、不同粒度为尺度建立的相应的景观指数为纵坐标,建立两者变化的关系图,即景观指数的粒度效应曲线,然后综合分析不同指数的粒度效应曲线,并利用拐点法确定研究区景观格局最佳分析粒度域。

1.3.2 面积损失评价方法。在尺度转换之初,先对各用地类型的基准面积进行确定,然后执行尺度转换操作,再将执行尺度转换操作后各用地类型的面积与初始面积进行比较,得到各个尺度下的各用地类型损失面积的绝对值或相对值[11],土地面积变化指数越大,表征研究区内相应的用地类型面积变化越大,因此执行了尺度转换后得到的该用地类型面积的精度越差。数学模型[11]如下:

式中:Li为面积损失相对值(%);Ai为某一类型在尺度转换后面积(km2);Abi为该类型在尺度转换前面积(km2);Si为区域土地面积变化指数;n为区域土地类型的数目。

2 结果与分析

2.1 松原市景观格局指数粒度效应分析

景观指数所表现出来的粒度效应,实际上是由粒度的大小、栅格影像对景观斑块的分割、融合程度以及边界变化所决定的,因此选择不同时间的遥感影像不会影响粒度效应的研究结果。该研究以2010年数据作为分析景观指数的粒度效应的基础。空间粒度的设置通常情况下对应图像的分辨率,为了避免误差影响[12-14],并结合研究区实际情况,利用ArcGIS 10.2软件,将松原市2010年土地利用现状数据以30 m为间隔,依次转换成30、60、90、120、150、180、210 m共7个景观粒度的土地利用栅格图,采用Fragstats 4.2软件进行计算所选的景观指数,以粒度为横坐标、各景观指数为纵坐标绘制各景观指数粒度效应曲线(图2)。

从图2可以看出,选取的16个景观指数受粒度增大表现出的变化趋势大致可概括为3类:①景观指数随粒度的增加呈现出明显的转折点也就是粒度转折点,从整体上看呈上升或下降趋势;②景观指数随粒度的增加并没有表现出明显的粒度转折点,只是从整体上看呈上升或下降趋势;③指数没有变化,或存在无规律的变化。

具有明显粒度转折点的指数有LPI、COHESION、DIVISION、SPLIT、SHDI和SHEI,这些指数在出现变化的同时多在90 m处存在拐点,表明在90 m处这些景观指数变化较大,对于不同指数,因其指数计算方法方式各不相同,且所反映的景观特点也不一样,所以拐点出现的位置不尽相同。研究区景观格局整体特征变化趋势:随着粒度的增大,景观破碎度在逐渐减小,景观连通性在逐渐降低,景观指数在粒度增大到一定程度时突然发生变化,说明景观格局会随着粒度效应而发生突变效应。这表明粒度的增大改变了景观斑块边界的复杂程度、吞没了一些较小的斑块单元,使LPI逐渐增大,而COHESION、DIVISION、SPLIT、SHDI和SHEI逐渐降低,导致各景观指数发生不同系列的变化。

呈现出明显变化趋势但没有明显拐点的指数有NP、PD、LSI、AREA_MN、PAFRAC、CONTAG、IJI和AI,这些指数存在不明显拐点,大多出现在60 m处,其中IJI的不明显拐点出现在90 m处。以上指数表现出的研究区景观格局整体特征变化趋势:随着粒度的增大,景观破碎度在逐渐减小,景观斑块形状复杂度在逐渐增加,景观连通性在逐渐降低,并且各指数没有明显的拐点,说明在粒度增大的过程中,一些景观斑块被逐渐分割、融合或消失,斑块面积也发生了规律性变化,导致这些景观指数在变化的同时并没有产生突变效应。

无规律变化的指数有TA和PR。在矢量数据向栅格数据转化的过程中,原本平滑的边界呈现锯齿状的变化,导致TA忽高忽低的无规律变化。PR主要取决于景观中的斑块类型,斑块类型不变,PR也呈现出不变的现象,因此,这3种指数没有表现出尺度效应。

由于景观整体特征的尺度转折点是一个相对较小的区间,在这个区间内,景观指数的突变现象比较普遍。在表现

出第一种趋势的指数中,LPI、COHESION、DIVISION、SPLIT的拐点均出现在90 m,SHDI和SHEI拐点均出现在120、150和180 m,6个指数的第一尺度域分别是30~90、30~90、30~90、30~90、30~150、30~150 m。在表现出第二景观指数(NP、PD、LSI、PAFRAC、CONTAG、IJI、AI)中,除IJI的不明显拐点出现在90 m处,其他指数的不明显拐点均出现在60 m。相关研究表明,随粒度变化的第一尺度域,是确定粒度大小、进行景观格局分析的适宜取值范围,可确定30~150 m是较为适宜的范围,另外,为保证计算的质量,又不使计算过程中的工作量过大,应在此范围内选择中等偏大的粒度,因此可确定90~150 m为研究区景观格局最佳分析粒度域。