西南喀斯特区土壤养分含量及生态化学计量特征

作者: 鲍丽然 李瑜 董金秀 罗恺

摘要 利用土地质量地球化学调查数据,研究我国西南黔江—酉阳一带喀斯特区土壤养分含量及生态化学计量特征,为揭示岩溶生态系统各组分之间的养分循环提供科学参考。结果表明,土壤SOC、TN、TP和TK平均值分别为27.15、1.66 、0.693 和21.62 g/kg,化学计量比C∶N、C∶P、C∶K、N∶P、N∶K、P∶K平均值分别为16.24、42.42、1.45、2.60、0.087、0.037;C∶N、C∶K、N∶K两两之间呈极显著正相关,P∶K与C∶P、N∶P呈极显著负相关。不同土地利用方式下,SOC、TN、TK均为水田中含量最高,TP在旱地和园地含量较高,C∶N在水田、园地较高,C∶P、N∶P、N∶K在水田、有林地较高,C∶K在灌木林地、有林地较高,P∶K在各用地方式间均无显著差异。

关键词 黔江—酉阳;土壤养分;生态化学计量比;土地利用方式

中图分类号 P596 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)02-0139-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.02.031

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Nutrient Content and Ecological Stoichiometry Characteristics of Soil in Southwest Karst area

BAO Li-ran,LI Yu,DONG Jin-xiu et al

(Southeast Sichuan Geological Group,Chongqing Bureau of Geology and Minerals Exploration,Chongqing 400030)

Abstract Based on the geochemical survey data of land quality,the soil nutrient content and ecochemical stoichiometry characteristics of karst area in Qianjiang-Youyang of southwest China were studied,providing scientific reference for revealing nutrient cycle among components of karst ecosystem.The results showed that the average content of SOC,TN,TP and TK were 27.15,1.66,0.693,21.62 g/kg,and the average ratios of C∶N,C∶P,C∶K,N∶P,N∶K and P∶K were 16.24,42.42,1.45,2.60,0.087 and 0.037.C∶N,C∶K,N∶K were significantly positively correlated,P∶K was significantly negatively correlated with C∶P,N∶P.For different land use modes,the contents of SOC,TN and TK were the highest in paddy fields,the content of TP was higher in dry lands and garden fields,C∶N was higher in paddy fields and gardens,C∶P,N∶P and N∶K were higher in paddy fields and woodlands,C∶K was higher in shrubby woodlands and woodlands,and P∶K had no significant difference between different land use modes.

Key words Qianjiang-Youyang;Soil nutrient;Ecological stoichiometry;Land use modes

基金项目 地质矿产勘查类项目(渝规资〔2020〕188号)。

作者简介 鲍丽然(1983—),女,河北石家庄人,正高级工程师,从事环境地球化学研究。

收稿日期 2022-12-09

我国西南地区连片分布大面积的喀斯特岩溶地貌,是典型的生态环境脆弱区[1-2]。该区域自然土层薄,在雨水冲刷下易发生水土流失,加上越来越多不合理的人类活动,导致石漠化现象普遍存在[3-5]。石漠化地区土壤流失严重,土壤质量退化,土地生产力极低,且易发生旱涝灾害,农业生产条件极为恶劣,严重影响了当地社会经济发展[6-7]。石漠化治理已成为我国当前加强生态建设、维护生态安全最为迫切的任务之一。

生态化学计量学是综合多门学科基本原理,研究生态系统各组分主要组成元素平衡关系和耦合关系的重要方法,在生物地球化学循环研究领域发挥了极其重要的作用,成为当前生态学研究热点之一[8-10]。土壤养分(C、N、P等)生态化学计量比作为体现生态系统变化过程的重要依据,对揭示喀斯特石漠化地区土壤元素的循环和平衡机制具有重要意义。王霖娇等[5]研究了贵州3个不同程度石漠化区土壤C、N、P养分元素生态化学计量特征,认为降水、温度、岩石裸露率和土地覆被是西南喀斯特石漠化生态系统土壤养分及其化学计量比的主要影响因素。张春来等[11]研究了广西马山县西部岩溶区不同土地利用方式土壤碳、氮、磷生态化学计量特征,发现土壤C、N、P化学计量在空间分布和土地利用方式具有一致性。胡义等[12]研究了汉中市岩溶区粮食作物耕地、经济作物耕地、草地和林地土壤养分生态化学计量特征,发现不同土地利用方式下土壤C、N、P、K含量及生态化学计量存在差异。代林玉等[13]研究了贵州施秉白云岩喀斯特区植烟地表层土壤生态化学计量特征,发现土壤C、N含量适宜,P含量极丰富,C∶P、N∶P远小于全国水平。张丽敏等[14]研究了贵州喀斯特地区西番莲、猕猴桃、八月瓜、冷饭团等不同果园土壤养分生态化学计量特征,发现4种不同土地利用类型的土壤均存在养分分配不均衡的现象。

重庆是全国岩溶地区石漠化综合治理的重点地区,依据《重庆市岩溶地区石漠化综合治理工程规划》(2006—2020年),重庆石漠化地区达9 256 km2,占全市国土面积的11.23%,主要分布于渝东北、渝东南低山丘陵地区。笔者基于土地质量地质调查数据,研究了渝东南黔江-酉阳喀斯特地区土壤养分及生态化学计量特征,以期为岩溶区生态环境保护治理和土地资源合理利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况 研究区位于重庆市东南部喀斯特石漠化区,行政区划上包括黔江区南部和酉阳县中西部,地理坐标为108°18′21″~109°7′33″E,28°19′48″~29°39′36″N,北与彭水县相接,东与湖北省咸丰县、来凤县相邻,南与秀山县相连,西与贵州省沿河县、道真县相邻。处于巫山、七曜山强岩溶化峡谷中山区,地貌类型以喀斯特丘陵、喀斯特中山和褶皱抬升低山为主,海拔为465~1 708 m。气候属亚热带湿润季风气候,受夏季暖湿气流和山地地形的影响,全年雨量充沛,冬暖夏凉、四季怡人。地层岩性主要为三叠系、二叠系、志留系、奥陶系、寒武系的灰岩、白云岩,少量砂岩、泥页岩,岩石溶蚀作用较强。土壤类型以黄壤、黄棕壤、石灰土为主,成土母质为三叠系及以下灰岩、白云质灰岩、砂页岩风化的坡残积物。土地利用方式多样,主要包括有林地、灌木林地、旱地、水田、草地等。主要粮食作物有玉米、水稻、甘薯,经济作物有茶叶、中药材、油茶等。

1.2 样品采集 土壤样点布设采用“网格兼顾土地利用现状图斑”的方式,样点分布在网格内主要土地利用方式地块内。耕地和园地密度为4~6点/km2,林地等其他土地密度适当调低,采样深度为0~20 cm。以GPS定位点为中心,向四周辐射30~50 m确定4~6个分样点,等份组合成一个混合样。采样地块为长方形时,采用“S”形布设分样点;采样地块近似正方形时,采用“X”形或棋盘形布设分样点。样品采集主要选择在农田、林地、果园及草地等土层较厚地区,每个分样点的采土部位、深度及重量基本一致。采集的各分样点土壤掰碎,挑出根系、秸秆、石块、虫体等杂物,充分混合后,四分法留取1.0~1.5 kg 装入样品袋。土壤样品风干、敲碎,过20目尼龙筛后送样测试。

1.3 样品分析 土壤样品分析由国土资源部重庆矿产资源监督检测中心完成。有机碳(SOC)采样重铬酸钾氧化-还原容量法测定,全氮(TN)采用凯氏定氮容量法测定,全磷(TP)和全钾(TK)采用电感耦合等离子体光谱法测定。

2 结果与分析

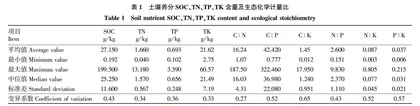

2.1 全区土壤SOC、TN、TP、TK含量及生态化学计量特征 由表1可知,研究区土壤SOC含量为0.192~199.500 g/kg,平均值为27.150 g/kg;TN含量为0.040~13.180 g/kg,平均值为1.660 g/kg;TP含量为0.102~3.590 g/kg,平均值为0.693 g/kg;TK含量为2.75~60.57 g/kg,平均值为21.62 g/kg。从变异系数看,4种元素均属中等程度的变异,SOC变异程度最大,TP元素次之,TK元素变异程度最小。

化学计量比C∶N、C∶P、C∶K、N∶P、N∶K、P∶K平均值分别为16.24、42.420、1.450、2.600、0.087、0.037,变异系数分别为0.27、0.52、0.65、0.43、0.52、0.57,均表现为中等程度的变异,C∶K变异程度最大,C∶N变异程度最小。

2.2 土壤养分含量与生态化学计量比相关性 土壤SOC、TN、TP、TK及其生态化学计量相关分析结果显示(表2),土壤养分SOC、TN、TP两两之间呈极显著正相关,TK与TN呈极显著正相关,TK与SOC、TP呈极显著负相关。土壤养分与化学计量比之间,SOC、TN与各生态化学计量比间均呈极显著正相关;TP与C∶N、C∶K、N∶K、P∶K呈极显著正相关,与C∶P、N∶P呈极显著负相关;TK与N∶P呈极显著正相关,与其他化学计量比呈极显著负相关。

生态化学计量比C∶N、C∶K、N∶K两两之间呈极显著正相关;P∶K与C∶P、N∶P呈极显著负相关,与其他化学计量比呈极显著正相关。从图1可以看出,N∶K与C∶P、C∶K、P∶K之间存在幂函数关系,拟合度分别为0.242、0.866和0.512;C∶N与C∶P、C∶K也是幂函数关系,拟合度分别为0.269和0.436;N∶P与P∶K的幂函数拟合度为0.260;C∶P与N∶P、C∶K之间存在二次函数关系,拟合度分别为0.710和0.247;C∶K与P∶K之间为三次函数关系,拟合度为0.470。

2.3 不同用地方式土壤养分与生态化学计量比特征

2.3.1 不同用地方式土壤养分含量特征。从不同土地利用方式下土壤养分含量特征(表3)可以看出,SOC、TN、TP和TK平均含量变化规律略有不同。SOC为水田>有林地>灌木林地>草地>园地>旱地,TN为水田>有林地>灌木林地>草地>旱地>园地,TP为园地>旱地>水田>有林地>灌木林地>草地,TK为水田>有林地>旱地>草地>园地>灌木林地。SOC、TN、TK均为水田中最高,与其他土地利用方式差异显著(P<0.05)。其中SOC灌木林地、有林地与旱地、园地、草地差异显著,TN草地、灌木林地、有林地与旱地、园地差异显著,TK在其他用地方式下均无显著差异。TP旱地和园地较高,其他土地利用方式间均无显著差异。

2.3.2 不同用地方式生态化学计量比特征。

从不同土地利用方式下土壤养分生态化学计量比特征(表4)可以看出,有机C、全N、全P和全K平均含量变化规律略有不同。C∶N在水田、园地显著高于其他用地方式,分别为16.65和16.64;C∶P在水田、有林地显著高于其他用地方式,分别为47.36和46.26;C∶K在灌木林地、有林地、水田较高,显著高于其他用地方式,分别为1.55、1.54和1.51;N∶P在水田、有林地、草地、灌木林地显著高于旱地和园地,分别为2.82、2.81、2.77和2.76;N∶K同样在水田、有林地、草地、灌木林地显著高于旱地和园地,分别为0.088、0.092、0.089和0.094;P∶K在各用地方式间均无显著差异。