乡村振兴战略背景下农业标准化示范区可持续发展对策研究

作者: 彭成圆 徐文涛 赵建伟 陈律 霍瑞红

摘要 对我国农业标准化示范区的发展历程和发展现状及存在的问题进行了深入分析,发现农业标准化示范区普遍存在政策支持力度不足,资金投入不足,专业技术人才缺乏、农民标准化意识不强等问题需要解决。因此,在农业标准化示范区的建设过程中,各级政府应从政策、项目、制度等方面提供良好的政策环境;通过制定相应的地方标准,完善标准化生产体系,构建多元化的技术推广体系;建立农产品溯源体系,打造农业品牌,以品牌化驱动标准化等方式继续推进农业标准化建设,持续提升示范区经济效益、社会效益和生态效益,确保农业标准化示范区可持续发展。

关键词 乡村振兴;农业标准化示范区;可持续发展

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)03-0258-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.03.058

Sustainable Development Countermeasures of Agricultural Standardization Demonstration Area Under the Background of Rural Revitalization Strategy

Abstract In this paper, the development process, current situation and existing problems of agricultural standardization demonstration areas in China are analyzed in depth. It is found that there are many problems in the agricultural standardization demonstration zone, such as insufficient policy support, insufficient capital investment, lack of professional and technical personnel, and weak farmers’ awareness of standardization, which need to be solved. Therefore, in the construction process of agricultural standardization demonstration zone, governments at all levels should provide a good policy environment in terms of policies, projects and systems; by formulating corresponding local standards, improve the standardized production system and build a diversified technology promotion system; establish the traceability system of agricultural products, create agricultural brands, continue to promote the construction of agricultural standardization in the way of brand-driven standardization, continue to improve the economic, social and ecological benefits of the demonstration zone, and ensure the sustainable development of the agricultural standardization demonstration zone.

Key words Rural revitalization;Agricultural standardization demonstration area;Sustainable development

农业标准化是现代农业的重要基石,是提升农产品质量安全水平、增强农产品市场竞争能力的重要保证,是实施乡村振兴战略的基础性工作[1]。我国自1996年启动第一批农业标准化示范区建设以来,各地以示范区项目创建为抓手,充分发挥示范区示范引领作用,不断完善标准体系,强化标准实施,以标准化助推乡村振兴战略,促进农业增效、农民增收。

1 农业标准化示范区的发展历程及取得的效益分析

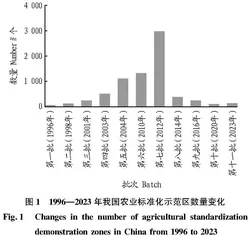

农业和农村经济的不断发展推动着农业标准化示范区逐步发展。截至目前,我国农业标准化示范区大致经历了建设阶段(20世纪80年代末至90年代初)、完善阶段(20世纪90年代初至90年代末)以及转型提高阶段(2000年至今)。在这3个发展阶段,原国家质量技术监督局、国家质量监督检验检疫总局、国家标准委共启动了11批国家农业标准化示范区建设,各地申请国家级农业标准化示范区项目7 641个。1996—2020年,我国农业标准化示范区建设数量变化见图1。

如图1所示,1996年,第一批农业标准化示范项目在原国家质量技术监督局推动下建设,共计67个,涉及29个省(自治区)、市的117个县,授予中心示范乡镇379个,示范村1 275个,示范户约38万户,覆盖领域包括粮食、油料、棉花、畜禽产品、水产品、水果、蔬菜、林业、烤烟等,贯穿于产前、产中、产后全过程,第一批示范区都已进行验收[2]。1998年,原国家质量技术监督局又部署了第二批农业标准化示范项目,共计122个,分布在30个省(区、市)的129个县。2001年5月,国家质量监督检验检疫总局下达了第3批全国农业标准化示范区项目计划,共243个,示范区名称由原来的“全国高产优质高效农业标准化示范区”改为“全国农业标准化示范区项目”,也就是人们通常所讲的农业标准化示范区[2]。2003年10月,国家标准委下达第4批全国农业标准化示范项目,数量为507个。2004年12月,国家标准委又下达了第5批示范区,该批共1 116个示范区。2010年,国家标准委下达了第6批农业标准化示范区,该批共1 325个示范区。2012年,第7批农业标准化示范区2 978个,其建设工作已经实施,目前该批建设成果已经处于验收阶段。2014年第8批示范区建设以区域性优势主导产业、地方特色农产品和农业社会化服务为重点,通过延伸产业链和拓展覆盖面,开展农业综合标准化示范区建设,共启动386个。2016年启动第9批国家级农业标准化示范区建设,确定了“国家休闲观光农业综合标准化示范区”245个国家级农业标准化示范区;2020年国家标准化管理委员会下达“农业农村及新型城镇化领域标准化试点示范项目”,其中国家农业标准化示范区项目共有107项;2023启动第11批国家农业标准化示范区项目,共有134个。

在不同的阶段,我国农业标准化示范区建设的内容不同,主要体现在以下3个方面:首先,示范区建设的目标开始转变。从20世纪80年代的重视农业“高产”逐渐转变为目前的以提高农产品质量和市场竞争力为目标。其次,标准的范围逐渐拓展。从单纯制定农业标准和推广实施标准到通过延伸产业链和拓展覆盖面,开展农业综合标准化示范;从过去以种植业为主向农牧渔业、农机化、饲料工业、农村能源和环境等领域发展;从以粮棉油等大宗农产品为主向众多农产品发展;从农产品质量标准向产地环境要求,农业投入品生产及使用规范,产中技术规程和产后加工、包装、储运、营销技术规程等全程技术标准发展[3]。第三,示范区的区域产业结构不断优化。从长期以来“大而全”“小而全”农业生产格局到注重农业区域性布局,以区域性优势主导产业、地方特色农产品为示范重点[4]。我国农业标准化示范区建设的内容随着我国农业结构的调整而改变,农业标准化示范区数量不断增加,类型更加丰富,为农村发展作出了突出贡献。

截至2022 年,国家级农业标准化示范区的数量和省级农业标准化示范区的数量均已超过7 000个[2],其中国家级农业标准化示范区7 641个,省级农业标准化示范区8 707个。有的地方政府还设立专项资金,开展了市、县级农业标准化示范区项目创建活动。农业标准化示范区的建设已经覆盖了全国4 000 多个县(区),有效推动了粮食、油料、水果、蔬菜、棉麻、畜禽、水产、食用菌、茶叶、花卉、中药材等大宗农产品和各地优势特色农产品的产业发展,形成了一大批知名农产品品牌,很好地带动了现代农业产业发展[5]。农业标准化示范区的建设促进了示范区内部效益的提升,也使得了外部环境得到了改善。对于示范区的内部效益,可以细分为示范区经济效益最大化,促进示范区对先进技术的引用,加速科技成果的转化。示范项目产值平均占当地农民年收入的49%,全国示范区农民平均年增收9 900元以上,超出全国平均水平2 900元[6]。同时,农业标准化的实施促进了示范区质量管理水平的提升;对于示范区外部效益,农业标准化的实施和谐了农业与环境的社会关系,即取得了社会和生态效益(图2)。

2 农业标准化示范区建设过程中存在的问题

2.1 农业标准化示范区政策支持力度不足

在对全国各地农业标准化示范区实施单位、质量技术监督局、农业龙头企业、家庭农场、农民专业合作组织、农户的调研中发现,对农业标准化示范区相关的政策支持力度仍然不够,尤其缺乏针对农业标准化示范区关于农产品保障监督建设的支持政策[2]。农业龙头企业、农民专业合作组织在实施农业标准化过程中为严格农产品生产记录、建立农产品生产档案、为农产品做检验检测、申请农产品“三品一标”认证等都需要投入很多的人力、物力、财力,给生产者带来很多额外的成本。而目前几乎没有针对农业标准化生产、农业技术推广补贴制度、“三品一标”认证奖励补贴、检验检测费用补贴政策,在某种程度上挫伤了生产者实施农业标准化生产的积极性。

2.2 资金投入不足,分配机制不健全

在资金的投入和使用方面,存在投入缺失和滞后的现象。一方面,各级投入相对不足。政府对农业标准化建设工作的项目投资牵涉面广、规模大,以基础设施投入一项而言,需要大量的资金投入。调研发现,部分地区多以其他项目资金来带动农业标准化建设,用于农业标准化建设的专项资金少,部门配套资金到位率低,影响农业标准化建设工作的开展。另一方面,财政支农资金和项目资金存在上级投资下达偏迟、不能及时到位的现象,缺乏统一的分配和使用体系,影响农业标准化建设的推进工作。

2.3 农业标准化专业技术人才缺乏,能力不足

农业标准化工作对从业人员的素质要求很高,涉及标准制定与监督、技术推广、质量检疫检测等多方面工作,随着老技术人员的退休,加之因为待遇等因素补充技术人员力量有限,技术人员短缺已成为制约农业标准化工作瓶颈。在湖南省常德市调研发现,石门县、汉寿县、澧县等地农村有知识、素质高的青壮年基本外出打工,从事粮食、茶叶、柑橘等农作物种植的劳动力整体年龄偏大,多集中在40~50岁。这部分农民文化素质低、接收新技术能力差,即使加入合作社的农民也因为标准化栽培技术规范、病虫害防治方法相对烦琐而积极性不高,给农业标准化实施和推广带来较大的难度。

2.4 农民标准化意识不强,地区推广实施力度有待加强

调研发现,由于长期以来劳动密集型农业生产方式的影响,加之农业市场经济意识缺乏,各地农村存在一定数量的农民主动参与标准化意识不强,加入合作社的农民中也有一部分被动进行农业标准化生产,对其作用缺乏科学见解,主动积极参与的意识和观念不强。此外,个别地区农业标准化应用意识不够强,地方标准推广实施力度不大,存在重标准制定轻技术推广、重资金争取轻项目管理的现象。部分农民专业合作社和农户应用标准意识淡薄,生产随意性较大,产品质量不稳定。

2.5 农业标准化基础设施条件落后

农业标准化基础设施条件落后体现在部分地区依然存在基础设施薄弱、排灌设施简陋、农民靠天吃饭的现象,严重制约标准化推进工作;同时,农产品安全管理工作硬件投入不足。农产品检测设备、监督管理设施不够健全,导致农业监测手段落后,县、乡2级缺乏必要的检测设备,检测能力较差,不能完全满足质量安全监管工作的需要。

3 农业标准化示范区发展对策建议

3.1 强化农业标准化组织领导体系建设,为示范区建设奠定基础

农业标准化生产是一项跨部门、跨产业的系统工程。既涉及部门间的组织协调,又涉及专业领域的技术指导。为此,一方面,各示范区所在县应成立农业标准化项目领导小组。建议在当地政府的统一领导下,由县政府分管农业的领导任组长,技术监督、农业等有关部门领导为主要负责人。另外各项目基地所在乡镇、村应成立相应的组织领导机构,基本形成了县、乡、村3级标准化组织管理体系,实现了部门协调、上下联动,稳步推进农业标准化示范区建设的局面。另一方面,县政府应就标准化建设工作成立专门的技术领导小组,小组成员除检植保站、农技推广站等带编制的技术人员外,还可以将农民专业合作社、龙头企业、专业技术协会(研究会)等组织的纳入充实推广力量[7]。