外国农业经济学课程思政元素的挖掘与应用

作者: 夏莉艳

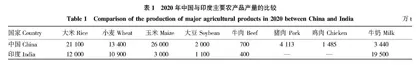

摘要 在理解课程思政教学内涵的基础上,以外国农业经济学为例,挖掘美、日、欧等经济体干预农产品价格、间接损害发展中国家农民利益的行为,一定程度上打破了西方自由、平等、博爱的宣传口号;他们的农业绿色发展举措使学生更好地理解习近平总书记的生态文明思想;对比中印两国农业发展的差距,增强了学生对我国农业发展的自豪感;通过介绍以色列的农业奇迹,激发了学生科技兴农的信心和勇气。

关键词 课程思政;外国农业经济学;挖掘;元素

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)04-0279-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.04.063

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Excavation and Application of Ideological and Political Elements in Foreign Agricultural Economics Course

XIA Li.yan

(Business School, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225127)

Abstract Based on the understanding of the connotation of ideological and political teaching in the curriculum,taking foreign agricultural economics course as an example,this article mined the behaviors of the United States, Japan, Europe and other economies that intervened in the prices of agricultural products and indirectly damaged the interests of farmers in developing countries, which broke the Western propaganda slogans of freedom, equality and fraternity and their green agricultural development initiative to a certain extent,which enabled students to better understand Xi Jinping’s thought on ecological civilization. Through comparison of the gaps in agricultural development between China and India, the students’ sense of pride in China’s agricultural development would be enhanced. Through the introduction of Israel’s agricultural miracle, the students’ confidence and courage to develop agriculture through science and technology could be stimulated.

Key words Curriculum ideology and politics;Foreign agricultural economics;Mining;Element

基金项目 农经教指委2023年本科教学改革与质量建设研究项目(思政项目)(NJX23128)。

作者简介 夏莉艳(1965—),女,江苏六合人,副教授,硕士,从事农业经济管理研究。

收稿日期 2023-03-13

习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议中指出:高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人的问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。为了实现“三全”育人,仅靠几门思政课是远远不够的,由于专业课是大学的主体课程,专业课学习是学生未来职业能力的基础,学生对其重视程度较高,对专业教师的认可度也较高,将思政内容分系统、有逻辑地融入专业课、通识课教学中。教育部于2020年5月印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,以提高人才培养质量和引导学生树立正确的世界观、人生观为主线,部署高校结合专业特点全面推进课程思政建设。

课程思政改革的关键是对非思政课程进行深度开发,挖掘和提炼潜在的思政教育资源,教师要研判这些资源的合理性,并与专业教学内容进行有机结合,潜移默化地影响学生的价值观、思想和行为[1]。由于不同课程的学科体系、知识结构差异,课程思政教学内容和设计各不相同。笔者以农林经济管理专业外国农业经济学课程为例,挖掘课程思政元素,在专业课学习中培养学生的理想信念、爱国情怀,从而更好地实现立德树人目标[2]。

1 课程思政教学的内涵

课程思政作为一种全新的教学理念和模式,目前在我国高校还处于实践探索阶段,大多数教师对课程思政缺乏相关经验,一些教师对课程思政的认识存在误区,在实践中出现了一些偏差。研究表明,对课程思政持赞成态度的学生比例和认为课程思政促进了专业学习的学生比例均不高[3]。如何在信息化高度发达的自媒体时代让学生接受课程思政并主动思考,值得深入研究。

1.1 强调隐性教育,坚守专业属性

苏霍姆林斯基说过:任何一种教育现象,孩子在其中越少感觉到教育者的意图,它的教育效果就越大。虽然思政课程和课程思政的教育目标都是立德树人,但具体实行方式却有很大差异。思政课程由于其特殊的政治属性,决定了它在教学中必须旗帜鲜明地强调政治性和坚定不移的立场。在传授专业知识、提高专业能力的专业课教学中,必须坚持知识传授的主导地位,从课程的教学目标入手,研究教学内容,挖掘育人元素和资源,结合专业课的教学设计和方案,对这些育人元素进行整理,并将其恰当地融入专业课教学中。与思政课相比,课程思政应该以潜移默化、润物无声的方式进行。

1.2 呈现出课程思政资源的应用性和不均衡性

课程思政的基本理念是以专业课特定章节的知识结构为立足点,详细描述学科的知识点,并在知识点中挖掘、整理潜在的思政元素,继而设计具体的教学流程。通过教学环节的层层推进将思政元素与教材知识融合,在紧扣核心知识点的基础上,对思政素材进行解读。虽然课程思政要求每门课程都要挖掘各自蕴含的思政元素,但由于各门专业课程有其自身的学科体系和知识结构,因此并非每堂课都会有思政元素,课程思政呈现出应用性和不均衡性的特点,教学应以效果为导向,提炼思政元素,在专业课教学中加强对核心价值观的引领,使学生从不同视角加深对我国道路、制度的理解,增强“四个自信”。

1.3 以课程的学术属性为出发点,找准学术接口

当前,高校在开展课程思政过程中部分教师由于未能深入挖掘思政资源,或者为了应付开展课程思政的现实要求,在专业课教学中采用焊接式、机械式、拼插式植入思政元素,出现思政元素与专业课内容衔接不上的现象。实际上,课程思政不是将思政内容机械地植入专业课教学中,而是对课程内容的合理升华。课程知识与意识形态的关系不是外在植入的,而是内在本源性的[4]。思政元素的融入要与课程的知识逻辑和学生的认知保持一致[5],教师要因事而化、因时而进、因势而新,以课程的学科属性为出发点,花大力气、下苦功夫提炼专业课中蕴含的思政元素,找准学术接口,将思政元素潜移默化地融入专业课的教学中,形成价值认同。

1.4 尊重课程的学科体系和知识逻辑关系

高校课程是按照一定的规则和学科体系而设置的,每门课程在人才培养方案中都有其独特的价值和培养定位,每门课程的知识图谱和价值结构都有其自身的科学性[6]。在课程思政教学中,教师要尊重课程的学科体系和知识逻辑关系。自17世纪以来,西方在自然科学、经济科学等方面都取得了长足的进步,引领了科技的变革。在经济学科专业课教学中,不能因为一些理论的创立者来自西方,就对这些理论持怀疑态度甚至进行意识形态的否定,造成学生学习的困扰,使课程教学的合理性和目标达成度大打折扣[7]。

2 外国农业经济学课程思政元素的挖掘与应用

外国农业经济学是为农林经济管理专业学生开设的一门专业选修课。该课程主要介绍世界农业生产和农产品贸易现状、世界农业类型以及世界主要国家农业生产、贸易、农业发展特点和经验以及各自的农业政策等。通过对外国农业经济学的学习,使学生了解世界主要国家农业生产、贸易状况、农业发展的经验教训以及各国的农业政策,从而总结出农业经济发展规律,为研究我国农业经济发展提供借鉴和启示。由于外国农业经济学课程选取的国家主要是当今世界农产品生产大国和出口大国以及一些农业取得突出成就的国家,这些国家绝大多数是与我国意识形态不同的西方发达国家,课程本身对这些国家是从正面加以介绍和研究的。

2.1 从美、日、欧农业政策中提炼出损害发展中国家农民利益的元素,一定程度上打破了西方自由、平等、博爱的宣传口号

外国农业经济学课程包括美国农业经济、日本农业经济、欧盟农业经济等内容,通过学习和研究这些国家和地区的农业发展历程和政府农业政策发现,美、日、欧等发达国家和地区为了维护本国或本地区农民的利益,为了选举政治的需要,在不同时期制定了一系列扭曲生产和贸易的农业保护政策。例如,日本由于小规模农地经营和高劳动成本,其农产品缺乏价格竞争力。当日本的汽车、家电产品充斥世界上许多国家市场时,日本却对世界关闭其农产品市场大门。在WTO农业协议谈判取得进展和农产品出口国的压力下,日本开放了部分农产品进口市场,但由于本国农协的阻挠,执政党出于选举的需要,不愿意失去农村地区的选票,从而使得日本对农业的保护政策长期存在,大米的进口关税一度高达490%,使得外国的大米无法大量进入日本市场,损害了大米出口国农民的利益。

自欧盟成立以来,共同农业政策支出就是其最大的预算支出。为了维护欧盟农民的利益,欧盟长期以来对内制定了较高的农产品保护价格,对外制定了门槛价格,即欧盟以外的农产品要进入欧盟市场,需要缴纳农产品内外差价税,从而使得欧盟以外国家的农产品在欧盟市场上失去了价格竞争力。由于欧盟对内实行较高的农产品干预价格,提高了农民的生产积极性,使得德国这样没有粮食生产比较优势的国家也大量生产粮食,导致农产品大量过剩,压低了世界市场价格,损害了发展中国家的利益。

美国是世界上最大的农产品生产国和出口国,农产品长期过剩,需要到国际市场寻找出路。自1933年罗斯福新政实施以来,美国就对农产品的价格进行干预,制定高于均衡价格的支持价格,并对农产品出口实行价格补贴。例如,美国棉花委员会对美国棉花政策有较大的影响,使得美国对棉花的补贴远远超过其他领域,2000—2005年美国对棉花的补贴相当于产品市场价格的67%左右。据世界银行测算,美国补贴政策带来的额外产量使世界棉花市场价格降低10%~15%,由此给发展中国家的棉花出口带来不小的冲击。

据世界银行2006年的研究可知,如果取消包括发达国家在内对农产品的各种保护和支持,实现农产品贸易的完全自由化,国际农产品市场价格将上涨5.5%,其中棉花价格上升20.8%,油籽价格上升15.1%,贸易完全自由化将使棉花和油籽的生产向发展中国家转移,预计发展中国家在世界农产品出口总量的比例将从54%增至65%。仅免除美国的棉花补贴一项,就能使西非国家棉花生产者收入增加8%~20%,而裁撤当前(2006年)的生产者补贴后经济合作与发展组织(OECD)国家的棉花产量将大幅度下滑[8]。