北京甘薯产业发展现状·问题和对策建议

作者: 陈玛琳 陈俊红 龚晶

摘要 北京作为甘薯的主要集散地,其市场供给及科研导向对我国甘薯市场有重要影响。从种植规模、区域布局、生产效益、科技支撑、市场需求及产业化情况等方面分析了北京甘薯产业发展现状。针对甘薯种苗繁育体系、贮藏技术、机械化程度、产后加工等方面存在的问题,提出健全脱毒种薯和良种繁育技术体系,加强甘薯产业关键核心技术研究与推广,提升甘薯产业的价值增值能力等对策建议。

关键词 甘薯产业;新型农业经营主体;农业社会化服务

中图分类号 F323.5 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)05-0035-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.05.009

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Current Situation, Problems and Countermeasures of Sweet Potato Industry in Beijing

CHEN Ma-lin, CHEN Jun-hong, GONG Jing

(Institute of Data Science and Agricultural Economics, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences/Key Laboratory of Urban Agriculture(North) Ministry of Agriculture, Beijing 100097)

Abstract As the main distribution center of sweet potato, Beijing’s market supply and scientific research orientation have an important impact on China’s sweet potato market. We analyzed the current situation of sweet potato industry development in Beijing from the aspects of planting scale, regional layout, production efficiency, scientific and technological support, market demand and industrialization. According to the problems in sweet potato seedling breeding system, storage technology, mechanization degree, post-production processing and other aspects, we proposed to improve the virus-free seed potato, improved seed breeding technology system, and strengthened the research and promotion of key core technologies of sweet potato industry, so as to enhance the value-added capacity of the sweet potato industry.

Key words Sweet potato industry;New agricultural management entities;Agricultural socialized services

基金项目 北京市产业经济与政策创新团队项目(BAIC11-2022);北京市农林科学院青年科研基金项目(QNJJ202323);北京市农林科学院乡村振兴研究中心项目(KJCX201913);科技创新支撑北京乡村振兴的机制和路径研究项目(CZZJ202201)。

作者简介 陈玛琳(1984—),女,安徽枞阳人,副研究员,博士,从事都市型现代农业理论与政策研究。*通信作者,研究员,博士,从事农业经济理论与政策研究工作。

收稿日期 2023-03-16

甘薯是我国主要的粮食作物之一,总产量仅次于水稻、小麦以及玉米,位居第4位,作为抗旱、耐瘠薄的节水型作物,甘薯具有较好的环境适应性,在北京已有300多年的种植历史,适于在北京的平原、 半山区或零散地块种植[1]。甘薯营养丰富,有 “抗癌之王” 的美誉,是世界公认的营养保健食品,随着甘薯营养成分和保健作用越发受到消费者的认可和重视,消费者膳食结构中甘薯需求比重不断增长,而北京作为北方薯区消费的集散地,其市场供给能力、消费格局等对我国甘薯消费市场有重要影响[2]。鉴于此,笔者分析了北京甘薯产业的发展现状,总结其特征,找出存在的问题,并提出针对性的对策建议,对引导北京甘薯产业健康可持续发展、促进农民增收及推动乡村振兴战略的实施具有十分重要的意义。

1 北京甘薯产业发展现状

1.1 北京甘薯种植规模及区域布局

北京市甘薯种植面积、单产和总产整体平稳,并呈现温和上升的态势。播种面积从2017年的1 067 hm2,增加到2021年的1 600 hm2,占粮食播种总面积的2.9%。总产量从2017年的3.0万t提升到2021年的4.5万t。受天气影响,产量较2020年有所下降,约为27 829.5 kg/hm2,但5年来单产总体平稳,保持在27 000.0 kg/hm2以上,其中甘薯示范基地产量较高,2021年达30 945.0 kg/hm2。

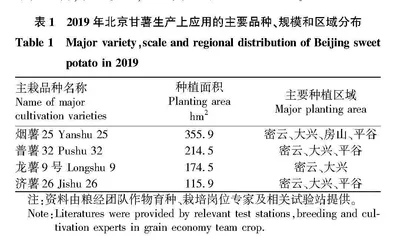

截至2019 年,北京甘薯种植规模在140 hm2以上的主产区由大到小依次是大兴、密云、平谷和房山。上述4个区的甘薯播种面积占全市91%以上。其中,种植面积近2/3在大兴和密云两区,这种布局是由土壤、气候等自然禀赋条件以及种植历史和政策导向等因素综合决定的,也符合北京农业供给侧结构总体优化方向。

1.2 甘薯主栽品种

北京甘薯品种主要分为鲜食型、淀粉型、加工型3类,其中鲜食型最受市场欢迎,是目前主栽甘薯品种。北京优新品种覆盖率已达89%,主栽品种突出且品种多元化。已筛选构建出3个系列优良甘薯品种布局,包括优质烘烤型品种烟薯25、普薯32,优质蒸煮型品种济薯26、心香,早熟丰产型品种龙薯9等。其中,普宁市农业科学研究所在2012年选育的普薯32和同年烟台市农业科学院选育的烟薯25是目前北京最主流且占有率最大的2个品种。同时市场还分布有一批产品品质优良、特色鲜明,且具有一定影响力的本地选育品种,如胡萝卜素含量较高的“黄玫瑰”“黄香蕉”,胡萝卜素含量且高抗茎线虫病的农大29,中抗根腐病的农大16,白皮、薯型好且产量高的农大白等。 同时为丰富紫薯品种类型,北京引进了冀紫薯2号、齐宁20、澳洲紫白等富含花青素的优质品种,并从国外引进红瑶、白玉蜜、黄金薯等网红新品种。

1.3 生产效益

北京市甘薯总成本由生产成本和土地成本构成,其中生产成本包含物质与服务费用及人工成本2部分。甘薯的物质与服务费用又主要包括农资费用及机械作业费。甘薯的农资费用主要是种子费和化肥费,因大多甘薯种植分布在生态涵养区,农药投入较少,且大多甘薯种植户不具备灌溉条件,灌溉费也不多,主产区密云区还结合本区“环湖粮”绿色种植要求,为甘薯种苗补贴80%费用。针对不同种植规模的甘薯种植户调研显示,不同种植规模在物质服务费用方面相差不大,分别是10 035元/hm2(>3.33 hm2)、9 030元/hm2(<0.67 hm2);机械作业费用方面,由于大户及合作社种植面积较大,耕整地、播种、田间管理、收获及运输等环节均需机械作业,平均费用约3 570元/hm2,而小农户大多仅在耕整地环节租用机械,费用约2 175元/hm2;人工成本方面,大户及合作社在整地、栽苗、灌溉运水、除草、采收等环节均需雇工,人工投入较高,约22 500元/hm2,而小农户大多家庭经营,雇工较少,人工费用约9 900元/hm2。

土地成本方面,调研显示,北京市土地流转成本较高,通常大户或合作社承担地租费用(一般近郊区在9 000~15 000元/hm2)要比农户土地承包费(6 000元/hm2)高3 000元/hm2以上。该研究按9 000元/hm2测算土地成本。

甘薯的生产效益,除与生产规模、技术相关外,与薯苗的质量及品种、生长环境的土质、温度等也密切相关。调研结果显示,面积超过3.33 hm2的大户及合作社,平均单产27 900 kg/hm2,最低22 500 kg/hm2,最高37 500 kg/hm2;销售方式以中间商收购为主,并发展了社区团购、电商销售等直销方式。平均销售价格2.2元/ kg,通过电商销售价格最高,可达3元/kg。小农户单产26 250 kg/hm2,最低10 500 kg/hm2,最高45 000 kg/hm2,甘薯销售全部卖给中间商或留一部分自用,平均销售价格1.5元/ kg。大户或合作社在销售价格和亩均产量上,比小农户更具有优势,但由于人工及土地成本投入较大,成本利润率低于小农户,但整体上甘薯种植成本利润率明显高于小麦及籽粒玉米(约20%)等传统粮食作物,且从亩均效益看,大户及合作社是小农户的1.43倍。

1.4 市场需求及自给率

甘薯富含淀粉、膳食纤维、维生素、矿物质等营养成分,被世界卫生组织推荐为最佳食品,国际马铃薯中心4位科学家因在非洲推广甘薯解决了当地人的吃饭和健康问题获得世界粮食奖。随着首都市民对健康饮食需求的变化,膳食结构的粗粮化比例的增加以及对于甘薯的营养、保健价值及适口性特点认识的提高,使得甘薯尤其是鲜食性甘薯的需求量不断增长。新发地、大洋路、岳各庄和大钟寺等农产品批发市场的调查数据统计显示,北京地区鲜食甘薯销售量从2016年的112万t增加到至2020年的125万t,鲜食甘薯需求量呈现出快速增长趋势。但以北京现有的2 189万人口每人年消费甘薯10 kg测算,拥有0.16万hm2种植面积的甘薯仅能满足北京市场不到20%的自给率,市场需求缺口较大,需要从周边省市引进。

1.5 科技支撑及推广应用

北京以“良种、轻简、绿色、增值”为核心,加强优质、抗病品种选育与筛选,机械化移栽与地膜回收,病虫害监测与绿色综合防控,滴灌水肥一体化,中微量元素改善品质等5大核心技术攻关,整合“北京市粮经创新团队”“国家产业体系”“京津冀甘薯产业发展联盟”平台资源,建立了密云石匣村、塔沟村,大兴庞各庄、榆垡等高产示范区,重点推广优质、抗病、高产品种,示范抗旱、轻简、高效栽培技术。在甘薯育苗方面,建立了北京延庆希森、河北固安2个脱毒甘薯种薯繁育基地,优新品种覆盖率稳步提升。截至2021年底,北京市育苗面积2.64 m2,受3—4月严重的低温寡照影响,育苗产量0.52亿株,种苗自给率62%,分别较2020年下降-2%、-8%。成功推广了新型甘薯冷床育苗技术,通过改进设施选择、苗床建造、种薯码放、覆土厚度、温度控制、病害防治等,使得薯苗百株重量从250 g提高到500 g以上,秧苗质量显著提高;示范推广精量滴灌技术,与常规灌溉相比,可节水45%~50%。同时,在水中适当补充钾肥等营养元素,甘薯的产量也可提升10%以上;研制甘薯起垄移栽机并应用北斗导航技术,通过无人驾驶导航系统自动控制,可以一次性完成起垄、开沟、浇水一体化作业,提高种植效率;在甘薯贮藏方面,重点示范鲜食甘薯高效贮藏保鲜技术,甘薯贮藏损耗率由30%以上降低至10%以下,贮藏期由小于120 d延长至180 d以上,好薯率由75%以下提高到90%以上。甘薯贮藏能力提升,可为实现淡季销售和促进薯农增收奠定了良好基础。