基于景观连接度的三亚湿地空间格局变化研究

作者: 陈文术 余玉秀 吴耀华

摘要 选取三亚湿地1995、2000、2005、2010、2015和2020年6个时间节点,利用Landsat遥感影像为主要数据源,采用景观动态分析方法,并选择适当的景观格局指数,分析三亚湿地景观的空间格局变化及其影响因素。结果表明:三亚市的湿地面积从1995年的18.39 km2减少至2020年的13.85 km2,减幅达25%;在2000—2005、2005—2010年减幅明显,其动态度分别为-1.92%和-2.76%,2015年后减速趋缓,动态度为0.01%。2015—2020年湿地面积持续扩大,斑块优势度增大,斑块的形状和边缘效应更加复杂,但景观空间格局的聚集性呈现出减弱的趋势,复杂性也明显降低,景观连接度有所增强,破碎化程度却呈现出加重的趋势。社会经济因素是造成三亚市湿地空间变化的主要因素,其中人口增长、城市扩张、湿地空间被不断压缩是导致全市湿地面积减少且破碎度增加的主要原因。但是随着国家相关政策的出台,人们对湿地保护意识的增强,三亚市湿地的生存环境在改善中。

关键词 湿地空间;景观连接度;影响因素;三亚市

中图分类号 TU984 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)05-0074-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.05.018

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on Spatial Pattern Changes of Sanya Wetlands Based on Landscape Connectivity

CHEN Wen-shu1,YU Yu-xiu2,WU Yao-hua1

(1.School of International Design,Sanya University, Sanya, Hainan 572000;2.School of Foreign Languages, Sanya University, Sanya,Hainan 572000)

Abstract Selecting six time points in Sanya Wetland in 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, and 2020, using Landsat remote sensing images as the main data source, the landscape dynamic analyse methods and appropriate landscape pattern indices were used to analyse the spatial pattern changes and influencing factors of the wetland landscape in Sanya.The results showed that the wetland area in Sanya City had decreased from 18.39 km2 in 1995 to 13.85 km2 in 2020, with a decrease of 25%.The decline was significant from 2000 to 2005 and from 2005 to 2010, with a dynamic attitude of -1.92% and -2.76%, respectively.After 2015, the deceleration slowed down, with a dynamic degree of 0.01%.During 2015-2020, the wetland area continued to expand, the dominance of patches increased, and the shape and edge effects of patches became more complex.However, the clustering of landscape spatial patterns showed a weakening trend, and the complexity also significantly decreased.The landscape connectivity was enhanced, but the degree of fragmentation showed an increasing trend.Socio economic factors were the main factors causing changes in wetland space in Sanya City, among which population growth, urban expansion, and continuous compression of wetland space were the main reasons for the decrease in wetland area and increase in fragmentation throughout the city.However, with the introduction of relevant national policies and the enhancement of people's awareness of wetland protection, the living environment of wetlands in Sanya City was improving.

Key words Wetland space;Landscape connectivity;Influencing factors;Sanya City

基金项目 海南省哲学社会科学规划课题(HNSK(ZC)22-213)。

作者简介 陈文术(1982—),女,湖南株洲人,副教授,硕士,从事热带城市景观规划设计研究。

收稿日期 2023-04-25

景观连接度主要是研究相同或者不同种类斑块之间功能、生态过程上的有机联系,是目前来说较为科学的且从定量的层面来对景观生态安全格局评价的方法[1-2]。景观连接度理论最早由 Merriam于1984 年引入景观生态学中[3],之后国内外学者从生态学、生物行为学、数学等角度对该理论及其研究方法进行探索和扩展。近年来,国内对景观连接度的研究备受关注。从研究目的来看,可以划分为生态网络建构与优化、景观评价、物种保护3个目标。如禹文东等[4]采用土地利用分析、景观格局分析和景观连接度分析等方法,对湿地生态空间格局及其演变特征进行了研究;王庆孝等[5]以黄河口为研究区域,利用最小耗费距离模型和重力模型构建了黄河口湿地的“三横两竖”生态网络框架,并基于景观连通性指数法、廊道土地利用类型分析法和网络结构分析法对黄河口湿地生态网络进行了评价;李景霞等[6]通过对江苏盐城滨海湿地系统格局及丹顶鹤生境连接度的变化对丹顶鹤生存环境产生的影响进行了研究。从研究度量方法上看,主要有图论法、最小费用模型和MSPA法。如齐珂等[7]基于图论理论对福建省闽清县的自然森林进行景观连接度的量化方法应用研究;吴昌广等[8]阐述了如何建立最小费用模型来对景观连接度进行运用;唐涛[9]利用HSM、MSPA和网络模型对森林景观连接度进行深入研究。湿地作为一种斑块其带来的生态效益肯定没有其成为基质带来的生态效益好,因此,从景观连接度的角度来审视一个城市湿地的时空变换,肯定对其今后的规划布局以及城市生态环境的改善有重要作用,而现有的研究成果来看,从景观连接度的角度对湿地生态空间格局进行研究较少。

陈春娣等[10]研究表明,景观连接度的研究目标分布不平衡。由于区域之间经济的差异,生态环境研究投入的力度也会有所偏重,目前研究重点区域主要集中在我国东部沿海经济发达地区,中西部地区研究较少,而我国海南地区研究几乎没有。海南作为我国最南端的省份,其地理位置、环境条件及自然资源与其他省份相比,具有独特的生态价值。因此,该研究利用1995—2020年的Landsat影像数据,对三亚湿地生态格局变化及其影响因素进行探究,加深对热带城市生态空间格局演变规划的理解,以期为热带地区系统制定科学有效的湿地保护与规划管理提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究区域概况

三亚市位于海南省南部(18°09′34″~18°37′27″N、108°56′30″~109°48′28″E),地处热带海洋性季风气候区,东邻陵水县,北依保亭县,西毗乐东县,南临南海。全境北靠高山,南临大海,地势自北向南逐渐倾斜,形成一个狭长状的多角形,东西长91.6 km,南北宽51.0 km,陆地总面积大约为1 921 km2,海域总面积为3 226 km2。全市辖海棠、吉阳、天涯、崖州4个行政区。

1.2 数据来源及处理 该研究以三亚市1995、2000、2005、2010、2015、2020年6期Landsat遥感影像为基础数据,这些影像的空间分辨率为30 m,经过辐射校正和几何校正,达到了L1T级别。影像质量良好,云量低于5%,大气可见度较高。利用ERDAS软件对影像进行预处理后,通过最大似然法和目视解译,将研究对象划分为森林、农田、草地、建设用地、水体、湿地和其他用地7种类型。参考三亚市土地利用现状图和GPS实测数据,随机设立了300个解译标志,并利用误差矩阵进行精度调整。1995、2000、2005、2010、2015、2020年总体分类精度分别为84.3%、83.6%、85.6%、86.7%、87.8%和90.0%。首先,使用GIS软件提取生境斑块信息,然后利用Fragstats和Canfor2.6软件完成数据模型的设置和指数的计算,最后利用Origin 2021软件完成制图。

1.3 研究方法 首先,将采用LUCC方法和土地利用动态度对三亚市的森林、农田、草地、建设用地、水体、湿地和其他用地的变化及其相互关系进行深入探讨。然后,选取8个景观格局指数,包括聚合度(AI)、面积加权的平均形状指数(AWMSI)、边缘密度(ED)、最大斑块占景观面积比例(LPI)、景观形状指数(LSI)、斑块平均大小(MPS)、斑块数量(NP)、斑块密度(PD),研究三亚市的湿地景观格局。最后,基于景观连接度,选取整体连接度指数(ⅡC)、整体连接度等量连接面积指数[EC(ⅡC)]、概率连接度指数(PC)、概率连接度等量连接面积指数[EC(PC)]、景观组分数(NC)、斑块连接数(NL)、斑块重要值(dⅡC),对1995—2020年三亚市的湿地空间格局及其演变特征进行深入分析。

2 结果与分析

2.1 三亚土地利用面积及动态变化

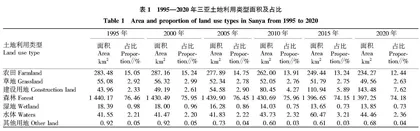

1995—2020年三亚市各土地利用类型的面积及其占比情况见表1。按照占比面积从大到小依次为森林、农田、草地、建设用地、水体、湿地和其他用地;草地、森林、湿地和水体的占比分别保持在2.63%~2.99%、74.15%~76.46%、0.73%~0.98%和2.20%~3.21%。在1995—2020年,农田面积从283.48 km2减少至234.27 km2,减幅达17%;草地面积从55.08 km2减少至49.56 km2,减幅达10%;建设用地面积从43.96 km2增加至143.48 km2,激增226%;森林面积从1 440.17 km2减少至1 397.25 km2,减幅达3%;湿地面积从18.39 km2减少至13.85 km2,减幅达25%;水体面积从41.55 km2增加至44.46 km2,增幅达7%。