临沂地区草莓叶枯病病原菌的分离鉴定及其生物学特性研究

作者: 梁松 高媛 于新 徐文凤 邢芳芳 艾立山 李新柱 孟祥坤

摘要 为明确山东临沂地区草莓叶枯病的致病菌类型及其生物学特性。采用组织分离法和柯赫氏法则,对山东省临沭县草莓种植园的草莓叶枯样品进行病原菌的分离、鉴定以及致病性回接试验,并对其进行生物学特性研究。分离出一株草莓叶枯致病菌CM1,经形态学和分子生物学鉴定为棒状拟盘多毛孢菌(Neopestalotiopsis clavispora),该菌株可导致草莓叶片出现黑褐色病斑,后期产生墨水状黏稠小黑点,该菌株生物学特性研究表明,该菌株最适生长条件:温度25 ℃,pH为6,蔗糖作为碳源,氮源为牛肉膏或蛋白胨。该试验首次报道了山东临沂地区棒状拟盘多毛孢菌对草莓叶片的致病能力,为今后草莓叶枯病的病原学研究提供了依据。

关键词 草莓叶枯病;新棒状拟盘多毛孢;生物学特性

中图分类号 S436.68+4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)05-0140-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.05.034

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Isolation,Identification and Biological Characteristics of the Pathogen of Strawberry Leaf Blight in Linyi

LIANG Song,GAO Yuan,YU Xin et al

(Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd.,Linshu, Shandong 276700)

Abstract To clarify the pathogenic bacteria types and biological characteristics of strawberry leaf blight in Linyi,Shandong Province.Using tissue isolation method and Koch's rule,the pathogenic bacteria were isolated,identified and pathogenicity of strawberry leaf blight samples from the strawberry plantation in Linshu County,Shandong Province,and the biological characteristics were studied.A pathogenic bacteria CM1 of strawberry leaf blight was isolated.It was identified as Neopestalotiopsis clavispora,which could cause black-brown spots on strawberry leaves and produce ink-like thick small black spots in the later stage.The biological characteristics of the strain showed that the optimum growth temperature of the strain was 25 ℃,pH was 6,the carbon source was sucrose,and the nitrogen source was beef extract or peptone.This experiment reported for the first time the pathogenicity of Neopestalotiopsis clavispora to strawberry leaves in Linyi,Shandong Province,providing a basis for the future study of the etiology of strawberry leaf blight.

Key words Leaf blight disease of strawberry;Neopestalotiopsis clavispora;Biological characteristics

基金项目 泰山产业领军人才工程项目(2018TSCYCX-32);山东省重点研发计划(2022SFGC0301);山东省大科学计划(2018-001)。

作者简介 梁松(1998—),男,山东泰安人,硕士,从事植物病害的生物防治研究。*通信作者,副研究员,从事生物肥料创制及植物病害生物防控研究。

收稿日期 2023-02-27

草莓(Fragaria ananassa Duch.)为蔷薇科多年生常绿草本植物[1],具有较高的欣赏价值、营养价值和经济价值,被人们赞誉为“水果皇后”[2-4]。近年来,随着草莓温室种植面积的增加,草莓产量逐年增加,但由于温室多年连作[5],导致草莓叶部病害逐年严重。叶片是进行光合作用的重要器官,一旦发生叶部病害,则会严重影响草莓的光合作用,最终影响草莓的生长。

草莓叶枯病是草莓生长过程中常暴发的一种叶部病害,国内外研究表明,多种植物病原菌均可导致其发病,朱晓琴等[6]采用组织分离法从河南商丘草莓叶枯样品中分离到一株斑污拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsis maculans),经柯赫氏法则验证其可导致草莓叶片出现病斑。Ayoubi等[7]首次报道由弯孢霉属(Curvularia inaqualityis)引起的草莓叶枯病。Kummanid等[8]报道了在泰国清迈地域由拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsis sp.)导致草莓叶枯病的发生。Abd-El-Kareem等[9]报道由拟茎点霉菌(Phomopsis obscurans)导致草莓叶枯病的发生。李忠峰等[10]在河南郑州地域初次报道由棒状拟盘多毛孢菌(Neopestalotiopsis clavispora)导致草莓红斑叶枯病的暴发,受害草莓症状表现为叶片出现不规则病斑,随着病菌侵染,病斑逐渐变大,最后整个叶片枯死,被害草莓根系呈现黑褐色枯死。

笔者从山东临沂地区患病草莓叶片中分离草莓叶枯病病原菌,对其进行菌株鉴定,并经过柯赫氏法对其进行致病性验证,同时研究草莓叶枯病病原菌的生物学特性,以期为草莓叶枯病的病原学研究以及病害防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

患病草莓叶片采集于山东省临沂市临沭县朱村草莓种植基地,草莓品种为红颜。

供试培养基为马铃薯葡萄糖培养基(PDA)、孟加拉红培养基、基础培养基[11]。以上培养基均经121 ℃高压灭菌后使用。

1.2 病原菌的分离纯化

采用组织分离法[11],将患病草莓叶片放入75%乙醇溶液中消毒30 s,取出后用无菌水漂洗3~4次,再放入1%次氯酸钠溶液中消毒30 s,取出后用无菌水漂洗3~4次,后放在灭菌滤纸上晾干备用,用无菌剪刀剪取草莓叶片的病健交界处(5 mm×5 mm),置于孟加拉红平板中,放入28 ℃培养箱中培养,每日观察,待长出真菌菌丝后,用无菌接种针挑取少许菌丝接入PDA培养基中,置于28 ℃培养箱中培育。

1.3 病原菌的致病性测定及回接试验

采用室内离体叶片菌饼接种法[12],用5 mm口径无菌打孔器打取纯化好的病原菌菌饼,用无菌接种针刺伤消毒后的草莓叶片,在伤口处放置菌饼(菌丝面朝向伤口),以放置无菌PDA培养基5 mm饼块作为对照。每个处理重复3次,滤纸保湿,放置于28 ℃恒温培养箱中培养,3 d后观察伤口处是否出现症状,并利用柯赫氏法则对其进行病菌回接试验。

1.4 病原菌的鉴定

1.4.1 病原菌的形态学鉴定。

挑取纯化后的病原菌少量菌丝置于PDA培养基中央,28 ℃培养箱中培养7 d,利用无菌接种针取少量病菌菌丝,放置于电子显微镜下观察形态[13]。

1.4.2 病原菌的分子生物学鉴定。

利用CTAB法提取病原菌基因组DNA,运用ITS通用引物(ITS1/ITS4)进行PCR扩增,扩增产物经1.5%琼脂糖凝胶电泳检测后,回收扩增产物,送武汉擎科生物科技有限公司进行测序,应用 NCBI进行在线序列比对分析。选择同源性较高的序列用 MEGA7.0软件的邻接法构建系统发育树[14]。

1.5 病原菌的生物学特性[11]

1.5.1 不同温度对病原菌生长的影响。

将直径5 mm的草莓叶枯病菌菌饼接种于PDA培养基平板中央,置于10、15、20、25、30 ℃培养箱中培养,5 d后采用十字交叉法测量草莓叶枯病菌直径,每个处理重复3次。

1.5.2 不同pH对病原菌生长的影响。

用NaOH标准溶液和HCl标准溶液将PDA培养基的pH分别调整为4、5、6、7、8后,将直径5 mm的草莓叶枯病菌菌饼接种于不同pH的PDA培养基平板中央,放入28 ℃恒温培养箱中培养5 d,测量草莓叶枯病菌直径,每个处理重复3次。

1.5.3 不同碳源对病原菌生长的影响。

将基础培养基中的碳源蔗糖分别用同等质量的葡萄糖、木糖、麦芽糖、果糖替换,将直径5 mm的草莓叶枯病菌菌饼接种于不同碳源的基础培养基平板中央,28 ℃培养5 d后测量草莓叶枯病菌直径,每个处理重复3次。

1.5.4 不同氮源对病原菌生长的影响。

将基础培养基中的氮源硝酸铵用同等质量的牛肉膏、蛋白胨、尿素、硫酸铵替换,取直径5 mm的草莓叶枯病菌菌饼接种于不同氮源的基础培养基平板中央,28 ℃培养5 d后测量草莓叶枯病菌直径,每个处理重复3次。

1.6 数据分析 采用Excel 2016进行数据处理,并采用SPSS 22.0软件进行单因素方差分析,应用邓肯新复极差法进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 病原菌的分离鉴定

2.1.1 病原菌的形态学鉴定。

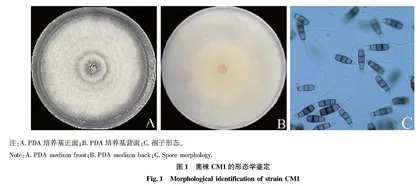

从采集到的草莓叶枯叶片样品上分离得到一株疑似病原菌菌株CM1(图1),该菌株在PDA培养基上为白色菌丝,菌丝呈波浪状向外延展,菌落背面浅黄色,菌落中央产生黑色黏稠液体。病原菌孢子为纺锤形,具备4个隔膜,病原菌孢子中央呈褐色,两端透明并长有附属丝,根据其形态特性,该菌株CM1符合拟盘多毛孢属(Pestalotiopsis spp.)的特征。

2.1.2 病原菌的分子生物学鉴定。

利用ITS通用引物对病原菌菌株进行PCR扩增,将PCR扩增后的产物送至武汉擎科生物科技有限公司测序,经过DNAMAN软件拼接和校正,获得菌株F45的核苷酸序列,菌株CM1的ITS序列长度为526 bp。使用软件MEGA 7.0,应用邻接法进行系统发育树的构建,结果见图2。

因此,结合形态学和分子生物学鉴定,将菌株CM1鉴定为棒状拟盘多毛孢菌(Neopestalotiopsis clavispora)。

2.2 病原菌的致病性测定及回接试验

接种3 d后,在病原菌接种处显现深褐色病斑,接种7 d后病斑处出现黑色墨水状黏稠小黑点,再次利用组织分离法,在发病部位可重新分离得到该病原菌,由此确定,菌株CM1是引起临沂地区草莓叶枯病发生的病原菌(图3)。

2.3 菌株CM1的生物学特性

2.3.1 不同温度对菌株CM1生长的影响。

由图4可知,菌株CM1在10~30 ℃均可生长,在25 ℃生长最快,5 d后,菌株CM1菌丝直径为8.00 cm,在10 ℃生长最慢,5 d后,菌株CM1菌丝直径为3.65 cm。表明温度为25 ℃时,最利于菌株CM1生长。