玉米大豆带状复合种植模式研究

作者: 曾林 宋云飞 单艳 万卫东 张晓兰 张朝钟 王勤

摘要 为探讨适宜云南玉米大豆带状复合种植模式,2022年选用玉米云瑞668和大豆台湾75-3为试验材料进行大田试验,研究玉米大豆带状复合种植不同模式下不同处理对玉米和大豆农艺性状和产量构成因素的影响。结果表明,可机械化作业的田块应优先选用玉米大豆行比4∶4和4∶3模式,山区或半山区推广玉米大豆行比2∶2模式。该研究为玉米、大豆带状复合种植在云南省保山市及气候类似地区推广提供了理论依据。

关键词 玉米大豆带状复合种植;行比;产量;产量构成因素

中图分类号 S344.3 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)08-0051-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.08.013

Study on Corn and Soybean Belt Compound Planting Mode

ZENG Lin, SONG Yun-fei, SHAN Yan et al

(Longyang District Agricultural Technology Extension Institute of Baoshan City, Baoshan, Yunnan 678000)

Abstract To discuss the suitable compound planting mode for Yunnan corn and soybean belt, maize Yunrui 668 and soybean Taiwan 75-3 were selected as the materials for field test in 2022. Effects of different treatments on soybean and maize agronomic characters and yield component factors were studied. Results showed that 4∶4 and 4∶3 modes of maize and soybean should be selected for fields that could be mechanized;2∶2 mode of maize and soybean should be applied in mountainous or mid-levels. This research provided theoretical basis for the application of Yunnan corn and soybean belt compound planting mode in Baoshan City of Yunnan Province and the similar areas.

Key words Corn and soybean belt compound planting;Row ratio;Yield;Yield component factors

2020年全国大豆种植面积达到 986.67万hm2,总产 1 960万t,平均为1 800 kg/hm2。与世界大豆主产国相比,我国远低于美国(3 375 kg/hm2)、巴西(3 175 kg/hm2)、阿根廷(2 910 kg/hm2)和世 界 平 均 数(2 300 kg/hm2)[1-2]。我国大豆消费量为1.1亿t左右,海关总署进出口数据表明,2020年大豆进口量超过1亿t,2021年有所降低,进口量为9 651.8万t。美国农业部预测 2028 年我国大豆进口量将达1.26 亿 t,约占全球大豆贸易量的76%[3]。我国大豆进口量高,对外依存度高达 87%,进口主要依赖于巴西 60.59%、美国 22.05%、阿 根 廷 7.40% 及 其 他 国 家 和 地 区9.93%,供应链风险极大[4]。我国可耕地面积红线1.2亿hm2(18亿亩),确保 1 亿hm2(15亿亩)农田用。大豆和水稻、玉米同茬,满足我国大豆的自给,需要 0.4亿hm2 (6亿亩)耕地来种植大豆,粮、豆争地矛盾十分突出。2016年农业农村部发布的《全国种植业结构调整规划(2016—2020年)》提出,南方和西北地区多可采取多种形式的粮豆间套复种和幼林地套种等耕作制度增加大豆种植面积。2022年中央一号文件提出,大力实施大豆和油料产能提升工程[5]。玉米大豆带状复合种植技术的应用将有效解决玉米、大豆争地矛盾,对实现玉米大豆和谐发展、保证国家粮食和食用油安全意义十分重大。目前国内外玉米、大豆间作报道较多,模式也不同,孙明明等[6]对现有的大豆间套作技术的研究进展进行了综述,指出耐阴性大豆品种缺乏、机械化程度不高等问题;陈文杰等[7]对广西春大豆与玉米不同间作模式效益分析表明,以在160 cm宽行玉米中间作3行春大豆较适合在广西地区推广应用;罗艳等[8]研究结果显示,玉米、大豆带状复合种植较单种玉米增产增效明显;刘波等[9]结合四川大豆生产的问题,提出了一系列当地玉米大豆带状种植的改进策略。宁夏地区玉米大豆带状复合种植,玉米产量与净作玉米相当,多收大豆1 864.2 kg/hm2,效益比单作玉米高出6 123.8元/hm2,增收39.27%[10]。四川省玉米与大豆行比2∶2,玉米宽行行距1.6 m,窄行行距0.4 m,光能利用率、总产量和经济效益达最大[11]。贵州省玉米大豆行比为1∶3时黔豆7号的产量及其性状表现最优,单产可达9 418.80 kg/hm2[12]。云南省在玉米幅宽2 m和密植6万株/hm2条件下有利于玉米产量和玉豆间作体系总产的提高[13]。这些研究结论各地有所不同,云南保山以玉米、鲜食大豆行比1∶1较多。2022年云南省引进玉米大豆带状复合种植新模式并进行试验示范,但对种植新模式的研究较少。鉴于此,笔者研究玉米大豆带状复合种植不同模式对玉米、大豆农艺性状和产量性状的影响,旨在为玉米大豆带状复合种植玉米不减产、增收一季大豆提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在云南省保山市隆阳区板桥镇隆阳区农业技术推广所沙坝基地(25°13′10″N,99°13′14″E)进行。该地海拔1 673 m,年均气温15.5 ℃,降雨量966.5 mm,年日照时数2 307.4 h。土壤为砂壤土,肥力中等。

1.2 试验材料

试验品种为玉米云瑞668、大豆台湾75-3。

1.3 试验设计

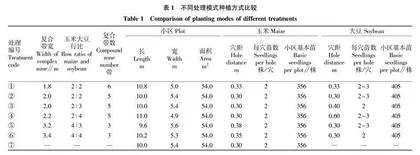

试验采用完全随机区组设计,3次重复,小区面积54.0 m2,采用玉米大豆带状复合种植不同模式种植方式,设7个处理,试验防虫不防病(表1)。观察记载按试验方案进行,成熟时实收记产分析。

1.4 田间管理

2022年5月15日前按试验方案开沟。①播种。2022年5月27日玉米、大豆同时播种,穴距按试验方案执行,玉米每穴播种4粒,大豆每穴播种3粒。②基肥。牛厩肥15 t/hm2、45%有机质商品有机肥(N+P2O5+K2O>50%)15 t/hm2。③种肥。播种时,将32%配方肥(N∶P2O5∶K2O=19∶5∶8)15 t/hm2施于两玉米种穴间。④苗肥。6月18日间苗定苗时,施苗肥尿素300 kg/hm2。⑤穗肥。8月9日施穗肥尿素450 kg/hm2,大豆不追肥。⑥防虫。播种时,玉米用40%溴酰·噻虫嗪5 mL/kg拌种;7月2日用10亿PIB/mL斜纹夜蛾核型多角体病毒900 mL/hm2防治草地贪夜蛾,10%四聚乙醛颗粒剂4.5 kg/hm2防治蛞蝓;7月28日用10亿PIB/mL斜纹夜蛾核型多角体病毒、7.6%甲维·虱螨脲、阿维·氟啶飞防草地贪夜蛾。⑦收获。大豆9月26日收割;玉米10月2日收获。其他栽培管理同大田生产。

1.5 调查测定项目

玉米、大豆成熟时,调查每个处理中间1带,连续取玉米20株、大豆20株考种,调查玉米株高、穗位高、穗长、秃尖、穗粗、有效株、有效穗、穗行数、行粒数、穗粒数和百粒重;大豆穴数、有效株、每株荚数、每荚粒数、每株粒数和百粒重;实收各小区玉米、大豆籽粒称重,晒干记产分析。

1.6 数据分析

采用完全随机区组方差分析对相关数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理对产量的影响

由表2可知,处理②、⑥、⑦的玉米产量分别居第1、2、3、4位,依次为11 055.6、11 018.5、11 000.0 kg/hm2,与处理③间产量差异显著,与处理④间产量差异极显著。处理⑥大豆产量1 537.0 kg/hm2,居第1位,与处理⑤间产量差异达显著水平,与处理①、②、③、④间产量差异达极显著水平,处理⑤产量1 407.4 kg/hm2,居第2位,与处理④间产量差异达显著水平,与处理③、⑥间产量差异达极显著水平;处理②大豆产量1 370.4 kg/hm2,居第3位,与处理③间产量差异达极显著水平。处理⑥、②、⑤的玉米、大豆复合产量分别居第1、2、3位,总产依次为12 555.6、12 425.9、12 370.4 kg/hm2,处理⑥、②与处理③间差异达显著水平,与处理④、⑦间差异达极显著水平;处理⑤与处理③、④间产量差异达显著水平,与处理⑦间差异达极显著水平。

2.2 不同长距离对玉米农艺性状及产量构成因素的影响

2.2.1 玉米植株性状。由表3可知,各处理玉米株高由高到低依次为处理⑤>处理③>处理①>处理⑥>处理②>处理⑦>处理④。其中,处理⑤显著高于处理③、①,极显著高于处理⑥、②、⑦、④;各处理穗位高由高到低依次为处理①=处理②>处理④=处理⑦>处理③>处理⑥>处理⑤,其中处理①、②极显著高于处理④、③、⑥、⑤、⑦,处理②、④、⑦极显著高于处理⑥、⑤;各处理穗长由长到短依次为处理①=处理⑦>处理②>处理⑥>处理③=处理⑤>处理④,其中处理①、⑦较处理③、⑤显著增长,但较处理④极显著增长,处理处理①、②、⑥、⑦间差异不显著;各处理秃尖由长到短依次为处理①>处理②>处理③>处理⑤=处理⑦>处理④>处理⑥;各处理穗粗由粗到细依次为处理③>处理①=处理④=处理⑤=处理⑥=处理⑦>处理②,其中处理③显著粗于处理①、②、④、⑤、⑥、⑦,但处理①、②、④、⑤、⑥、⑦间差异不显著。

2.2.2 玉米产量构成因素。由表3可知,各处理玉米有效株数由高到低依次为处理⑥>处理①>处理⑤>处理③>处理②>处理⑦>处理④,有效穗数由高到低依次为处理⑥=处理②>处理⑤>处理⑦>处理④>处理①>处理③,穗行数由高到低依次为处理②>处理⑦>处理③=处理⑤=处理⑥>处理①=处理④,各处理间有效株数、有效穗数、穗行数差异均不显著;各处理行粒数由高到低依次为处理①>处理⑥>处理⑤>处理⑦>处理②>处理③>处理④,穗粒数由高到低依次为处理①>处理②>处理⑥>处理⑦>处理⑤>处理③>处理④,其中处理④与处理①间穗粒数和行粒数差异极显著。各处理百粒重由高到低依次为处理⑤>处理②=处理⑥=处理⑦>处理④>处理①>处理③,处理③与处理⑤间差异显著。

2.3 不同处理对大豆农艺性状和产量构成因素的影响

从表4可以看出,不同处理大豆穴数由高到低依次为处理⑥>处理③>处理①>处理②>处理⑤>处理④,其中处理⑥与③间差异显著,与处理①、②、⑤、④间差异极显著。不同处理有效株数由高到低依次为处理①>处理②>处理⑤>处理④>处理⑥>处理③,处理间差异均不显著。处理②、①、⑥的每株荚数分别居第1、2、3位,处理间差异不显著;处理①、②与处理④间差异显著,与处理⑤、③间差异极显著;处理⑥与处理④、⑤间差异显著,与处理③间差异极显著。处理⑤、⑥、④的每荚粒数分别居第1、2、3位,处理间差异不显著,均极显著高于处理③、②、①。处理⑥、⑤的每株粒数分别居第1、2 位,处理间差异显著,处理⑥与处理②、①、④、③间差异极显著,处理⑤与处理②、①间差异不显著,与处理④间差异显著,与处理③间差异极显著。不同处理间百粒重由高到低依次为处理⑥>处理②=处理⑤>处理③>处理④>处理①,处理间差异均不显著。