云南省自然保护地现状特征及其体系重构规划策略

作者: 吴亮 王瑛 董草 杨霞 马山俊 曾双贝 谭秀梅

摘要 自然保护地高质量发展需要科学有序开展省域和全国2个层级的自然保护地归并整合及体系规划,以云南省域自然保护地数量、面积及空间分布特征为客观基础,提出体系规划策略“完备制度、科学规划”。对云南省各类各级自然保护地及16个州市自然保护地资源进行数量和空间分布的梳理、归纳分析,从现象到本质凝练特征,提出体系重构规划策略。结果发现:全省11种类型的自然保护地由7个主管部门管理,分布于全省16个州市约377处,面积约55 277 km2,占全省土地面积约14%。各种类型的自然保护地数量、面积差异极大,以林业和住建行政主管部门为管理主体,分级和分级标准不确定。空间分布特征以“哀牢山—无量山”为界限,以西有创建国家公园等大型自然保护地的基础,以东则适合构建自然公园体系。一是以体系思维、系统完整性为重构逻辑。二是“哀牢山—无量山”以西的滇西、滇西南、滇西北是国家公园建设的关键区域。三是“哀牢山—无量山”以东的滇中、滇东、滇东南、滇东北等地则亟待完善自然公园体系。展望由地表覆盖类型、距道路遥远度、人口分布密度、距聚居点遥远度、生物物理自然度等维度识别云南省域最不被打扰的地理空间及客观存在的相对较荒的区域作为省域自然保护地扩容的备选资源。

关键词 自然保护地;国家公园;保护地体系规划;规划策略;云南省

中图分类号 S759.9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)08-0100-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.08.023

Study on the System Reconstruction Planning Strategy of Natural Protected Areas in Yunnan Province

WU Liang1,WANG Ying1,DONG Cao2 et al

(1.Yunnan Arts University, Kunming, Yunnan 650500; 2. College of Arts and Sciences Kunming, Yunnan 650222)

Abstract High-quality development of protected areas requires scientific and orderly integration and system planning of protected areas at provincial and national levels.Based on the characteristics of quantity, area and spatial distribution of natural protected areas in Yunnan Province, the system planning strategy “complete system and scientific planning” is proposed.The quantitative and spatial distribution of natural protected areas at all levels in Yunnan Province and 16 prefectures and cities were sorted out, summarized and analyzed. From the phenomenon to the essence, the characteristics were condensed, and the planning strategy of system reconstruction was proposed. It is found that 11 types of natural protected areas in the province are managed by 7 competent departments, distributed in 16 cities of the province about 377, covering an area of about 55 277 km2, accounting for about 14% of the province’s land area.The number and area of various types of natural protected areas vary greatly, with forestry and housing administrative departments as the main management bodies, and the classification and classification standards are uncertain.

Key words Nature protected area;National parks;System planning;Planning strategy;Yunnan Province

我国以国家公园为主体的自然保护地面积占陆域国土面积比例超过18%,这是“十四五”林业草原保护发展规划纲要中明确到2025年的主要目标指标之一[1]。在“解构与重构”提高管理效率的时代背景下,习近平总书记明确指出建立国家公园体制,要坚持生态保护第一、国家代表性、全民公益性的理念,坚持山水林田湖草是一个生命共同体,对相关自然保护地进行功能重组,理顺管理体制,创新运营机制,建立健全法律保障,强化监督管理,构建以国家公园为代表的自然保护地体系[2]。

云南省素有动物王国和植物王国的美誉,是国家生态文明建设的排头大省,云南省森林覆盖率从1949年初次全国森林资源清查时的28.4%,到最新的第九次全国森林资源清查,中国森林资源报告(2014—2018)云南省森林覆盖率达55.04%[3]。森林是以木本植物为主体的生物群落,是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存、相互制约,并与环境相互影响的生态系统,森林覆盖率的提升在一定程度上说明云南省域国土大环境向好发展。“建立国家公园体制”和“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”的国家战略[4]是重大的系统工程,高质量发展需要通过现状自然保护地资源的调查研究与特征分析,有序开展自然保护地归并整合及省域自然保护地体系规划,建设健全自然保护地体系和单个自然保护地的管理制度,实现自然保护地多目标多功能。截至2022年,云南省共有国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠石漠公园、矿山公园、水利风景区、水产种质资源保护区、水生野生动物保护区11种类型的自然保护地合计370余处,面积约5.5万km2,占全省土地面积约14%。全面调研分析云南省自然保护地现状资源特征,是归并整合以国家公园为主体,以自然保护区为基础,以自然公园为补充的省域自然保护地体系的重要本底调查与评估是力争全省自然保护地面积占比提升至全国平均水平18%,优化其结构的重要基础工作和自然保护地体系规划的前提。

1 研究方法与数据来源

1.1 数据梳理归纳与分析

近年来,云南省林草主管部门、云南省林业调查规划院对全省16个州市各类各级自然保护地的范围面积、所属行政区域、原主管机构、设立批准文件及时间等完成了本底基础调查,研究数据根据云南省林业和草原局发布的《云南省自然保护地年报》[5]、云南省林业调查规划院编著的《云南省以国家公园为主体的自然保护地体系研究》[6],对云南省各类各级自然保护地资源、16个州市自然保护地资源分布进行梳理和归纳分析。因为本底调查工作仍在持续数据完善中,数据视为接近现状事实的不完全统计数据。

1.2 ArcGIS技术数据分析 识别各级各类自然保护地空间分布核密度。

2 云南省各类自然保护地资源及管理特征

2.1 数量特征

2.1.1 各种类型的自然保护地数量、面积差异极大。

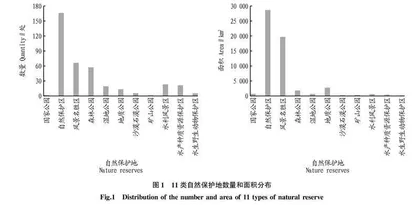

云南省11种自然保护地类型中数量最多、合计面积最大的是自然保护区,全省有166处,合计面积28 650 km2;其次是风景名胜区,全省有66处,合计面积19 676 km2。自然保护地与风景名胜区的数量合计232处,占全省自然保护地总数的61.5%,二者面积合计48 326 km2,占全省自然保护地总面积的87.4%,是名副其实的“两大”类型自然保护地。从数量和面积关系进一步可测算出云南省各级自然保护区和风景名胜区的平均面积也大于森林公园、湿地公园等其他9种类型的自然保护地。其余9类数量合计145处,占总数的38.5%,面积合计6 951 km2,占总面积的12.6%(图1)。从数量和面积结构分析,云南省自然保护地现状是典型的以自然保护区和风景名胜区两大自然保护地为主体,以地质公园、森林公园、湿地公园、沙漠石漠公园、矿山公园、水利风景区、水产种质资源保护区、水生野生动物保护区和国家公园9类自然保护地为补充的不对等、差异极大的二元结构。

2.1.2 以林业和住建行政主管部门为管理主体。

从管理主体来看,全省166处自然保护区面积占自然保护地面积总数量的50%以上,这166处自然保护区原主管机构涉及林业、环保、农业、国土、住建、旅发委、水利共7个省市县的行政主管部门,其中林业部门管理17处国家级自然保护区,以及35处省级、47处州市级、32处县市区级自然保护区,合计131处。其余35处自然保护区分别为环保部门管理10处,农业部门管理14处,国土部门管理4处,住建部门管理3处,旅发委管理1处,水利部门管理3处。林业主管的131处自然保护区数量占比为78.9%,面积合计约2.7万km2,占全省自然保护区总面积的94.0%。从上述自然保护区原归属的行政主管部门来看,以林业主管为主,其他6个部门占比很小。

云南省林业部门管理国家公园、森林公园、湿地公园、沙漠石漠公园这4类自然保护地以及绝大部分自然保护区,合计213处30 034 km2;住建部门管理风景名胜区和3处自然保护区合计69处19 715 km2;国土部门管理的地质公园和矿山公园以及4处自然保护区合计18处 3 055 km2;水利部门管理的水利风景区和3处自然保护区合计26处 600 km2;农业部门管理的水生野生动物保护区和水产种质资源保护区以及14处自然保护区合计40处 465 km2;环保部门管理的10处自然保护地合计1 380 km2;旅发委管理的1处自然保护区28 km2。林业、住建、国土是序列前3的管理部门,从自然保护地的数量和面积分布特征来看是典型的以林业和住建行政主管部门为管理主体(图2)。

2.2 分级或分级标准不确定

云南全省11类自然保护地中有6种类型设置了不同分级,但所分级别数量并不相同,另外5种类型自然保护地未分级,都统称为国家级。全省自然保护区分为国家级、省级、州市级、县市区级4级;森林公园分为国家级、省级和州市/县区级3级;风景名胜区、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区分为国家级和省级2级;沙漠石漠公园、矿山公园、水利风景区、水生野生动物保护区等未分级,称为国家级。

分级或不分级、等级数量、各等级自然保护地数量和面积以及分级标准并不是为了分级而分级,分级是为了强调和明确重要生态系统生态空间或人文景观资源的不同程度保护,分类和分级是为了有效实现差别化科学管理。自然保护地空间交叉重叠,原管理部门的“九龙治水”[7-9],分级或分级标准不确定、不统一,无疑导致管理低效能,也因此在省域自然保护地资源特征分析时对管理部门特征进行分析,以期将自然保护地资源导向有效保护管理与永续利用。

2.3 各类型自然保护地空间分布特征

2.3.1 滇西北三大山系孕育形成云南全省规模最大的自然保护地区域。

6 500万年前,印度板块自南向北与欧亚板块猛烈碰撞,青藏高原被剧烈抬升,并向东西两端释放压力。在东端,其遭到扬子板块的顽强抵抗“短兵相接”之处,大地互相挤压、紧缩,形成大规模的褶皱与断裂。这些褶皱便是今天横断山的雏形,横断七脉呈南北方向延伸,包括伯舒拉岭—高黎贡山、他念他翁山—怒山、宁静山(芒康山)—云岭、沙鲁里山脉、大雪山脉、邛崃山脉、岷山山脉[10]。滇西北的高黎贡山、怒山、云岭三大山脉源自青藏高原横断山系,随着海拔上升,大气层的水汽凝结形成大量降雪,降雪日积月累压实形成冰川,强冷空气和水湿气流被大山阻隔,峡谷间形成了独龙江、怒江、澜沧江和金沙江。滇西北山山水水及其形成多样的气候区域,精彩的三江并流国家级风景名胜区就在这里,全省面积规模最大的两处国家级自然保护区也在这里,分别是面积约4 055 km2森林生态保护类的云南高黎贡山国家级自然保护区和面积约2 821 km2野生动物保护类的云南白马雪山国家级自然保护区。前者主要保护对象为中山湿性常绿阔叶林、季风常绿阔叶林生态系统和羚牛、白眉长臂猿、多种兰科植物等珍稀野生动植物,后者保护对象为滇金丝猴及其栖息的多种冷杉属树种为优势的温寒性针叶林生态系统。