旅游型海岸区域土地利用变化•生态效应及驱动力分析

作者: 余中元 温文柱

摘要 以三亚市海棠区为例,运用ArcGIS和ENVI软件对2002—2022年遥感影像进行处理,探索20年来土地利用变化趋势;计算人均生态足迹和生态承载力,分析土地利用变化产生的生态环境效应。结果表明:海棠区的土地利用状况发生了巨大的变化,其中变化较为显著的是耕地、林地、建设用地;耕地和林地的流向主要是建设用地。这一时期海棠区高速发展,人类活动对土地利用的影响加剧。海棠区土地利用生态效应不宜乐观,海棠区生态足迹与生态承载力供给呈反方向发展趋势,海棠区人口对自然资源的利用已逐渐接近自然生态系统的生态承载力饱和范围。

关键词 旅游型海岸区;土地利用变化;生态效应;驱动力

中图分类号 F301.2 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)10-0089-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.10.020

Analysis of Land Use Change, Ecological Effect and Driving Force in Tourism Coastal Region—Taking Haitang District of Sanya City as an Example

YU Zhong-yuan1,2,WEN Wen-zhu1

(1.School of Geography and Tourism, Huizhou University, Huizhou,Guangdong 516007;2.College of Geography and Environmental Science, Hainan Normal University, Haikou,Hainan 571158)

Abstract Taking Haitang District of Sanya City as an example,ArcGIS and ENVI software were used to process remote sensing images from 2002 to 2022, explore the change trend of land use over the past 20 years,calculate per capita ecological footprint and ecological carrying capacity, and analyze the ecological environmental effects generated by land use changes.The results showed that the land use status in Haitang District had undergone great changes, among which the most significant changes were cultivated land, forest land and construction land.The decrease of cultivated land and forest land was mainly for construction land.The rapid development of Haitang District in this period reflected the intensification of human activities on land use.The ecological effect of land use in Haitang District should not be optimistic.The ecological footprint and ecological carrying capacity supply in Haitang District developed in the opposite direction.The utilization of natural resources by population in Haitang District gradually approached the saturation range of ecological carrying capacity of natural ecosystem.

Key words Tourism coastal region;Land use change;Ecological effects;Driving force

基金项目 国家自然科学基金项目(41961041);广东省驻帮镇扶村农村科技特派员重点派驻项目(KTP20210412);海南省自然科学基金重点项目(ZDYF2016148)。

作者简介 余中元(1969—), 男, 四川广安人,教授,博士,从事土地利用与生态经济、旅游规划与资源利用研究。

收稿日期 2023-06-25

经济全球化、新型城市化以及对土地的过度利用,使得区域土地景观的结构、功能都受到一定程度的破坏,导致严重的生态环境问题,比如水土流失、空气污染、生物群落失衡以及自然灾害的频繁发生[1-3]。自十八大以来,我国加强国土资源的有效管理,实施节约、合理、有序的开发政策,努力实现绿色、有序、可持续的国土空间开发,促进经济社会的健康增长[4]。

海岸带是陆地和海洋的过渡地带,是人类活动和自然环境之间的重要界面,是海洋生态系统重要的栖息地和繁殖地。随着市场经济的繁荣和人们收入的提高,居民旅游消费需求和消费能力增强。旅游开发等人类活动引起的土地利用改变对海岸生态环境造成重要影响。旅游产业的快速发展和过快的城镇化,给海岸生态环境带来了潜在的威胁。海滩沙滩清理、海洋开发、滨海城市扩展等一定程度上破坏了原有的生态环境。大量游客的涌入和游艇、潜水、浮潜等活动,可能破坏海洋的生态平衡,给海洋动植物带来很大的损害和威胁,引发潜在的生态灾难。此外,旅游业发展还会带来垃圾量的增加、水体的污染和噪音等问题。随着城市化的加速和人们海滨旅游的增加,海岸带面临的环境挑战不断增多。

旅游行业急需建立旅游用地生态效应评估和监管制度[5-6]。开展土地利用景观格局演变及预测研究,研究海岸生态效应和生态环境变化的机理、特点和规律,对于保护海洋生态系统、减轻环境破坏、提升生态旅游价值、对区域土地合理开发保护、提高社会发展的可持续均具有重要意义。该研究以旅游型海岸区三亚市海棠区为例,研究区景区土地利用变化趋势、通过计算生态足迹和生态承载分析土地利用变化产生的生态环境效应,为政府制定合理的管理政策和合理利用方案提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

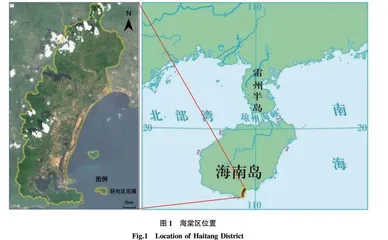

三亚市海棠区位于我国海南省南部,地理位置为109°52′30″~110°18′00″E、18°12′30″~18°37′30″N,东南临琼海,西接三亚市崖州区和天涯区,北邻乐东黎族自治县,南濒南海(图1)。海棠区总面积为166 km2,其中陆地面积为38.13 km2,水域面积为127.87 km2,海岸线长达54.6 km。海棠区地质基底主要由古生代基岩和新生代沉积岩构成的,属于海岛型火山岩山地和沿海平原地貌。

1.2 数据来源 该研究所需的遥感数据及土地利用数据遥感数据来源于中国地理监测云平台,由中国科学院提供,包含海棠区2002年9月21日的Landsat7卫星影像、2012年12月27日的Landsat7卫星影像、2022年4月26日的Landsat8卫星影像。生态足迹和环境承载力数据源选自2002、2012、2022年《三亚市统计年鉴》,其中包括耕地(谷类、豆类、薯类、油料等)、林地(原始林、次生林和人工林等)、草地(猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、奶类、禽蛋等用地)、水域(河流、湖泊、水库)、建设用地(居民区、商业区、行政机构、休闲设施等)。

1.3 研究方法 该研究定性和定量分析海棠区生态足迹与生态承载力供给的现状与发展趋势,为管理者制定合理的管理政策和土地利用方案提供科学依据。具体策略:构建土地利用变化模型方法和合适的指标体系;进行土地利用类型变化分析和空间转移分析,探索土地利用变化趋势;计算人均生态足迹和生态承载力,分析土地利用变化产生的生态环境效应;提出土地利用及生态效应优化的措施(图2)。

1.3.1 土地利用变化分析。

运用ArcGIS和ENVI软件对遥感影像进行处理,根据遥感解译结果,对土地利用数据进行采集、处理、空间综合分析。将不同时期的三亚市海棠区海岸带土地利用分类栅格图像按照国家标准的土地利用分类进行矢量提取、输出,并运用ArcMap对所选地物信息进行重分类、修整等,获得2002、2012、2022年的土地利用分类专题图。统计2002、2012和 2022年三亚市海棠区土地利用分类专题图面积信息,运用ArcGIS软件进行土地利用情况分析。对土地利用现状进行统计分析,了解该地的土地使用情况。

1.3.2 生态效应评价。

生态足迹是衡量生态效应的一种方法,最早由加拿大人威廉·里斯特·理查德森(William Rees)和马思·麦克斯·温厄姆(Mathis Wackernagel)于1992年提出并完善,又称为生态占用、生态痕迹、生态脚印。已被广泛应用于生态学、环境经济学、社会学等领域,成为评估和促进生态可持续发展的重要方法[7]。

生态足迹的基本思想是将人类生态足迹与生态承载力转化为可以共同比较的土地面积,通过比较二者的差值来分析人类对生态环境的利用情况[8]。计算给定人口和经济条件下,通过将个人消耗的资源以及吸纳人类所排放的废物折合成全球统一的具有生产力的地域面积,来计算区域生态的供给与需求差值,即生态赤字或生态盈余,以测度不同区域内人类活动对生态环境现状的影响[9]。

生态足迹计算公式如下:

EF=N×ef=N×(rj×aj)(1)

式中:EF为总的生态足迹;N为总人口数;ef为人均生态足迹;rj为均衡因子;aj为人均拥有生物生产性土地面积。

生态承载力计算公式如下:

EC=N×ec=N×(aj×rj×yj)(2)

式中:EC为总的生态承载力;N为总人口数;ec为人均生态承载力;aj为人均拥有生物生产性土地面积;rj为均衡因子;yj为产量因子。

生态赤字(ED)计算公式如下:

ED=EF-EC(3)

若ED>0,则表示生态赤字,若ED<0,则表示生态盈余。为方便计算,用人均数值来计算生态赤字或生态盈余的情况。

在计算生态足迹时,根据海棠区海岸带生物生产性特点,土地面积计算选择考虑5种土地利用的类型,分别是耕地、林地、草地、水域和建设用地。为了将这5种具有不同生物生产力的土地面积转化为可加总的具有比较性的土地面积,需要对各生物生产性土地面积乘以均衡因子[10-11]。某类生物生产性土地面积的均衡因子等于全球该类生物生产性土地面积的平均生态生产力除以全球所有生物生产性土地面积的平均生态生产力。考虑到各市(县)商品和资源的流通与交易量难以统计以及生态系统的完整性,该研究选用海南省产量因子来计算三亚市海棠区的生态承载力。海南省产量因子可以根据全国产品平均产量与海南省平均产量之间的比值确定[12-13]。

2 结果与分析

2.1 三亚市海棠区的土地利用变化

2.1.1 土地利用类型变化。

从图3和表1可以看出,2002—2012年用地类型主要是林地和耕地,草地、水域和建设用地面积占比较小。草地面积近20年有大幅减少,2022年较2002年减少1.93 km2,减少了31.54%。水域面积波动幅度较大,2002—2012年增加2.49 km2;2012—2022年减少了0.77 km2。建设用地面积不断增长,2002—2012年增加1.43 km2;2012—2022年又增加14.27 km2,2022年较2002年增加了266.10%。耕地面积基本呈减少趋势,2002—2012年减少1.45 km2,2012—2022年又减少了4.65 km2。