基于能值分析的湖北省稻虾综合种养环境影响空间差异研究

作者: 史航 苗新宇 刘海超 张晨扬 朱利群

摘要 基于湖北监利县、公安县、潜江市、洪湖市、石首市5个县(市)的实地调研数据,构建能量流动模型,并运用能值分析方法,计算5个县(市)稻虾综合种养系统的能值投入产出情况以及相关指标,揭示稻虾综合种养系统环境影响的空间差异。结果表明,从整体上看,5个县(市)的稻虾综合种养活动尚未对环境造成显著压力,显示出良好的生态效益。但内部存在明显的空间差异,东南部地区如监利、洪湖等依赖自然资源较多,可持续发展指数较高;西北部地区如潜江等则呈现出高投入高产出的特点,环境负载率相对较高。

关键词 稻虾综合种养;能值分析;空间差异;环境影响;可持续

中图分类号 X171.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)11-0060-08

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.11.013

Study on the Spatial Difference of Environmental Effect of Rice-crayfish Rotation System in Hubei Province Based on Emergy Analysis

SHI Hang1,2,MIAO Xin-yu3,LIU Hai-chao3 et al

(1.College of Agriculture,Nanjing Agricultural University,Nanjing,Jiangsu 210095;2.Regional Agricultural Research Institute of Nanjing Agricultural University,Nanjing,Jiangsu 210095;3.College of Humanities and Social Development,Nanjing Agricultural University,Nanjing,Jiangsu 210095)

Abstract Based on field research data from five counties (cities) in Hubei Province,including Jianli County,Gong’an County,Qianjiang City,Honghu City and Shishou City,an energy flow model was constructed.Using energy analysis methods,the energy input-output situation and related indicators of the rice-crayfish rotation system in the five counties (cities) were calculated,revealing the spatial differences in the environmental effect of the rice-crayfish rotation system.The results showed that overall,the rice-crayfish rotation system in the five counties (cities) had not caused significant pressure on the environment,demonstrating good ecological benefits.However,there were obvious spatial differences within the region.Southeast regions such as Jianli and Honghu relied more on natural resources and had a higher sustainable development index; Northwest regions such as Qianjiang exhibited high input and output,with relatively high environmental load rates.

Key words Rice-crayfish rotation system;Emergy analysis;Spatial difference;Environmental effect;Sustainability

作者简介 史航(1994—),女,江苏徐州人,博士研究生,研究方向:区域农业发展、农田生态。*通信作者,教授,博士,博士生导师,从事耕作制度、区域农业发展研究。

收稿日期 2023-06-05

稻虾综合种养模式是利用小型生态系统中的立体空间和物种多样性,充分利用稻田的光、水、热及生物资源,提升稻田生态效益和经济效益的一种高效种养模式[1]。至2021年,我国稻虾种养面积达140万hm2,养殖产量达220万t,涉及23个省(市)。其中湖北省气候温暖湿润,光照充足,水资源丰富,稻虾养殖面积和养殖产量均居全国首位。2021年,湖北省稻虾种养面积约50.306万hm2,克氏原螯虾产量达107.36万t,分别占全国稻虾种养总面积的36%和总产量的49%[2],主要分布在监利、公安、潜江、洪湖、石首。稻虾综合种养产业的快速发展给当地经济和农民收入带来了显著的贡献,也引发了对于环境问题的关注。目前,学界认为稻虾共作模式对生态环境的影响总体呈积极态势[3],随着湖北省稻虾综合种养产业的快速发展,越来越多人开始关注稻田综合种养对环境产生的影响。

稻虾综合种养对环境具有“双刃性”,其中积极影响主要表现为该种养模式利于减肥减药、减少温室气体排放、提升土壤肥力、有效防控病虫草害等[4]。对环境的消极影响分为多个方面,从水体来看,由于克氏原螯虾的养殖会投入大量的饲料,产生动物粪便[5],从而增加水体富营养化的风险,且可能增加水资源消耗[6],对水体环境的影响程度比中稻单作模式更大[7];在稻田综合种养初期,田间工程会对水体中的微生物群落产生破坏作用[8]。从土壤来看,稻虾综合种养加剧了土壤次生潜育化风险,同时不合理的养殖也造成土壤退化等问题[6]。从田间碳排放来看,稻虾综合种养农资物料投入的增加显著提高了稻田间接碳排放[9]。从宏观环境影响来看,陶玲等[10]通过对江汉平原的稻虾轮作面源污染进行定量评估,指出当前的稻虾轮作模式虽然存在一定面源污染风险,但仍具有可持续发展竞争优势。此外,在稻虾综合种养发展过程中,由于种养技术不规范、重虾轻稻思想、农资的过量投入等原因,导致农田环境压力增大。例如,在生产中大量投放不合标准要求的物料,失去了稻虾互利共生、良性循环、绿色生态的本色[11]。一些地区延续传统粗放的生产模式,肥料、病害治理和劳动的过量投入阻碍了稻虾共作土地利用的生态经济效果的提高[12]。

从空间研究来看,目前稻虾综合种养的空间布局研究多集中于湖北地区。刘小东[3]研究表明,湖北潜江市生态环境变化主要呈波动式优化格局,总体生态环境趋近于稳定,且呈不断优化趋势。Wei等[13]通过地理学方法对湖北潜江地区稻虾综合种养农田演变规律进行空间推演,发现稻虾种养田由西南向东北地区扩张,且单一养殖规模逐年扩大。胡康[14]设置5组试验,对湖北省荆门、监利、浠水3地进行温室气体排放特征研究,提出江汉平原地区更适宜规模化宽沟生产模式。可见,目前对于稻虾综合种养生态环境的空间研究以试验点居多,宏观空间研究多以地理学为基础研究农田空间演变特征,从区域上分析稻虾综合种养生态环境特征研究尚不充足。

综上可知,稻虾综合种养对环境存在一定的风险与压力,如何优化生产空间布局、进行资源优化配置将成为进一步的研究内容。目前宏观上以环境生态视角的整体研究较多,对环境空间分异规律的研究较少;以地理学视角及试验组对照方法的空间点位分析较多,县域为单位的研究较少。因此该研究选择湖北省稻虾分布较为集中的5个县(市)作为调查区域,通过野外调查对收集到的数据进行统计分析,梳理湖北5个县(市)稻虾综合种养系统的能量流,并使用能值分析等方法计算能值评价指标,对研究区域内稻田综合种养环境空间规律进行探究,为江汉平原地区稻虾综合种养产业高质量发展提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究区域概况 江汉平原位于我国湖北省中南部,近年来以湖北潜江、监利等为首的区域大力发展虾稻特色产业,克氏原螯虾养殖面积和产量快速增加。2021年在我国有克氏原螯虾养殖产量报告的23个省份中,湖北省养殖产量达到107.4万t,位居全国第一。从县域角度来看,全国范围内克氏原螯虾养殖产量超过2.0万t的县(市、区)共有34个,其中湖北省独占鳌头,共有12个县(市、区)位列这一高产榜单之中。其中湖北监利县养殖产量达16.0万t,洪湖市养殖产量达13.1万t,潜江市养殖产量达12.0万t,包揽县域养殖产量排名前3位。湖北公安、石首也均位列前10,养殖产量分别达到6.2万、4.7万t[15]。

研究区域内以稻虾轮作为主要种养模式。每年水稻收割后投放虾苗,次年3—5月进行捕捞,5月底整田、插秧,8—9月收割水稻,即 “一季稻一季虾”。

1.2 数据来源 该研究选取湖北省稻虾综合种养的重点区域——监利县、洪湖市、潜江市、公安县、石首市这5个县(市)为研究范围。为了深入探究稻虾综合种养系统对环境的影响,该研究根据稻虾综合种养系统的物质流动模型设计了相关指标的调查问卷。通过实地调查,收集了大量基础信息,包括农户的年龄、组织化程度等,并详细记录了当地农资投入数据,如种子、虾苗、农药、肥料、饲料、人工、机械、电力、柴油等,最终获得监利县、洪湖市、潜江市、公安县、石首市共402份有效问卷。结合历年统计数据,该研究对这些问卷数据进行了深入分析,揭示稻虾综合种养对环境的具体影响。

1.3 研究方法

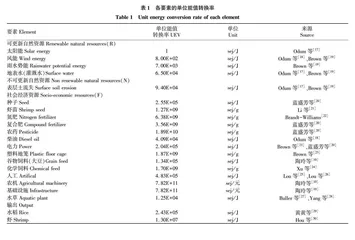

1.3.1 能值分析法。能值分析法是美国著名生态学家奥达姆在20世纪80年代创立的一种新的系统分析理论和方法。该方法通过引入能值的新概念,成功地将自然资源环境与社会经济活动联系起来,成为生态系统和社会系统定量分析的重要方法[16]。这种方法的核心是引入了“能值”这一单位,是一种用于衡量能量转换和利用效率的单位,通常使用太阳能值转换率将各项物质、资金和能量以太阳能的形式来表示。各要素的单位能值转换率(UEV)如表1所示。能值分析法也可以用于生态系统的稳定性和可持续性的研究,通过比较不同生态系统的贡献来评估它们的相对稳定性和可持续性,以及对自然和人类干扰的反应。能值的计算公式:能值=能量(质量)×能值转换率。

稻虾共作系统是典型的生态经济效益共作系统,如果只从生态或经济中的一方面对稻虾共作系统进行分析显然是片面的,不能全面揭示稻虾共作系统的优劣。利用能值分析法对稻虾共作系统进行分析,可以更全面地评价系统,进一步推进研究。根据图1所示,在稻虾综合种养系统中,克氏原螯虾是主要的生产者,土壤是主要的储存库;系统可更新自然资源输入包括太阳能、风能、雨水势能和地表水(农田灌溉水);不可更新自然资源输入为表土层流失;社会经济资源输入包括种子、虾苗、肥料、农药、柴油、电力、塑料地笼、饲料、水草、人工、农机、基础设施等;系统输出为水稻和克氏原螯虾。此外,在系统中还田的秸秆和克氏原螯虾的粪便均视为系统内部能流,因此不纳入能值计算[31]。

1.3.2 稻虾共作系统环境评价指标。对于社会经济系统的评价一般从经济效益、社会效益、生态效益3个方面展开研究,基于稻虾共作系统的特征和生产情况,该研究选取了能值自给率(ESR)、能值投资率(EIR)、能值产出率(EYR)、环境负载率(ELR)、能值可持续发展指数(ESI)5个指标,分别从稻虾共作系统的产出效益、稻虾共作系统中人类行为对于环境的影响和稻虾共作系统的可持续发展程度对稻虾共作系统进行评价。

1.3.2.1 能值自给率(ESR)。能值自给率是指系统能够自主生产能值占总输入能值的比例,用以评价系统对自然资源的依赖程度。一般情况下,能值自给率越高,说明该系统对自然资源的依赖程度越高。在稻虾共作系统中,能值自给率越高,说明该地区的稻虾共作系统投入的能值占比较高。通常用可更新自然资源能值和不可更新自然资源能值的总和与总投入能值的比值表示:

ESR=(R+N)/U

其中:R为可更新自然资源能值;N为不可更新自然资源能值;U为自然资源能值与社会经济资源能值的总和。

1.3.2.2 能值投资率(EIR)。能值投资率是评价能源和环境投资回报的指标,是社会经济资源总和与自然生态资源总和的比值。它是指每投入一单位的能值所产生的能源或环境效益的价值。在稻虾共作系统中,能值投资率越高,说明该地区的稻虾生产更现代化,对环境的依赖程度更小[32]。具体公式如下: