数字金融发展对农民可持续性增收的影响机制

作者: 方梦雪 余家凤

摘要 基于2011—2021年湖北省13个市(州)的面板数据,构建固定效应模型和中介效应模型,实证分析湖北省数字金融对农民可持续性增收影响机制。结果表明:湖北省发展数字金融能提高农民收入水平、改善农民收入结构,可以显著地促进农民可持续性增收,且对低收入水平、低收入可持续性的农民效果更佳;地区经济增长对湖北省数字金融提高农民收入水平、使农民收入增加具有可持续性均存在部分中介效应,其值分别为39.69%和40.96%。此外,推进城镇化建设对农民可持续性增收也有显著的促进作用。

关键词 数字金融发展;农民可持续性增收;固定效应模型;中介效应

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)11-0205-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.11.044

The Impact Mechanism of Digital Finance Development on Sustainable Income Increase of Farmers: An Empirical Analysis Based on Hubei Province Data

FANG Meng-xue,YU Jia-feng

(School of Economics and Management, Changjiang University, Jingzhou, Hubei 434023 )

Abstract Based on the panel data of 13 cities (prefecture) in Hubei Province from 2011 to 2021, this paper builds a fixed effect model and an intermediary effect model, and empirically analyzes the mechanism of digital finance in Hubei Province on the sustainable income growth of farmers. Research shows that the development of digital finance in Hubei Province can improve farmers’ income level, improve farmers’ income structure, significantly promote farmers’ sustainable income, and have a better effect on low-income and low-income sustainable farmers;regional economic growth can improve farmers’ income level and enable farmers’ income for digital finance in Hubei Province. There are some intermediary effects on the sustainability of the increase, with values of 39.69% and 40.96% respectively. In addition, promoting urbanization also plays a significant role in increasing the sustainable income of farmers.

Key words Digital financial development;Sustainable income increase of farmers;Fixed effect model;Intermediary effect

基金项目 长江大学社会科学基金资助项目(2019sz06)。

作者简介 方梦雪(1996—),女,湖北襄阳人,硕士研究生,研究方向:农业经济。*通信作者,教授,从事宏观经济理论与政策研究。

收稿日期 2023-10-21

我国是农业大国,有农村地域辽阔、人口众多且经济基础普遍比较薄弱的特点。农业、农村、农民问题是关系到国家和民生的根本性问题,归根到底,增加农民收入是关键。从2004年开始,中共中央颁布了一系列以“三农”为工作重点的中央一号文件,根本出发点和最终目标是提高农民收入水平,最大目标是实现农村居民收入的稳定增长。2023年中央一号文件中再次强调坚持不懈把解决好“三农”问题作为首要任务,全社会鼎立促进乡村振兴全面发展,始终坚持优先发展农业农村、加快农业农村现代化步伐、拓宽农民增收致富渠道、促进农民就业增收,推进数字社会建设新征程,大力发展普惠金融及数字经济的融合,进而推动数字金融助力经济高质量发展。

湖北省是我国的农业大省,从事农业生产经营活动的人较多,收入渠道较少,因而金融资源是影响农民收入的关键因素,但农村居民由于城乡二元结构限制的因素却长期被金融排斥,传统金融“嫌贫爱富”的特性使资金最终流向盈利预期最强的区域和人群,阻碍农村居民从金融服务中获利。而数字金融以成本低廉、服务效率高、便捷等优势从扩大金融供给侧出发,让农村居民等“长尾群体”也可以拥有更多的融资渠道,打破了农民被金融排斥的困境,有助于提高其市场参与能力,使农民能从事其他生产经营活动,进而促进农民可持续增收。故而研究湖北省数字金融对农民可持续增收极具现实意义。

1 文献综述与研究假说

促进农民收入可持续增加是实施乡村振兴战略重点关注的问题。学者们主要聚焦于数字金融对居民消费[1-3]、收敛城乡收入差距[4-5]、减缓贫困[6-7]等方面的研究,鲜有学者探析数字金融对农民可持续性增收方面的影响机制。为补充这一领域,该研究从以下两方面对相关文献进行回顾。

首先是关于数字金融增收减贫效应方面。周利等[8]认为数字技术的高速发展能够降低因信息不对称导致的金融服务供给成本和使用成本,完善金融市场信用体系,通过打破信息围墙,促进金融市场的包容性发展,让金融服务能够惠及以前被正规传统金融体系排斥在外的人群,进而降低贫困、均衡城乡收入。刘锦怡等[9]从互联网“泛在性”视角出发,将互联网保险、互联网信贷发展与传统金融融合实现金融数字化发展,大大降低了金融服务成本,提高了农民获得金融的可得性,进而直接缓解农村贫困问题。刘魏等[10]认为数字金融技术可以加速正规信贷审批流程、降低手续费用及时间成本,避免陷入非正规信贷的高利贷陷阱,促进人力资本积累进而改善农民相对贫困。孙继国等[11]表明数字金融发展能够有效地推进扶贫工作,我国经济处于快速发展阶段,但仍然表现出明显的区域差异性——中西部地区相对于东部地区更加贫困,金融服务体系更不健全,数字金融的发展打破了地域局限及信息闭塞壁垒,其特有的开放性、无边界性特征使西部和中部地区居民也可以享受低门槛的融资手段,数字金融对中西部地区居民的减贫效果比东部地区更强。王修华等[12]发现我国经济发展呈现明显的群体异质性且存在不平衡、不充分的金融发展现象,对于自身经济条件较差、需要数字金融满足生存、发展型需求、地处具有经济局限性的偏远恶劣地区贫困户而言,难以摆脱“工具排斥”“地域排斥”及“知识排斥”的鸿沟,使得资本积累缓慢、金融服务效率低,进而导致数字金融对其家庭收入的影响“极其微小”,而数字金融对非贫困户却有较大的马太效应,相较于贫困户,减贫增收效果明显;梁双陆等[13]收集了2011—2015年我国省级面板数据,分析得出数字金融对收敛城乡收入效果显著,且存在双重门槛,当其跨越第二个门槛值13.8后,数字金融对缩小城乡收入差距的作用效果最佳。陈慧卿等[14]认为数字金融增收减贫效果显著,且增收效果具有区域异质性特征,其对我国东中西部各地区的增收效果呈现“中东西依次减弱”的局面。报告显示,2017—2020年全国县域数字金融服务广度已经提高了8倍以上,金融数字化发展迅速,在一定程度上打破了空间壁垒,金融服务渗透到金融抑制群体,促进农民增收。为此,提出以下假设。

H1:数字金融的发展可以直接促进农民可持续性增收。

其次是关于数字金融可持续性增收的作用机制方面。姚凤阁等[15]将其分为直接效应和间接效应。前者直接受益于长尾效应,后者则把经济增长和收入分配作为中介变量,通过促进经济增长和收入分配来服务“长尾市场”,进而促进增收减贫。徐莹等[16]认为数字金融凭借数字技术自身便捷、高效、全面等特点打破了信息壁垒,有效增加普惠金融渗透率及覆盖面,降低传统金融参与门槛,从而缓解农民被金融排斥的问题。而经济增长的“涓滴效应”最终惠及收入低的农户群体,从而促进低收入农户增收,有效缓解农户间收入差距,并且数字金融指数的细分维度也均能促进农民收入增加,缓解农户间收入差距。龚沁宜等[17]以我国西部地区12个省市的面板数据为样本建立PSTR模型进行实证研究,认为数字金融对农民增收减贫效应的门槛变量为经济发展水平,门槛特征值为3.501 2万元,其跨过门限值后,数字金融的减贫效果依然显著,但效果随经济发展程度的提高而减弱。董晓林等[18]利用中国家庭金融调查2017年微观调查数据,建立测度农户多维相对贫困指标评价体系,通过中介效应模型实证研究发现数字金融能够改善收入分配,为提供农户信贷资金,使农户拥有足够的启动资金敢于创业。杨伟明等[19]认为数字金融可以显著促进居民增收,且数字金融可以通过促进经济增长和支持创业行为的途径来间接提高居民收入,减缓相对贫困。因此,数字金融能够通过地区经济增长来间接减缓贫困。为此,提出以下假设。

H2:地区经济增长在数字金融促进农民可持续增收过程中具有明显的中介作用。

综上可知,现有研究主要是以全国范围或者大片的贫困区域为样本来研究收入增长,基于市级层面的研究较少,得出的结论和建议对于湖北省这种省域范围可能并不适用。该研究选取湖北省及其市(州)为研究样本,在既有基础上,进一步探究其对收入增长的可持续性方面的影响,可以拓宽研究领域、丰富相关的市级层面的研究;其次,关于地区经济增长和湖北省农民可持续增收的关系比较模糊,地区经济增长是否可以作为数字金融促进农民可持续增收的中介变量并不清晰。因此,该研究对地区经济增长的中介效应进行实证检验,并深入研究数字金融能否促进农民可持续增收,拟对该领域的研究作出一定的边际贡献。

2 研究设计

2.1 变量的选择与数据来源

被解释变量:农民可持续性增收。此变量可以借鉴马妍[20]的研究,以农民收入水平、农民收入的可持续性来衡量。其中,农民收入水平(FIL),以农村居民人均可支配收入对数化来衡量;农民收入的可持续性(FIS),借鉴郭劲光等[21]的测度方法,以农民收入结构的对数化(即农村居民人均经营性和人均工资性收入之和的对数化)来衡量。

核心解释变量:数字金融发展水平(DIFI)。该研究借鉴王修华等[12]的测度方法,直接以蚂蚁金服集团研究院和北京大学数字金融研究组编制的“数字普惠金融指数”[22]来衡量,具有一定的权威性与科学性。

控制变量:为了尽可能减少遗漏变量对估计结果产生内生性偏误影响,该研究将4个可能的潜在遗漏变量作为控制变量加入模型中。①农业发展水平(AD),以农业总产值指数对数化来衡量。②城镇化率(UR),以城镇常住人口与该地区常住总人口比值来衡量。③产业结构(IS),以第一产业增加值占地区生产总值的比重来衡量。④财政支出水平(FER),以一般公共预算与GDP比值来衡量。

中介变量:以地区经济增长(PGDP)来表示,以各市(州)人均国内生产总值的对数化来衡量。

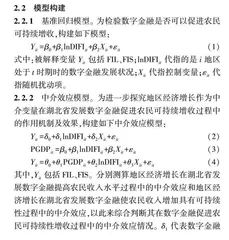

该研究选取湖北省2011—2021年13个市(州)级面板数据。其主要来源于2011—2021年《湖北统计年鉴》及13个市(州)统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报、海关数据、EPS数据库及北京大学数字普惠金融指数。