安宁河流域垦造水田潜力分析与关键技术探索

作者: 秦刚 赵涛 李明睿

摘要 安宁河流域拥有四川第二大平原,资源禀赋优越,光热资源富集,具备建设新时代更高水平“天府粮仓”的先天优势。以安宁河流域为例,开展垦造水田潜力测算分析和关键技术研究,为科学安排实施垦造水田项目提供决策参考,对牢牢守住四川省耕地保护红线,保障四川省粮食安全,推进安宁河流域高质量发展具有重要意义。

关键词 垦造水田;潜力分析;关键技术;安宁河流域

中图分类号 F 205 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)12-0201-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.12.042

Analysis on the Potentials and Key Techniques of Reclamation for Paddy Fields in An’ning River Basin

QIN Gang, ZHAO Tao, LI Ming-rui

(Center of Official Land Acquisition and Restoration in Sichuan Province, Chengdu,Sichuan 610041)

Abstract The An’ning River Basin has the second largest plain in Sichuan Province, with superior resource endowments and abundant solar and thermal resources, possessing the innate advantage of building a higher-level “Tianfu Granary” in the new era.Taking the An’ning River Basin as an example, this paper carries out the calculation and analysis of reclamation potentials as well as researches into the key techniques, providing reference for the scientific arrangement and implementation of reclamation projects for paddy fields. It is of great significance to the firm safeguarding of the red line of farmland protection in Sichuan Province, the ensuring of food security of Sichuan Province, and the promotion of the high-quality development of the An’ning River Basin.

Key words Reclamation for paddy fields;Analysis on the potentials;Key techniques;An’ning River Basin

作者简介 秦刚(1980—),男,山东日照人,硕士,高级工程师,从事耕地保护和土地整治管理与研究。

收稿日期 2023-08-14

耕地保护是“国之大者”。随着经济社会高质量发展刚性用地需求,四川省面临着耕地后备资源不足、区域发展不平衡、水田整理资源短缺等问题,急需拓宽补充水田途径,为该省经济稳增长项目用地储备充足的新增耕地指标尤其是水田指标。

安宁河流域地处四川省的西南部、攀西经济区的中部,拥有四川省第二大平原,是川西南粮食主产区和西部农业发展重点基地。2022年7月,中共四川省委、四川省人民政府印发《安宁河流域高质量发展规划(2022—2030年)》,对推动安宁河流域高质量发展作出科学规划安排。垦造水田是落实最严格的耕地占补平衡制度的“占优补优、占水田补水田”的重要举措。当前,垦造水田在四川才起步不久,立足安

宁河流域,深入分析垦造水田潜力,并提出实施关键技术,对

更好地推进垦造水田项目实施,在新时代全力打造更高水平的“天府粮仓”十分必要。

1 安宁河流域耕地资源概况

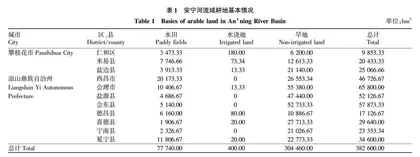

安宁河流域涉及攀枝花市仁和区、米易县、盐边县,凉山彝族自治州西昌市、会理市、盐源县、会东县、德昌县、喜德县、宁南县、冕宁县共11个县(市、区)。根据2021年国土变更调查数据成果,安宁河流域11个县(市、区)内耕地面积382 600.00 hm2,占全省耕地面积的7.36%,其中水田面积77 740.00 hm2,占区域耕地面积20.32%;水浇地面积400.00 hm2,占区域耕地面积0.10%;旱地面积304 460.00 hm2,占区域耕地面积79.58%。区域内耕地质量有待提升,中低产田占比高达60%以上,耕地质量等别平均为9.93等,低于全省平均水平9.24等。安宁河流域耕地基本情况见表1。

2 垦造水田潜力分析

2.1 构建评价指标体系

依据《四川省耕地后备资源调查评价技术方案》,结合最新部省相关文件要求,采取“限制性因子”评价法,选取生态条件、海拔高程、地形坡度、年降水量和灌溉条件、土壤质地、土壤重金属污染状况[1-2]、土层厚度、连片规模、二调地类、是否稳定耕地、已实施土地整治项目共11项指标构建评价指标体系(表2),对区域内旱地和水浇地垦造水田潜力进行评价分析。

在现状旱地、水浇地底图上逐图斑标注生态条件、海拔高程、地形坡度、年降水量和灌溉条件、土壤质地、土壤重金属污染状况、土层厚度、连片规模[1-2]。采用“限制性因子”评价法(评价指标中任意一项不宜垦造的情形为限制因素,若所涉图斑指标涉及其中任意一项的,则该图斑整体评价为不宜垦造),对图斑逐项开展适宜性评价[3]。若图斑指标数据均符合适宜垦造水田条件的,则该图斑评价为初步垦造水田资源,在初步垦造水田资源基础上依次扣除二调为水田、不稳定耕地、已实施土地整治项目,得到垦造水田潜力资源。

2.2 评价结果

评价后,区域内适宜进行旱地和水浇地垦造水田潜力为38 620.00 hm2,其中:攀枝花6 926.67 hm2、凉山彝族自治州31 693.33 hm2。潜力较高区域主要分布在会理市、会东县、盐边县、盐源县。垦造水田潜力评价结果见表3。

3 垦造水田关键技术

3.1 土地平整工程

土地平整工程主要包括田面平整、田形调整、田埂及田坎砌筑、土壤改良培肥等内容。

3.1.1 田面平整。

田面平整要遵循“挖高填低、大弯就势、小弯取直、分段求平”的原则,做到运距最短、工效最高、就近挖填平衡[4]。田面平整前应开展表土剥离和采取表土保护措施。田面平整后,田块内各方向相对高差应当控制在±3 cm以内;平整后的田面基层需具备一定的防渗保水性能,能够保障田块蓄水能力高于72 h。水田建成后需进行灌水试验,一次性灌水后田面保持不落干(即蓄水能力)的时间不应低于72 h。田块蓄水能力低于72 h,需构建犁底层,进行防渗处理,处理后厚度不小于10 cm。平整后田面高程应低于灌溉水位,高于排水水位。平整后平原(平坝)区有机质含量应≥2.0%,耕作层厚度应≥25 cm,有效土层厚度应≥60 cm;丘陵区、山地区有机质含量应≥1.5%,耕层厚度应≥20 cm,有效土层厚度应≥50 cm。土壤容重1.0~1.4 g/cm3。土壤pH应保持在 5.5~8.0。

3.1.2 田形调整。

平原(平坝)区(地面坡度<6°)以修建水平条田(方田)为主,丘陵区、山地区(地面坡度6°~15°)以修建水平梯田为主。平原(平坝)区条田宽度应考虑机械作业需求和地形地貌的限制,田面宽度要适合于大中型机械化作业和田间的操作管理;丘陵区、山地区修筑梯田田面长边宜平行于等高线方向布置,田面宽度有利于中小型机械化作业和田间的操作管理。平原(平坝)区田块长度宜为100~500 m,宽度宜为20~200 m;丘陵区田块长度宜为50~400 m,宽度宜为10~100 m;山地区田块长度宜为20~200 m,宽度宜为10~100 m。

3.1.3 田埂及田坎砌筑。

垦造水田田埂修筑时,应进行防渗处理,以满足田面保水性能,田埂高出田面30~50 cm、埂顶宽15~30 cm为宜,内外坡比宜为1∶0.3~1∶0.5。垦造水田田坎应具备一定的刚度、强度及稳定性,确保农田建成后使用期间不出现垮塌,土质田坎的高度一般不超过2 m,石坎高度一般低于3 m。黏性土质区域宜采用土质田坎,高度不宜超过2 m[5],需进行分层碾压,分层厚度为40~50 cm,压实度为85%左右。壤土或砂土区域新开挖田坎高度不宜超过1.5 m,土壤防渗及稳定能力不足时需进行防渗及稳定性处理。

3.1.4 土壤改良培肥。

土壤质地改良主要措施有结构改造和地力提升两类措施[6],地力提升为不同质地土壤改良的公共措施。耕作层为黏质土壤时,为防止田块板结,应采取掺砂改造,掺砂量视其黏性程度而定,掺混后近似壤土质地即可。同时黏质土底层的通气性和透水性很差,在项目实施过程中应适当深刨和深耕,增加土层的孔隙度。耕作层为砂质土壤时,为降低土壤的松散程度和透气性,可适当掺入黏土或塘泥,提高耕作层保水保肥的能力。平整后表土层过于紧实的,需深翻深松,深翻厚度为20~25 cm,促进土壤熟化。酸化土壤治理时,应根据土壤酸化的程度,施用生石灰或碱性土壤调理剂改良[5],改良后土壤pH应保持在6~7。若耕作层土壤重金属含量超标(耕地环境质量在安全利用类范围),应通过工程、生物、化学等方法进行修复[5],修复后土壤应符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)的规定。平整后若耕作层浅薄,有机质含量低、养分不足,宜采用秸秆还田、绿肥翻压还田等措施。土壤培肥措施应连续实施3年以上,耕地质量达到不低于周边水田标准。

3.2 灌溉与排水工程

规划区以垦造水田为目标,故项目区水利配套设施设计的原则是满足实施地块灌溉保证率,满足水稻等水生农作物生长需水要求,提高水资源的利用率,扩大利用量,解决干旱区域和季节需水问题,同时搞好水土保持。根据不同地形条件、水源情况等,合理配置各种水源,有条件的地区尽可能实现自流灌溉,不提倡多级提水灌溉,鼓励利用节水灌溉技术,提高水资源利用效率。

丘陵区、山地区垦造水田项目区的灌溉设计保证率应不低于75%,平原(平坝)区不低于80%。地面灌溉应符合现行行业标准《灌溉与排水工程技术管理规程》(SL/T 246—2019)的规定,渠系水利用系数不低于0.75。采用渠道输水的灌溉工程,合理选择防渗结构型式,应符合现行国家标准《渠道防渗衬砌工程技术标准》(GB/T 50600—2020)的规定。采取管道输水的工程,管材选择应满足技术和经济要求,管径<400 mm时宜选用塑料管材[7],地形复杂地区宜选用聚乙烯塑料管道;管径>400 mm时可选用玻璃钢管[7]、钢筋混凝土管、钢筒混凝土管等;山丘区不具备地埋条件时宜选用金属管材。塑料管材允许工作压力不应低于管道设计工作压力。

垦造水田项目区的排涝能力标准需符合相关规范标准要求,应达到10年一遇的标准,其中平原(平坝)区水田在10年一遇暴雨后,应在2日排至作物耐淹深度,而山地、丘陵区的水田应在3日排至作物耐淹深度。

3.3 田间道路工程

平原(平坝)区,田间道路的通达度应不低于95%,丘陵区应高于80%。田间道路工程应充分考虑耕地和永久基本农田保护要求,尽量少占耕地,确实难以避让永久基本农田的,应充分论证并按要求进行合理补划。田间道路布局应与沟渠、林带充分结合,减少交叉或跨越,提高土地节约集约利用水平。

田间道的路面宽度一般大于3 m,控制在6 m,根据实际情况设置错车道,错车道宽不少6.5 m、长度不少于20.0 m,承担农产品运输的以及具有生产和生活功能的田间道路面原则上应硬化[8]。在降雨量较大区域,田间道宜对路肩进行硬化,路肩宽以0.25~0.50 m为宜。生产路的路面宽度一般为0.8~3.0 m。道路路面材质、道路坡度和转弯角度等技术指标要符合《四川省土地开发整理工程建设标准(试行)》的有关规定要求[9]。