“双高计划”背景下涉农高职院校劳动教育模式的构建

作者: 吉彪 贾思振 解振强 李赞

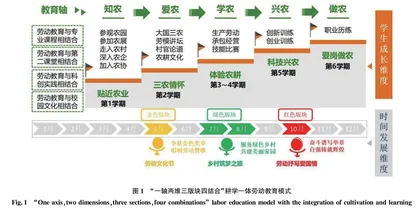

摘要 涉农高职院校开展劳动教育虽具备天然优势,但存在有劳动无教育、有实践无特色、有体力无脑力的现实困境。依据劳动教育模式构建的时代性、思想性、实践性原则,提出紧扣一条主线厚植学生“三农”情怀、构建2种维度聚焦学生成长成才、打造3个版块彰显农科专业特色、统筹4个“结合”凸显高职学段特征的“一轴两维三版块四结合”耕学一体劳动教育模式,以期为“双高计划”背景下高职院校劳动教育的开展提供参考。

关键词 劳动教育;双高计划;模式构建

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)15-0274-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.15.058

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Construction of Labor Education Mode in Agricultural Vocational Colleges Under the Background of “Double High Plan”

JI Biao JIA Si-zhen1, XIE Zhen-qiang1 et al

(1.Jiangsu Vocational and Technical College of Agriculture and Forestry, Jurong,Jiangsu 212400;2.Peili Vocational College, Shandan,Gansu 734100)

Abstract Although there are natural advantages in carrying out labor education in higher vocational agriculture-related colleges, there are still realistic difficulties such as labor without education, practice without characteristics, physical strength without mental power. According to the contemporary, ideological and practical principles of the construction of labor education model, it was proposed to closely link a main line to deepen students’ feelings about agriculture, agriculture and agriculture, construct two dimensions to focus on students’ growth and talent, create three sections to highlight the characteristics of agricultural science, and coordinate four sections to highlight the characteristics of higher vocational education, “one axis, two dimensions, three sections and four combinations” of farming education model, so as to provide references for the development of vocational labor education under the background of “Double High Plan”.

Key words Labor education;Double high plan;Mode construction

劳动教育是新时代增强职业教育适应性、构建现代职业教育体系的重要内容,是培养高素质技术技能人才的首要环节。党的十八大以来,习近平总书记围绕劳动、劳动者、劳动精神多次进行系统论述,明确了新时代劳动教育的价值意蕴。为了规范和指导各层级学校开展劳动教育,中共中央 国务院于2020年出台了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(简称)《意见》,提出“把劳动教育纳入人才培养全过程”[1],这标志着新时代劳动教育迈入发展快车道。

随着《国家职业教育改革实施方案》(职教20条)的印发、“双高计划”的实施、新职业教育法的修订,职业教育作为类型教育强势回归。在此背景下,如何正确认识农科高职院校开展劳动教育的现实困境、准确把握类型教育背景下劳动教育的推进原则、构建“双高”背景下农科高职院校劳动教育模式,对于完善现代职业教育体系极具现实意义。

1 涉农高职院校劳动教育模式构建的现实困境

劳动教育实施过程中,劳动是手段、方法、路径,教育才是最终目标。只有在劳动中让学生端正劳动态度、培养学生的劳动素养、锻炼学生的劳动技能、引导学生尊重劳动人民,才是劳动教育的价值旨归。单纯的劳动不是纯粹的劳动教育,一味地说教,缺少动手环节,这些都是劳动教育开展过程中需要注意的细节。涉农高职院校人才培养聚集现代农业发展,开展劳动教育具有天然行业优势,能够为劳动教育的开展提供贴近实际、面向职业的劳动场域,但也容易导致涉农高职院校劳动教育步入误区。

1.1 流于形式:劳动教育有劳动、无教育

苏霍姆林斯基[2]针对劳动教育提出一种假设:路边没有挖好的田垄上放着工具,正要去打排球的孩子路过时,应该不会主动拿起铁锹去把田垄挖好,其体现的深层含义是青年学生在现有认知下很难主动参与繁重的体力劳动。劳动是劳动教育的一部分,单纯用劳动替代劳动教育势必会导致劳动教育的畸形发展。

究其原因,一方面,对劳动与劳动教育的关系以及劳动教育内涵的理解不够深入。开展劳动教育的过程中,因为对劳动教育和劳动存在概念混淆,导致在劳动教育形式上用直接劳动代替劳动教育,在资源开发上将劳动教育资源简单等同于劳动资源,在评价上则用对劳动成果的评价来取代对劳动教育综合育人效果的评价[3]。对涉农高职院校而言,因其行业属性和教育类型属性,劳动教育已经融入职业实践活动中,部分师生认为从事生产劳动就是开展劳动教育,导致劳动教育过程中缺少素养、习惯、态度等教育环节。

另一方面,劳动教育的开展是为了完成教育任务。针对教育与劳动的结合,马克思认为现代教育和现代生产劳动这2个独立过程是以现代科学为结合点的相互联系和相互依存状态[4]。这表明教育和生产是2个独立的过程,用其中一个简单取代另一个是不可行的。现阶段高校为了满足国家出台政策文件中关于劳动教育课时数的具体要求,社区服务、公益活动、基地实践等成为劳动教育课程设置的重点内容。通过以上分析可以看出,部分劳动教育内容的设置并没有立足于劳动教育内涵的挖掘,从而忽视了劳动的育人功能,以致于出现一些“畸形”劳动,在课堂上“听”劳动、在课堂外“看”劳动、在网络上“玩”劳动[5],试图通过“听”“看”“玩”替代实际劳动。

1.2 趋于一致:劳动教育有实践、无特色

劳动能力分为专业性劳动能力和共通性劳动能力。中小学劳动教育重点培养学生的共通性劳动能力,高等教育则以专业性劳动能力培养为主。作为基础教育,中小学的主要任务是为学生将来的多样化发展做好知识和技能储备,不直接承担为社会输送劳动力的任务。高等教育的主要任务是为学生的职业发展做好衔接。但是,部分高校在劳动教育实际实施过程中,高等教育的应有特征体现不充分,尤其在教育内容与教育形式上,高等教育与中小学教育区分不明显。这一方面会损害大中小学劳动教育一体化的有效落实,另一方面也会影响大学生对劳动教育严肃性、合理性的正面认识[6]。

宋朝思想家朱熹认为:“小学者,学其事;大学者,学其小学所学之事之所以”,这句话阐明了小学与大学开展劳动教育的区别。这说明中小学生主要学习如何劳动,大学生则要深刻把握劳动背后的含义。中小学劳动教育与职业面向的联系不如高等教育与职业面向那样联系紧密。高等教育尤其是职业教育学段的劳动教育必须突出职业属性。因为,职业教育是实施劳动教育的重要场域,是学校教育体系的末端环节,其与职业社会关系最为紧密。一方面,高等职业教育是大部分高职学生步入社会的最后一个学习阶段。在人才培养过程中,无论是中等职业教育、高等职业教育还是职业教育本科,都承担着职业启蒙的使命。另一方面,高等职业教育的专业划分与职业面向密切相关。毕业生在就业时的竞争力取决于其在校期间的受教育程度,或者说取决于其在校期间的职业启蒙程度。因此,新时代高等教育学段的劳动教育要体现科技含量和时代价值,体现新工艺、新技术、新方法。对涉农高职院校来说,开展劳动教育时不能囿于告诉学生如何使用农具,更要引导学生探索先进的生产力。

1.3 片面发展:劳动教育有体力、无脑力

劳动是智力和体力输出的外在表现,体现为人们以脑力和体力为中介所形成的社会关系[7]。随着全球科学技术的发展,劳动中的体力劳动部分逐渐减少,社会中从事脑力劳动的职业占比变大,从事传统体力劳动的职业占比缩小。这要求教育者在开展劳动教育时要统筹体力劳动和脑力劳动,提高脑力劳动在劳动中的占比。就算是简单的农事活动,也要增加其劳动过程中的科技含量,将蕴含知识要素的样品检验、测土配方、肥料合理施用等环节纳入其中。因此,劳动教育应重点开展蕴含丰富教育意义、符合时代发展的体力劳动,在此过程中实现体力与脑力的“同频共振”。

2 涉农高职院校劳动教育模式构建的基本原则

当前我国脱贫攻坚已取得全面胜利,工作重心转向全面推进乡村振兴。乡村要振兴,人才必振兴。全面推进乡村振兴急需大批“下得去、用得上、干得好、留得住”的基层人才夯实人才振兴基石。劳动教育赋能基层人才培养,需要准确把握时代性、思想性和实践性3个原则。

2.1 时代性原则

劳动教育具有鲜明的时代特征,开展实践活动必须遵循当下特殊背景。新中国成立以来,劳动教育伴随着经济社会发展经历了以下阶段:新中国成立初期,主要以农业基础、机械基础、养殖基础等课程为主,通过生产过程和实践技能的训练,践行“为工农服务、为生产建设服务”的人才培养理念,推动经济社会尽快复苏;“文化大革命”时期,特殊时期的政治属性被赋予劳动教育,使其成为政治运动工具,主要体现在“以干代学”“开门办学”“上山下乡”等活动,意在培养“又红又专”的社会主义劳动者;改革开放时期,劳动教育几乎与劳动技术教育等同,但强调“脑力劳动和体力劳动相结合”,培养符合“工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化”建设标准的有用人才成为主要目标;进入21世纪,随着课程改革的全面推进,劳动教育不再独立存在,整合为实践活动中的“劳动与技术教育”。新时代,人才培养需求随着产业结构的调整、信息技术的迭代和人工智能的兴起等变化而发生改变。教育则一直在用实际行动努力如何回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题。在此背景下,为了构建德智体美劳全面培养的教育体系,党中央将“劳育”与德智体美四育并列,旨在引导人们树立“诚实劳动、科学劳动、幸福劳动”的新时代劳动观,劳动教育登上了教育改革大舞台。面对新形势,对高职院校劳动教育进行系统研究,助推劳动教育科学化进程迫在眉睫。

2.2 思想性原则

厘清脑力劳动和体力劳动的问题,需要从历史视角看待社会分工。原始社会,体力劳动是创造社会财富的主要途径,脑力劳动则成为附属品。随着生产力的进步,尤其是剩余产品的出现,直接导致体力劳动和脑力劳动的分离,部分人从体力劳动中抽离出来,专门从事脑力劳动[5]。随之出现了“劳心者治人,劳力者治于人”“万般皆下品,唯有读书高”“学而优则仕”等劳动教育相关的负面论述。在新时代的社会场域中,脑力劳动和体力劳动显然不存在割裂的现象。习近平总书记强调:广大知识分子是工人阶级的一部分[8],理论层面将体力劳动和脑力劳动重新融合起来。《意见》明确指出,当前学校劳动教育应以体力劳动为主,注意手脑并用[1]。因此,高职院校在开展劳动教育时主要为体力劳动,让学生在劳动技能得到锻炼的同时养成良好的劳动习惯、树立正确的劳动价值观。同时,要将路易·艾黎“手脑并用、创造分析”的职教思想融入其中,这才是劳动教育开展的应有之义。