我国蚜虫生物防治的研究现状与展望

作者: 高玥 张元臣 郝钢 王兴云 郭建青

摘要 蚜虫是重要的吮吸类农作物害虫,除了刺吸危害,还作为传毒媒介传播多种植物病毒,给农业生产带来严重的经济损失。目前对于蚜虫的防治普遍还是使用化学农药,但长期的化学防治会带来3R(抗性、残留、再猖獗)问题,而生物防治作为绿色环保的防治措施近年来受到越来越多的关注。对近些年我国蚜虫生物防治的研究现状和展望进行综述,以期为蚜虫生物防治技术的进一步发展和应用提供思路和依据。

关键词 蚜虫;生物防治;天敌;病原微生物;植物源农药

中图分类号 S476 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)17-0011-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.17.003

Research Progress and Prospects of Biocontrol for Aphids in China

GAO Yue1, ZHANG Yuan-chen2, HAO Gang3 et al

(1.College of Agriculture and Forestry Technology, Hebei North University, Zhangjiakou, Hebei 075000;2.Field Scientific Observation of Forestry Pests in Taihang Mountains, Henan Province, Anyang, Henan 455099;3.Agriculture and Rural Bureau of Neiqiu County, Xingtai City, Xingtai, Hebei 054200)

Abstract Aphids are important sucking crop pests. In addition to sucking plants, they also act as vectors to spread a variety of plant viruses, causing serious economic losses to agricultural production. At present, chemical pesticides are still commonly used for the control of aphids. However, long-term chemical control can result in 3R (Resistance, Residue, and Resurgence) problems. Biological control, as a green and environmentally friendly plant protection measure, has attracted more and more attention in recent years. This paper reviews the current research status and prospects of aphid biological control in China in recent years, aiming at providing ideas and basis for the development and application of biological control technology.

Key words Aphid;Biological control;Natural enemy;Pathogenic microorganism;Botanical pesticide

基金项目 河南省太行山林业有害生物野外科学观测研究站开放研究课题(THFP202303);河北北方学院自然科学项目(XJ2023015)。

作者简介 高玥(1999—),女,河北邯郸人,硕士研究生,研究方向:植物保护。通信作者,讲师,博士,从事农业昆虫与害虫防治研究。

收稿日期 2023-10-07;修回日期 2023-11-01

蚜虫个体小,数量大,种类多,繁殖快,一直是农作物上的防治难题。迄今为止,世界上已经发现4 700多种蚜虫,在温带地区和亚热带地区分布较多,我国目前记载的蚜虫约1 100种[1]。蚜虫主要通过刺吸式口器吸取植物汁液,使植物生长发育受损,轻则造成减产,重则使植株死亡。蚜虫还能传播植物病毒,蚜虫传播病毒约占昆虫传播病毒种类的50%,是植物病毒的主要传播载体,居世界传播病毒昆虫之首。例如:玉米蚜[Rhopalosiphum maidis(Fitch)]或者禾谷缢管蚜(Rhopalosiphum padi)都可以传播玉米矮花叶病毒(MDMV)与大麦黄矮病毒(BYDV)[2-3],造成的损失甚至比直接刺吸危害更加严重。不同蚜虫的寄主植物种类繁多,涉及200余科2 000余属[4]。目前,生产上对于蚜虫的防治仍以化学防治为主,虽然高效,但容易造成药害和残留,威胁食品安全,造成环境污染。因此,如何绿色高效的防治蚜虫一直是急需解决的问题。许多科研工作者在近些年逐渐意识到生物防治的巨大潜力[5],并且通过研究发现很多生物防治的方法可对蚜虫进行有效防控,例如,烟蚜茧蜂(Aphidius gifuensis)和食蚜瘿蚊(Aphidoletes aphidimyza)等一些天敌在我国已经可以商品化生产,能够对棉蚜等害虫起到较好的防控作用。该研究从天敌、微生物农药、植物源农药和蚜虫信息素4个方面阐述了近些年我国内蚜虫生物防治的最新成果,综述了我国对蚜虫进行生物防治的研究现状,以期为蚜虫生物防治技术的进一步发展和应用提供思路和依据。

1 天敌

1.1 捕食性天敌

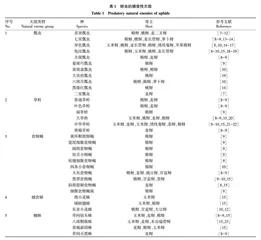

蚜虫的天敌种类很多,合理利用天敌是对蚜虫进行生物防治的重要方法。目前,载体植物系统(主要包括载体植物、替代寄主和有益生物3个元素)作为新型的天敌饲养和释放方式,能长期进行天敌种群的自我维持,是较为理想的生物防治方法[6]。通过对近些年蚜虫防治中应用的捕食性和寄生性天敌进行总结分析,发现捕食性天敌主要为瓢虫、草蛉、食蚜蝇、捕食蝽和蜘蛛五大类(表1)。

1.1.1 瓢虫。瓢虫是典型的鞘翅目昆虫天敌,据报道主要有10余种瓢虫可捕食蚜虫(表1),其中以多异瓢虫(Hippodamia variegata)、七星瓢虫(Coccinella septempunctata)、异色瓢虫(Harmonia axyridis)和龟纹瓢虫(Propylaea japonica)在我国的生物防治中应用较多,可对多种蚜虫进行防控。其中异色瓢虫在玉米整个生育期内都是蚜虫捕食性天敌中的优势种,龟纹瓢虫的数量呈先上升后下降的趋势,与蚜虫的数量成正比关系[15]。异色瓢虫对危害茄子的蚜虫也有较好的防治效果,每头异色瓢虫对大棚里蚜虫的处理数量为7.4~11.3头/株[23]。另外,异色瓢虫还可控制苹果上的蚜虫,主要捕食苹果绵蚜(Eriosoma lanigerum)和绣线菊蚜(Aphis citricola)[16]。通过龟纹瓢虫对玉米蚜(Rhopalosiphum maidis)的捕食性研究发现龟纹瓢虫不同龄期的捕食量不同,其中4龄幼虫对玉米蚜的日捕食能力最强,可达196.9头[13]。利用七星瓢虫对田间的麦长管蚜(Sitobion avenae)、萝卜蚜(Lipaphis erysimi)和棉蚜(Aphis gossypii)做捕食功能研究,发现七星瓢虫成虫一昼夜在田间的平均捕食量为麦长管蚜40.9头、棉蚜44.6头、萝卜蚜44.3头[13]。而且,七星瓢虫和异色瓢虫对茶蚜(Toxoptera aurantii)的防治效果都可达70%以上[24]。在西藏林芝地区,多异瓢虫(Hippodamia variegata)和二星瓢虫(Adalia bipunctata)对蚜虫有较好的控制效果[7]。瓢虫作为蚜虫的重要天敌之一,研究的时间悠久,虽然有许多的研究结果得出对蚜虫有较好的防治效果,但还是存在一些缺点,例如:瓢虫存在滞育现象,在滞育期间无法对蚜虫进行防治,另外,瓢虫具有较强扩散能力,在人工释放过程中可能扩散到靶标植物以外,造成防治效果下降的现象。因此,要应用瓢虫对蚜虫进行高效防治还需攻克这些问题。

1.1.2 草蛉。草蛉是捕食性昆虫,属于脉翅目,在我国大部分地方都有分布。一般草蛉的成虫幼虫都能进行捕食,多数幼虫从2龄就开始捕食,且幼虫的捕食量比成虫大,幼虫期可捕食蚜虫700~800头,成虫期的捕食量平均为261.7头[25]。据报道,我国主要对7种草蛉进行了研究和应用,其中大草蛉(Chrysopa pallens)和中华通草蛉(Chrysoperla sinica)在玉米田为优势种[15],大草蛉的捕食量大,一天可以捕食几百只蚜虫,整个幼虫期可以捕食800多只蚜虫,研究发现大草蛉在二龄期最喜欢捕食棉蚜[26]。研究中华通草蛉幼虫对玉米蚜捕食效果发现,防治效果较好,且不同龄期幼虫的捕食量和蚜虫的密度有紧密联系,随着幼虫龄期的增大其捕食量也随之增加,2龄和3龄幼虫日最大捕食量可达到96.2和238.1头[21]。白微微等[27]通过对普通草蛉[Chrysoperla carnea(Stephens)]捕食麦二叉蚜(Schizaphis graminum)和麦长管蚜的能力进行研究发现,普通草蛉对这2种蚜虫有较大的控害潜能,且对麦长管蚜的控制效果高于麦二叉蚜。草蛉作为天敌昆虫在我国的应用较晚,但在近些年也有快速发展。根据草蛉的捕食功能反应研究得出,草蛉的捕食量会随着害虫密度的增加而增加,当害虫的密度增加到一定程度时,草蛉的捕食量会减缓。另外,人类的活动也会对草蛉造成影响,大部分草蛉喜欢杂草地和农事活动少的环境[28]。由于草蛉个体较小,鉴别难度较大,且可用于天敌防治的种类不多,所以应用草蛉进行天敌防治目前多数还处于研究阶段,需要进一步攻克人工饲料和大规模饲养等技术问题。

1.1.3 食蚜蝇。食蚜蝇是常见的双翅目天敌昆虫,主要以幼虫捕食蚜虫,另外,食蚜蝇幼虫还可捕食介壳虫、粉虱和蓟马等。中国目前记载的食蚜蝇约有80属465种,而已知的幼虫研究只有10余种[29]。研究人员对黑带食蚜蝇(Episyrphus balteatus)和大灰食蚜蝇(Syrphus corollae)进行了较多的研究和应用。例如,樊吉君等[30]测定了黑带食蚜蝇各龄幼虫对茶蚜的捕食功能反应,发现捕食能力随着幼虫龄期的增大而增大,1~3龄幼虫的日最大捕食量分别为28.5头、93.5头和200头。另外,研究发现黑带食蚜蝇3龄幼虫对麦长管蚜的捕食量最大,日捕食量可达100多头[31]。而大灰食蚜蝇对甘蓝蚜(Brevicoryne brassicae)、桃蚜(Myzus persicae)和豌豆蚜(Acyrthosiphon pisum)的最大日捕食量分别为217.4、166.7和68.0头[32]。以食蚜蝇幼虫作为天敌来控制蚜虫在农业生产上有重要意义,目前关于食蚜蝇的应用多集中在野外诱集和直接利用野外种群进行调查的研究,而食蚜蝇的人工饲养还存在一些问题,如自残、滞育、室内不交配等[33]。因此,如何大量繁殖食蚜蝇以提高蚜虫的防治效果是亟待解决的问题。建议可在农作物周围为食蚜蝇提供栖息地,让食蚜蝇可以自由移动同时为其产卵提供场地,以促进食蚜蝇的繁殖,提高对蚜虫的控制效果[34]。另外,食蚜蝇还可以与其他捕食性天敌协同使用,以提高对蚜虫的防效。

1.1.4 捕食蝽。蝽属于半翅目昆虫,多为植食性害虫,部分为捕食性天敌昆虫。目前在我国有文献报道的主要有微小花蝽(Orius minutus)、锤胁翘蝽(Yemma signatus)和东亚小花蝽(Orius sauteri)3种。东亚小花蝽的成虫和若虫可以捕食叶螨、甘蓝蚜、粉虱和蓟马[35],是利用价值较高的天敌昆虫。同时,东亚小花蝽若虫对大豆蚜也有一定的捕食作用,且不同温度下东亚小花蝽的捕食量和猎物的密度有密切关系,在26 ℃下捕食1只大豆蚜虫仅需0.12 d[36]。目前发现的捕食蝽种类较少,还需寻找新的种类并进行应用性研究。小花蝽作为蝽类中最大的一类捕食性天敌,在农业生产上应用广泛,然而,小花蝽在饲养及应用上还有一些问题,如饲养所用的产卵基质以植物类产卵基质为主,但容易干枯或腐烂;饲料使用最多的还是动物源饲料(如米蛾卵、粉斑螟卵和麦蛾卵),但价格高且不易获得[37]。相比之下,人工饲料容易获得且不易受外界环境干扰,因此研发出可供小花蝽大规模扩繁的人工饲料是目前的挑战。