从传统监管到信用监管数字化的农产品质量安全监管研究进展

作者: 陈紫轩

摘要 随着时代发展和政策的不断调整,我国农产品质量安全监管方式也在不断演变。为了更加深入科学地分析农产品质量安全监管的研究进展,运用CiteSpace软件,以中国知网数据库中的1 169篇相关文献作为样本,从发文作者、发文机构、关键词等文献要素进行可视化分析。结果显示,我国农产品质量安全监管正处于信用监管数字化阶段,研究热点集中于信用信息、信用评级、信用结果应用、数字治理4个方面。研究前沿包含信用监管、数字政府等方面,该领域的研究热点正在从传统监管模式向信用监管数字化转变。

关键词 农产品质量安全;信用监管;数字化;文献计量

中图分类号 S-058 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)19-0211-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.19.044

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research Progress on Quality and Safety Supervision of Agricultural Products from Traditional Supervision to Digital Credit Supervision—Bibliometric Analysis Based on CiteSpace

CHEN Zi-xuan

(College of Economics and Management,Northeast Forestry University,Harbin,Heilongjiang 150040)

Abstract With the development of the times and the continuous adjustment of policies,the quality and safety supervision methods of agricultural products in China were also constantly evolving.In order to analyze the research progress of quality and safety supervision of agricultural products more deeply and scientifically,we used CiteSpace software to take 1 169 related literatures in CNKI database as samples,and made visual analysis from the literature elements,such as authors,publishing institutions and keywords.The research results showed that China’s agricultural product quality and safety supervision was in the digital stage of credit supervision.What’s more,the research hotspots focused on four aspects of credit information,credit rating,credit result application and digital governance.The research frontiers included credit supervision,digital government and so on.It could be seen from the above that the research trend in the field of quality and safety supervision of agricultural products in China showed a shift from traditional supervision mode to digital credit supervision.

Key words Quality and safety of agricultural products;Credit supervision;Digitization;Bibliometrics

基金项目 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目“黑龙江省数字化转型驱动农产品质量安全信用监管机制创新研究”(22GLB122)。

作者简介 陈紫轩(2000—),女,江西南昌人,硕士研究生,研究方向:行政管理。

收稿日期 2023-11-03

“十四五”期间,随着中国“三农”工作的历史重心向全面推进乡村振兴的历史性转变,中国特色农业农村的现代化建设也将迎来新的发展契机。但传统的农产品质量安全监管方式无法有效紧跟快速发展的时代,面临着生产经营主体责任落实不到位、基层监管力量薄弱、执法震慑力和实效性不足等问题。基于此,2022年农业农村部印发的《“十四五”全国农产品质量安全提升规划》中提出,要创新监管方式,推进农产品质量安全信用监管。与此同时,在数字时代,基于信用的新监管体制重视全生命周期、分级分类监管,信息充分共享,按照法律规定充分公开且有大数据监管,数字技术对信用监管可以起到积极促进作用。

目前,在我国农产品质量安全信用体系建设中,信息管理制度框架、全国范围试点、信用信息归集共享等举措正在稳步推进。学术界对农产品质量安全监管的理论与实践展开了系列研究,具有重要的理论价值和现实意义。鉴于此,笔者从文献计量的视角,在CiteSpace软件中,利用可视化技术,从机构、作者、关键词等方面,研究我国农产品质量安全监管的研究热点和发展趋势。

1 数据来源及研究方法

1.1 数据来源

研究数据来源于中国知网CNKI数据库,检索时间为2023年10月18日,以“农产品质量安全监管”“信用监管”“数字治理”为关键词进行检索,文献来源类型为核心期刊、SCI来源期刊、CSSCI,共检索到1 519篇文献。剔除与主题不相关的文献,经筛选最终获得1 169篇,导出文献并将其格式保存为Refworks,以便进行下一步分析。

1.2 研究方法

CiteSpace知识图谱是指利用数据挖掘、信息分析、科学计量学、图论等方法,在一定程度上揭示学科的发展规律,是一种科学计量学的研究方法[1]。与其他同类型的软件相比,CiteSpace具有更直观和更容易理解的视觉效果,便于研究人员进行各种研究。CiteSpace是陈超美等人利用Java语言自主研发的一款基于引文分析原理与信息可视化技术相结合的方法,对多个学科领域的研究特点与热点进行研究[2]。

鉴于此,笔者利用 CiteSpace软件,从文献数量、研究机构、作者、关键词等方面对我国农产品质量安全监管现状进行了描述。关键词共生网络图集的聚类分析通过聚类关系研究热点问题,通过突现词研究前沿,从而更加直观、客观地把握该领域的研究热点与未来可能的研究方向,以期为我国农产品质量安全监管在数字时代的发展提供一定参考经验。

2 文献可视化分析

2.1 研究文献量分析

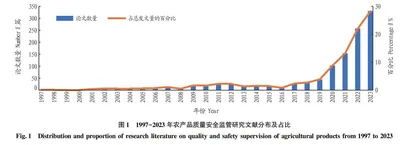

截至目前,有关农产品质量安全监管的文献数量年度分布情况见图1,其中2023年为预估结果。由图1可知,相关文献在整体上呈明显上升趋势,说明在数字时代,农产品质量安全信用监管的研究日益得到重视。根据文献分布特征,可发现农产品质量安全监管研究大致经历了3个阶段,即1997—2001年的传统监管阶段、2002—2019年的多元主体监管阶段、2020年至今的信用监管数字化阶段。

2.1.1 传统监管阶段。

1997—2001年期间的年发文量不足10篇。2001年文献数量较前几年有所增长,主要是在我国加入世界贸易组织的背景下,为了更好地对标联合国粮食及农业组织和世界卫生组织的标准,农产品质量安全问题成为新世纪我国农业发展面临的主要问题之一,同时也成为人们普遍关注的热点问题[3]。此时,由于市场的力量不足以解决农产品质量安全问题,作为公共性和非营利性的政府,具有克服市场失灵的优势,因此对于农产品质量安全监管的研究多集中于以强化政府监管职能为代表的传统监管方式[4]。

2.1.2 多元主体监管阶段。

2002—2019年为我国农产品质量安全监管研究重心转向了多元监管。在此期间,由于农产品质量安全事故频发,加强农产品质量安全监管势在必行,但我国农产品质量安全监管面临监管缺位、监管越位、监管错位等问题。众多学者在协同治理理论的基础上,提出摒弃碎片化结构、实现无缝隙监管,整合组织职能、实现监管流程再造,打破单一治理困境、实现监管的跨界协作[5]。

2.1.3 信用监管数字化阶段。

2020年至今,学术界研究内容更加关注信用监管数字化这一热点,年发文量大幅增加。《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》中提及,到2020年信用监管体制基本健全,这使得2020年发文量有所上升,同比增长了128%。2021年发布的《“十四五”推进国家政务信息化规划》中指出全面提升用数据决策、用数据管理、用数据监管、用数据服务的能力。此外,2021年农业农村部办公厅印发的《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》为引领农业绿色发展、提升农业质量效益和竞争力提供了重要支持,促使近些年发文量一路攀升。在一定程度上体现出我国农产品质量安全监管的研究文献发文数量与国家政策呈正向关系。

2.2 研究机构分析

2.2.1 研究机构分布。由表1可知,发文数量排名前10的研究机构,主要集中在高校。

其中中国人民大学公共管理学院发文量最大,高达11篇,紧随其后的是复旦大学国际关系与公共事务学院和南开大学周恩来政府管理学院、北京大学社会学系,发文数量分别为9、8、8篇。其次是华中科技大学公共管理学院和北京大学数字治理研究中心。

2.2.2 研究机构合作分析。

运用CiteSpace软件对1 169篇文献的发文机构进行分析,选择的节点为研究机构(institution)。图2展示了我国农产品质量安全监管领域研究机构共现知识图谱。在该图谱中,共有159个节点,其网络密度为0.001 7,说明我国该领域不同发文机构之间的联系较少。

由图2可知,北京大学社会学系、北京大学数字治理研究中心、北京大学中国社会与发展研究中心、北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室、北京大学工学院相互之间有显著合作网络。此外,杭州师范大学公共管理学院与浙江大学公共管理学院、南京财经大学公共管理学院与南京财经大学政府管理研究中心也有合作。其余的研究机构都是各自独立的,所以总体来看,并没有建立起一个非常密切的合作网络。这表明在我国的农产品质量安全监管方面,各个研究机构之间的关系还比较宽松,未来还需要进一步加强学术上的沟通和合作,从而推动各个科研单位之间的资源共享和协同发展。

2.3 发文作者分析

2.3.1 作者分布。

发文作者是科学研究的主体,依据普赖斯定律确定我国农产品质量安全监管的核心作者群体,其计算公式为m=0.749(nmax)0.5,其中,nmax为所统计期间作者发表文献篇数所达到的最多数量,m为该领域核心作者发文数量的临界值[6]。依据检索结果可知,nmax=5,经计算可得m约为整数2,最终共筛选出44名核心作者,见表2。