微塑料对土壤CO2排放的累积效应

作者: 田智 罗学刚 张宇

摘要 以控制性栽植体——大型根窖试验装置(以下简称根窖)为研究平台,通过连续3年、每年2茬农作物的种植,解析微塑料处理下不同类型土壤呼吸的变化特征;采用多元回归方程在微塑料积累量、分子量等不同条件下对土壤CO2浓度随时间变化过程进行建模,并进行可视化呈现。结果表明,回归模型能够很好地描述土壤CO2浓度变化规律,各模型R2皆在0.75以上,模拟效果良好。对处理前后2组数据进行显著性方差分析得P值为0.007 3,与对照组CO2浓度上升速率(ω=0.728)相比,微塑料使土壤的CO2浓度上升速率显著提高(ω=0.762)。微塑料的加入改变了土壤微气候环境,显著促进了土壤CO2排放。

关键词 微塑料;土壤CO2排放;累积效应;多元回归

中图分类号 S 316 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)20-0074-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.20.017

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Cumulative Effects of Microplastics on Soil CO2 Emissions

TIAN Zhi LUO Xue-gang ZHANG Yu 2

(1.School of Life Science and Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang, Sichuan 621010;2.Southwest University of Science and Technology, Ministry of Education Engineering Research Center for Material Materials, Mianyang,Sichuan 621000)

Abstract Using the controlled planting body—large-scale root chamber experimental device (hereinafter referred to as root chamber) as the research platform, the characteristics of soil respiration changes under different types of microplastic treatment were analyzed by continuously planting two crops each year for three years. A multiple regression equation was employed to model the temporal variations in soil CO2 concentration under varying conditions, including microplastic accumulation and molecular weight, with the results visually presented. The result showed that the regression models effectively described the patterns of soil CO2 concentration changes, with all models showing R2 exceeding 0.75, indicating good simulation performance. A significant analysis of variance on the pre-and post-treatment data yielded a P-value of 0.007 3. Compared to the control group’s CO2 concentration increase rate (ω=0.728), the presence of microplastics significantly enhanced the soil CO2 concentration increase rate (ω=0.762). The introduction of microplastics altered the microclimate of the soil environment, significantly promoting CO2 emissions from the soil.

Key words Microplastics;Soil CO2 emission;Cumulative effect;Multiple regression

我国作为一个农业大国,在20世纪70年代之前粮食种植受到了环境因素的严重制约[1]。地膜覆盖技术的引入解决了气候、空间分布等环境因素所造成的种植难题,为农业生产带来了巨大的经济效益[2]。在全国各地大量使用地膜的同时,地膜不可避免地因光照、温湿交替和生物作用形成微塑料残留在土壤中,随着地膜年复一年的累积使用,微塑料在土壤中的积累逐渐增多,对土壤环境及CO2排放速率产生一定的影响[3-4]。研究微塑料残余对土壤环境及CO2排放的影响对于维持土壤健康、保障国家粮食安全具有重要的意义。

国内外学者针对微塑料对农业土壤环境的影响进行了相关研究,如De Souza Machado等[5]从微塑料类型对土壤结构性能影响层面进行研究,证明微塑料存在增加了土壤中的可用性水分,经微塑料处理的土壤显示出明显的持水能力增加,表现出更高的土壤湿度;张祯明等[6]对土壤生物群落及微环境层面进行分析,结果表明,不同类型的微塑料会改变土壤酶活性,土壤微生物可能因为微塑料的出现而改变其多样性、群落结构和进化,进而导致土壤呼吸速率的变化,引起土壤中温室气体排放量的变化;Mbachu等[7-8]从微塑料对土壤元素含量与结构等影响层面进行对比,结果表明,微塑料的添加会导致土壤的总碳和有机碳含量略有增加,微塑料的加入通过改变土壤结构与微环境间接影响了微量气体通量的动态和强度,如土壤二氧化碳含量。上述研究为微塑料对土壤CO2排放速率的影响提供了参考方法和结论,但分析描述手段较为单一,且未能将各因素同时考虑比较[9]。笔者从微塑料分子量和添加浓度入手﹐分析各因素变化特征,构建土壤CO2浓度变化模型,通过数形结合的方法呈现更直观的量化分析,探讨微塑料对土壤CO2排放速率的影响,以期为地膜微塑料对土壤环境的影响研究提供参考[10]。

1 材料与方法

1.1 试验材料

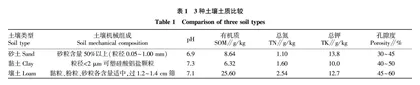

试验所用土壤为农业生产中常见的黏土、壤土、砂土3种土壤,均采自绵阳市本地。理化参数如表1所示。试验所用聚乙烯蜡(PEW)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)粉状原料购于中国石油化工有限公司茂名分公司,用于模拟地膜微塑料。

1.2 地膜微塑料长期原位暴露试验

试验区位于西南科技大学水稻所试验基地(104°41′E、31°31′N)。试验区建于2010年,共设置45个类似地窖的立方体坑,上表面积均为50 cm ×50 cm,各坑四周及底部以混凝土封闭,上表面开放可种植作物,坑中均埋有气体收集罐和温度湿度探测器(图1~2)。

选取土壤类型、土壤深度、微塑料分子量、微塑料积累量共4个因素,每个因素3个水平,进行正交试验设计(表2),每个处理4次重复。其中,土壤类型分为砂土、黏土、壤土,土壤深度分为浅(50 cm)、中(100 cm)、深(150 cm),分子量分为2 000、5 000、100 000 Da,积累量分为1、50、100年。微塑料积累量因素按每0.07 hm2覆盖地膜3 kg/年计算,分别按1、50、100年3个处理水平的累积总量设计。

按比例将微塑料粉体与土壤混合拌匀填满根窖,填土时,晒水压实,做到大雨后不下沉。每个根窖均种植作物,定苗于坑4个角,保证均匀生长。后期作统一管理,保持所有处理的一致性。

1.3 实时收集土壤微环境理化数据

将微塑料粉体混入根窖土壤每年2季作物(玉米与蚕豆)栽培3 年后进行数据收集。为避免土壤自身呼吸作用产生的CO2对后期试验数据造成影响,故在植物收获15 d后进行CO2浓度采集。土壤温湿度数据采用基于介电常数法和PTl00四线制法制成的温湿度传感器来采集,传感器数据采集板为阿尔泰PCI8622数据采集板;CO2浓度采集通过参考Rillig[11]的气体采集方法采集,排放速率为单位时间内CO2浓度变化(ω=Δc/Δt)[12-13]。数据收集装置构造见图1a。

1.4 模型建立

1.4.1

数据预处理。在实际试验过程中,由于装置等不可避免因素的影响,使得采集到的部分原始数据存在缺失及空值的情况。为了避免此类数据对最终的试验结果造成偏差影响,需要对原始数据进行预处理[14],其处理按照下列要求进行[15-16]:①对于只含有部分时间点的位点,如果其残缺数据较多,无法补充,将此类数据点删除;②删除数据样本中数据全部为空值的位点;③对于部分数据为空值的位点,空值处用其前后2个数据的平均值代替。

1.4.2 模型构建。灰色关联度是用来衡量2个事物之间关系紧密程度的指标,而灰色关联系数则是一种测量这种灰关联程度的量化工具[17]。灰色关联系数公式如下:

r1i(k)=m+ξMΔi(k)+ξM(1)

式中:m、M分别是不同因素时间数列在各时刻绝对差值的最小和最大值;Δi(k)是第k时刻的绝对差值。

常用分辨系数ξ=0.5,代入公式(1)计算灰色关联系数。灰色关联系数的平均值即关联度,关联度越接近 说明相关性越好[18]。关联度计算公式如下:

η1i(k)=1nnk=1r1i(k)

式中,η1i(k)为子因素曲线xj对母因素曲线xi的关联度[19-20]。利用土壤CO2累计浓度与微塑料残余量之间的线性回归来评估二者之间变化关系[21],方程形式为CCO2=b0+b1x1+b2x2+…+bkxk+ε。

2 结果与分析

2.1 土壤微环境对微塑料暴露的响应

以往关于微塑料对土壤微环境及呼吸作用的影响大多只进行了单一土壤类型研究,例如Qi等[22],但不同类型土壤对微塑料敏感性不同,导致其结果差异较大[23]。因此该研究参考了Mbachu等[7,24]的研究方法,将土壤类型增加了壤土和黏土,研究微塑料与微气候整体及CO2浓度间的关系,模型分析结果如图2所示。从图2可以看出,土壤环境对微塑料暴露的响应主要体现在CO2浓度变化。在9组不同处理下,温湿度和CO2浓度变化整体呈上升趋势,其中壤土组温度变化量在14 ℃,变化浮动较小。图3为试验组与对照组土壤CO2浓度变化的Richards模型,方程R2为0.96,符合精度要求。对处理前后土壤CO2浓度数据进行了t检验,发现处理前后的样本t检验的结果(t=0.003 7)小于0.05显著水平,表明微塑料处理前和处理后土壤CO2浓度具有显著差异[25-26]。与对照组排放速率(ω=0.728,P<0.01)相比,微塑料使土壤的CO2排放速率显著提高(ω=0.762,P<0.01)。由此可见,微塑料的添加显著改变了土壤中CO2浓度,且随时间延长而不断增加。在高浓度、小分子量微塑料添加处理下,土壤中CO2浓度上升更加明显,表明微塑料的添加正向促进土壤CO2累积速率[27]。

2.2 微塑料添加对土壤CO2浓度积累的间接影响

通过对温度、湿度、CO2浓度进行测定,对比各组数据间的均值、极差来研究不同微塑料残余量进入土壤后对土壤微气候的影响。对比湿度均值(表3)发现,其他处理因素相同时,黏土组(Z2、Z5、Z8)土壤湿度均值分别高于砂土组(Z1、Z4、Z7)、壤土组(Z3、Z6、Z9)16.42百分点、17.27百分点,且随着填埋深度加深,湿度均值也在增加;在同种土壤不同微塑料添加处理下,Z8(2 000 D分子量、100年积累量)微塑料添加处理下土壤湿度均值达到最高(47.90%),明显高于其余处理组。温度均值结果显示,各处理组间的差距不明显,在壤土组、5 000 D分子量微塑料添加处理(Z9)下有最高值(24.12 ℃)。这表明小分子量、大积累量的微塑料进入土壤后土壤保温保墒能力有所提升,且土壤质地越细腻,深度越深的土壤对低分子量的微塑料敏感性越强。