内蒙古草原牧区生态保护与牧民生计的碰撞与共生

作者: 其其格

摘要 草原生态安全不仅关乎筑牢我国北疆生态安全屏障和民族地区绿色振兴的进程,也是全面推进“三北”等重点生态工程建设的重中之重。草原有生产和生态双重功能,草原生态保护有必要减少传统畜牧业对草地资源的过度依赖,但同时也要妥善解决牧区生态、生产、生活“三生”矛盾。应高度重视牧区牧草安全,整顿完善天然牧草生产和流通环节,有效降低牧民牧草支出和努力实现“人-草-畜”动态平衡是从根本上解决牧区草畜矛盾和“三北”等重点生态工程在牧区顺利实施的关键举措。

关键词 典型牧区;生态保护;牧草安全;内蒙古

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2024)20-0247-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.20.059

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Collision and Symbiosis Between Ecological Protection and Herdsmen’s Livelihood in Inner Mongolia Grassland Pastoral Area—From the Perspective of Ensuring Forage Safety

Qiqige

(Inner Mongolia Academy of Social Sciences,Hohhot,Inner Mongolia 010010)

Abstract Grassland ecological security is not only related to the construction of ecological security barrier in the north of our country and the process of green revitalization in ethnic areas, but also the most important part of the construction of key ecological projects such as“Three north”. Grassland has dual functions of production and ecology. It is necessary to reduce the over-dependence of traditional animal husbandry on grassland resources for grassland ecological protection, at the same time, the contradiction of ecology, production and life should be solved. We should attach great importance to forage safety in pastoral areas, rectify and perfect the links of natural forage production and circulation, effectively reducing herdsmen’s forage expenditure and realizing the “human-grass-livestock” dynamic equilibrium are the key measures to solve the grass-livestock conflict in pastoral areas and to implement key ecological projects such as “Three north” in pastoral areas.

Key words Typical pastoral area;Ecological protection;Grass safety;Inner Mongolia

2023年6月,习近平总书记到内蒙古巴彦淖尔市考察调研时强调:“加强荒漠化综合防治,深入推进‘三北’等重点生态工程建设是事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展,是一项功在当代、利在千秋的崇高事业[1]”。党的十八大以来,习近平总书记曾多次对内蒙古的全方位发展发表重要讲话,要求把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、国家重要农畜产品生产基地、国家向北开放重要桥头堡[2]。这是习近平总书记和党中央着眼全国发展大局赋予内蒙古的重要战略定位和必须完成的“五大任务”。其中,生态安全是生存之本,也是交给内蒙古“五大任务”中的首要任务。2023年10月16日发布的“国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见”(国发〔2023〕16号)中明确要求内蒙古必须坚持以生态优先、绿色发展为导向,加快经济结构战略性调整;提升天然草原生产能力;支持草原畜牧业转型升级项目建设,实施草畜平衡示范县试点[3]。

内蒙古作为我国北方生态安全的重要屏障区,每年承担全国约40%的荒漠化防治任务[4]。其中,生态环境极度脆弱的干旱、半干旱草原牧区和沙漠地区是内蒙古“三北”等重点生态工程建设的主战场。近年来,通过全区各族人民的不懈努力,在草原生态保护和荒漠化防治、湿地保护、黄河流域生态安全建设、防沙治沙等多个领域取得了显著成效,“山水林田湖草沙”的一体化治理、保护和修复工作进展顺利,全区草原植被盖度和森林覆盖率明显好转。但与此同时,作为传统畜牧业主产区和牧民赖以生存的内蒙古大部分典型牧区,依旧面临着生态压力大、牧草资源短缺、生产成本上升和产业结构调整难等诸多现实困境,生态保护与牧民生计之间的“碰撞”和矛盾较为突出,机遇和挑战并存。

1 草原生态保护是“三北”生态工程建设的重中之重

在全国范围内,内蒙古是荒漠化和沙化土地最为集中,生态危害较为严重的省区之一,是我国重要的北方生态安全屏障区。其中,防止和治理草原荒漠化是全面推进“三北”等重点生态工程建设的重中之重。在草原生态保护方面,习近平总书记在内蒙古考察时明确指出:“筑牢我国北方重要生态安全屏障,是内蒙古必须牢记的‘国之大者’。总体上看,内蒙古的草原已经过牧了,要注意休养生息。[1]”内蒙古是我国草原大省,天然草原面积8 800万hm2,草原面积占全国草原总面积的22%,约占全区国土面积的74%[5]。内蒙古草原生态状况不仅影响着全区各族群众的生存与发展,也关乎全国生态安全。“国家要生态、地方要发展、牧民要生活”是当前内蒙古草原牧区普遍面临的现实矛盾和发展难题,也是顺利推进“三北”重点生态工程建设和实现生态、生产“双赢”局面的关键所在。

畜牧业是农业的重要组成部分,其良性发展是牧区民众可持续生计的重要保障。天然草原具备生产、生态双重价值,同时也表现出脆弱性和非均衡性2种特征。畜牧业生产的特点是通过畜禽消化系统和生理机能将饲草料等植物性产品转化为肉蛋奶等高端食品供人类食用。畜牧业是草原牧区的传统支柱产业,在经济结构中不仅有着极其重要的地位,也担负着保障国家农畜产品的供给任务。牧区畜牧业生产高度依赖天然草原,尤其以草地畜牧业为主要生产方式的传统牧区至今还是“靠天养畜”的粗放式经营状态。近年来,由于气候变化、超载过牧、监管不力等多种因素导致内蒙古部分典型牧区生态保护面临着非常严峻的形势,加上有些地区草地生态功能和生产功能配置不合理,导致系统功能耦合机制失调,草畜矛盾进一步突出,牧区生态、生产、生活“三生”共赢局面仍未形成[6],人地关系(“人-草-畜”关系)长期处于失衡状态。特别是旱灾频发的内蒙古中西部干旱、半干旱草原牧区不具备自产冷季干草的功能和条件,过冬所需饲草大部分都从外地调运或在市场上购买。其中,家畜过冬和舍饲圈养关键物资——天然牧草的供给短缺和价格大幅上涨等问题一定程度上制约着内蒙古典型牧区草地畜牧业可持续发展和草原生态安全的建设步伐。

2 保障牧草安全是草原生态保护与牧民生计的核心

牧草安全不仅关乎草原生态良性循环和广大牧民基本生计,而且还直接影响禁牧休牧、草畜平衡等生态保护政策在牧区的实施效果。出于传统观念、圈养周期和饲养成本等多方面的考虑,牧民一般选择价格相对低廉的天然干草为冷季草料。一直以来,内蒙古商品化天然牧草的供给和流通基本以市场化方式运营,这虽然符合市场经济规律,但同时也伴随着诸多不确定性[7]。

2.1 天然牧草资源短缺,供需体系有待完善

内蒙古天然干草主产区主要集中在呼伦贝尔市4个牧业旗和锡林郭勒盟少数几个典型牧业旗。一直以来,内蒙古天然牧草的生产、流通、销售被少数牧草企业和中间商长期垄断。从现状来看,有些牧草企业和外来商家长期租赁无畜牧户的草场、嘎查村集体草场和禁牧草场,并以产业化打草、商业化经营的模式进行天然牧草的生产、流通和销售。对牧草企业和商家而言,类似规模化、标准化和产业化经营无可厚非,但对于消费者主体的广大牧民而言,市场主导权和定价权等关键环节集中在少数牧草企业和个人手里可能会存在诸多不确定性。当前,牧区市场上流通的天然牧草品类相对单一,来源地有限,目前尚未形成相对成熟完整的多元化跨省跨区域的天然牧草存储、运输和销售体系,牧民购买牧草时可选范围并不多,只能与中间商被动交易。另外,牧区自然灾害频发,特别是遭遇春季旱灾使补饲时间大幅延长,冬季雪灾使交通物流受阻,加上多数牧户对灾害预判不足,抗灾应急饲草储备不充分,牧区基层社会化服务不完善和牧草商市场垄断等多种风险因素叠加导致受灾牧民普遍陷入困境。

2.2 牧草价格连年攀升,生产成本居高不下

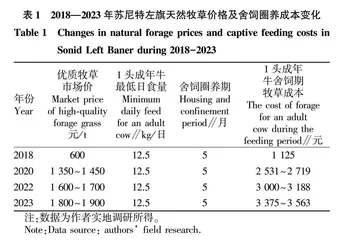

在内蒙古大部分典型牧区,由于没有耕地和饲料地,补饲所需的饲草料绝大部分从市场上购买。然而,因牧区饲草料供给市场网络不够完善、政府重视不足、物流成本高和中间商加价等多重因素叠加导致牧草价格不断高涨,特别是自然灾害年份更加突出。以锡林郭勒盟苏尼特左旗北部某牧业苏木为例,2018—2023年优质牧草价格从600元/t涨至1 900元/t。一头成年繁殖母牛的舍饲过冬牧草成本从2018年的1 125元增至2023年的3 563元(舍饲圈养期5个月),牧草价格和舍饲成本涨幅高达216.7%(表1)。上述支出不包括玉米、豆粕等精饲料成本、防疫成本、劳动力成本和因自然灾害(如春季干旱、冬季雪灾等)导致的舍饲期延长等其他不可预知的成本。实际上,近几年内蒙古部分牧区因冬季多雪、春季干旱等自然灾害导致实际舍饲期大幅延长。比如2023年锡林郭勒盟中西部、巴彦淖尔市北部等牧区遭受了严重旱灾,一直到6月中旬都没有降水,沙尘暴频发,牧草返青延期至7月份,牲畜舍饲圈养期长达8个月,牧民只能继续购买高价牧草为牲畜保命。受访牧民普遍表示,他们当前最关注的是抗灾保畜、牧草价格和畜产品市场行情等与他们密切相关的生计问题。

从牧草价格和舍饲成本来看,内蒙古典型牧区传统畜牧业的生产经营面临着严峻的考验。实际上,天然牧草的短缺和价格不断攀升导致多数牧户难以承受高额的牧草投入。为节省饲草开支,有些牧民尽量减少饲草投喂量,其结果是牲畜掉膘严重、母畜繁殖能力下降和出售所得更低而形成恶性循环。另外,个别牧户因买不起牧草而只能在个人草场上过度放牧或周边禁牧区内偷牧夜牧。虽然这是少数牧民的无奈之举,但这必然会对草原生态保护和荒漠化综合防治造成一定程度的负面影响。

2.3 畜产品行情波动大,畜牧业经营受打击

近年来,牧区畜产品市场行情波动较大,出售价格连年下降,特别是牛肉价格从2023年开始断崖式下跌。目前,牧区活牛出售价格与2021年相比下降了50%以上。以苏尼特左旗2023年末畜产品市场行情为例,个体体重约150 kg的本地品种牛犊活售价从2021年的6 000元以上降至2 800元左右,成年母牛活售价也从10 000元/头以上降至5 000元/头以下。羊肉价格也不例外,以牧民出售比例最多的羔羊(白条)为例,2021年度市场收购价为74~78元/kg,到2023年降至55~58元/kg(分等级收购),跌幅近20元/kg,这说明牧民出售1只羔羊利润与2021年度相比下降了400~500元。事实上,畜产品价格激烈波动不仅对内蒙古传统牧区畜牧业生产极大影响,乃至对全国养殖业大环境也必然造成较大的冲击。