引江济淮大型弃土场土地复垦适宜性分析及模式选择

作者: 徐迎春 程志远 李勇 刘伟 郭肖颖 黄静 刘锦雨 余夏薇 施六林

摘要 针对大型弃土场对当地生产、生态和土地利用方式产生的重要影响,在对引江济淮工程大型弃土场现状调研的基础上,基于复垦为耕地功能的基本要求,开展了引江济淮工程96个弃土场的农耕用地复垦适宜性分级评价,提出了以农耕复垦利用为主,兼顾复垦为设施农业、经济林、现代牧场、生态旅游及科教文化基地、光伏+土地综合治理、建筑工程材料等利用模式的选择,为弃土场土地复垦利用的可行性和可选择的利用模式提供依据和参考。

关键词 引江济淮;大型弃土场;复垦适宜性评价;模式选择

中图分类号 TD88 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)21-0179-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.21.037

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Land Reclamation Suitability Analysis and Mode Selection of Large-scale Spoil Sites of the Yinjiangjihuai Project

XU Ying-chun, CHENG Zhi-yuan, LI Yong et al

(Anhui Provincial Water Resources and Hydropower Survey and Design Institute Co., Ltd., Hefei, Anhui 230088)

Abstract This paper addresses the significant impact of large-scale spoil sites on local production, ecology, and land use patterns. Based on a survey of the current status of large spoil sites of the Yinjiangjihuai Project, and considering the basic requirements for reclamation to arable land, the suitability grading evaluation for agricultural land reclamation of 96 spoil sites of the Yinjiangjihuai Project was conducted. It proposes prioritizing agricultural reclamation, while also considering other utilization pattern, such as the utilization of reclaimed land for facility agriculture, economic forest ecological reclamation, modern pastures, eco-tourism and educational cultural bases, photovoltaic and land comprehensive management, and the reuse of construction materials. This provides a reference for the feasibility and selectable utilization models of spoil site land reclamation.

Key words The Yinjiangjihuai Project;Large-scale spoil sites;Land reclamation suitability;Mode selection

基金项目 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司专项资金(QTZCFKJS-202302)。

作者简介 徐迎春(1963—),男,江苏南京人,高级工程师,硕士,从事水利规划与国土整治研究。*通信作者:余夏薇,助理研究员,博士,从事农业生态环保研究;施六林,研究员,硕士,从事农林生态、农业工程、农业规划研究。

收稿日期 2024-07-05

引江济淮工程沟通长江、淮河两大水系,是跨流域、跨省重大战略性水资源配置和综合利用工程[1-2]。工程临时用地1.03万hm2,占压了大量土地,其中耕地约0.85万hm2 [3]。为了落实十分珍惜、合理利用土地及切实保护耕地的基本国策[4],提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益,临时用地在期满后要及时进行复垦,通过整治改造,使失去的生产能力重新得到恢复。

引江济淮工程临时用地包括大量的弃土场、排泥区、取土区等施工临时用地[5-6],涉及铜陵、安庆、合肥、淮南、亳州、阜阳等9个市的21个县区,分布范围广,从枞阳县长江圩区开始,跨越江淮分水岭,到淮北平原,涉及的地形、地貌、气象、水文、土壤、种植结构等复杂,需要因地制宜地针对不同地区制订相应的土地复垦利用策略,采取不同的复垦方式。

1 引江济淮弃土场概况

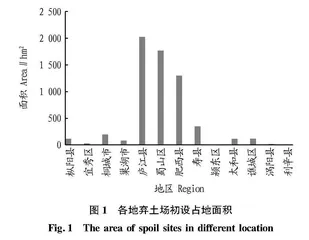

引江济淮临时用地占地面积大,涉及多个县市区,情况复杂,类型多样。引江济淮临时用地类型主要有弃土场96个,面积0.610万hm2;排泥区55个,面积0.170万hm2;取土区13处,面积0.037万hm2;其他施工临时用地0.197万hm2。初设弃土场占引江济淮工程总临时用地的65%,单个弃土场面积超过66.667 hm2以上的大型弃土场有15个,占总弃土场面积的63.34%。弃土场在各城市的分布如图1所示,其中,庐江县、蜀山区、肥西县弃土场面积较大,分别都超过1 000 hm2。由于引江济淮工程土方量大、工期紧,部分表土剥离不到位;弃土增加了现状高程,弃土场一般高于周边农田3.0~6.0 m,恢复原有耕种条件难度大,增加了复垦的难度。

引江济淮工程临时用地主要布置在主线两侧和枢纽附近,并随地形条件、施工标段划分等呈相对零散而又相互连接的点状或点线状分布。此外,因施工间接破坏的土地也是以主线为中心轴向两侧展开,呈条带状零星分布。弃土场对土地损毁的类型主要是压占,据统计,弃土场损毁土地总面积6 102.28 hm2,损毁的土地类型主要为水田、旱地等农耕用地。弃土场占用的耕地面积占总弃土场面积的72.53%。弃土场在使用后其地表形态将会被永久改变,造成地表裸露,土壤抗蚀能力下降,含有丰富有机质的表层土壤被覆盖,土壤肥力降低等。此外,原有的灌排排涝和交通体系被改变,对当地的农业生产产生一定影响。引江济淮工程沿线是重要的粮油生产基地,短时期内对耕地资源产生一定影响。因此,开展弃土场土地复垦利用势在必行。

2 复垦利用适宜性分析评价

开展土地复垦利用适宜性评价是土地资源优化配置的基础。通过复垦适宜性分析评价,可确定恰当的后续利用方式,为破坏土地的复垦利用方向和工程技术措施的选择提供依据。开展弃土场土地复垦利用,必须进行科学分析,针对性地选择复垦适宜性评价体系中的参评因子,因地制宜地确定不同的土地复垦方向。例如,农用地复垦是以恢复土地生产能力为目的而进行的复垦,对土地质量要求较高,需要土地的自然条件(如坡度、灌溉、排水等)需满足农用地生产的特定要求[7];建设用地则需要符合土地利用总体规划、城市总体规划或者符合社会经济发展需要。由于引江济淮工程弃土场侵占的原土地利用类型70%以上都为耕地,因此复垦方向以农耕用地为主,采用土地综合指数法[8],以是否满足耕地基本功能要求对引江济淮弃土场进行复垦适宜性评价。该研究以弃土场作为一个评价单元,选择有效土层厚度、耕作层保证率、灌溉条件、排水条件4个指标作为评价因子(表1),对引江济淮工程96个弃土场的农耕用地复垦适宜性进行评价分析[公式(1)]。采用特尔菲法,确定每个指标的权重值,按重要程度对各项因素的权重进行判别,根据重要程度由小到大进行排列,确定后一个因素对前一个因素的重要程度。参考《耕地后备资源调查与评价技术规程》和《土地复垦规程》(试行)等,确定各适宜类型因子值(表1)。

通过计算最高和最低土地的指数和,当所有评价因子指数值均为等级1时,指数为最高分(400分);当所有评价因子指标值均为末级(等级4)时,指数为最低分(100分)。最高指数和减去最低指数,再除以等级个数,所得平均差75为划分等级的梯度分值段,根据梯度分值段划分各评价因子的指数和范围。宜耕等级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表适宜[综合质量指数(G)为325~400]、较适宜(G为250~<325)、临界适宜(G为175~<250)和不适宜(100~<175)。

G=ni=1PiXi(1)

式中:G为地块综合质量指数,P为地块评价因子的权重,X为地块评价因子指数,i为地块编号。

通过分析96个弃土场的有效土层厚度、表土保障、灌溉条件和排水条件,宜耕等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的弃土场分别为83、8和5个。宜耕等级为Ⅰ的弃土场占总弃土场数量86.5%,面积占弃土场总占地面积的91.84%,均具有适宜恢复为耕地的条件;宜耕等级为Ⅱ的弃土场占总弃土场数量的8.33%,面积占弃土场总占地面积的6.03%,主要受到灌溉条件和表土保障的限制,在进行复垦措施(如表土剥离、回填、配套灌排基础设施等)后,较适宜恢复为农耕用地;临界适宜恢复为耕地即宜耕等级Ⅲ级的弃土场有5个,其面积占总弃土场总占地面积的2.13%,由于表土层和耕作层浅,灌溉和排水条件缺少保障,复垦难度大,须通过加大增加耕作层及改善灌排措施等手段,方能使其恢复成为农耕用地,但恢复成本高,难度大。宜耕等级没有Ⅳ级,说明弃土场整体上可以恢复为耕地。

3 土地复垦利用模式选择

根据引江济淮96个弃土场宜耕等级划分,按照《安徽省国土空间规划(2021—2035年)》基本要求,综合考虑复垦土地的社会、经济和生态效应,技术可行性以及经济合理的情况,遵循弃土场土地原性复垦、农业优先的原则,对于复垦宜耕等级为Ⅰ、Ⅱ级的91个弃土场,应优先复垦为农耕用地,以确保耕地得到有效保护,永久基本农田数量不减少,质量不降低,生态有改善,稳定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区耕地需要。对于宜耕等级为Ⅲ级的5个弃土场,如果原土地性质为耕地,可以通过加大场地平整、表土回填、翻耕、配套灌排、土壤改良等工程和农艺措施,复垦成农耕用地,保证弃土场复垦在不破坏生态,尊重农民意愿,确保经营者合法权益的情况下,尽量恢复成可稳定利用的耕地;如果原土地性质不为耕地,不具备农业生产条件,复垦的难度和代价特别巨大,可选择其他土地复垦利用模式。

复垦中具体模式的选择,需要根据复垦适宜性评价结果,针对复垦地块土地性质、地形地貌、宜耕层状况、灌排及交通条件等实际情况,选择不同的复垦利用模式,并在复垦措施、操作、管理等多方面优化执行,力求取得最佳效果。依据弃土场土地复垦利用适宜性评价结果,弃土场土地复垦利用选择要以采用适宜农作物露地生产的农耕种植复垦利用模式为主,以保障粮食安全和重要农产品供给。同时,兼顾多样性发展,在绝对保障复垦为耕地的前提下,对原土地性质不为耕地、又不具备农业生产条件的少量地块,可以选择复垦为林地、园地、牧场、设施、材料、科教、旅游、光伏用地等其他利用模式。根据实际情况,如下模式可供选择:

3.1 农耕复垦利用模式

农耕复垦利用需要有较好的有效土层、土壤肥力和排水及保水等条件,根据土地综合指数法对引江济淮弃土场进行复垦适宜性评价分析,大部分弃土场都具有较好的恢复农业生产的条件基础。对于有效土层厚度大于50 cm,耕作层厚度大于30 cm,耕作层有机质含量高于1.5%,砾石含量低于5%,土壤通体无污染,土壤容重控制在1.1~1.3 g/cm3的地块,复垦宜耕等级为Ⅰ、Ⅱ的弃土场,宜复垦为农耕用地。