马铃薯13个品种(系杂交亲和力及F1代性状研究

作者: 熊湖 张德银 杜勇利 廖霏霏 彭志芸 刘小波

摘要 以13个马铃薯品种(系)作为亲本材料,通过人工授粉的方式进行杂交试验,对不同杂交组合的坐果率、种子粒数等以及F1代实生苗的部分农艺和产量性状进行了分析,以探究亲本选择与早代性状筛选对马铃薯杂交育种效率的影响。结果表明,不同亲本杂交组合的平均坐果率、平均每果种子粒数和平均每花种子粒数存在显著差异,不同杂交组合间平均坐果率与平均每果种子粒数二者共同影响平均每花种子粒数,最终影响收获的种子数;单株块茎数在马铃薯早代中遗传稳定性更强,因此在早代选育中应更加注重该性状的选择。

关键词 马铃薯;杂交;坐果率;农艺性状

中图分类号 S 532 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)23-0029-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.23.007

Study on the Hybridization Affinity and F1 Trait Analysis of 13 Potato Varieties

XIONG Hu, ZHANG De-yin, DU Yong-li et al

(Yibin Academy of Agricultural Sciences, Yibin, Sichuan 644000)

Abstract In this study, 13 potato varieties (lines) were used as parent materials for hybridization experiments through artificial pollination. The fruit setting rate and seed number of different hybrid combinations, and some agronomic and yield traits of F1 seedlings from different hybrid combinations were analyzed to investigate the effects of parental selection and early-generation trait screening on the efficiency of potato breeding. The results showed that there were significant differences in the average fruit setting rate, average seed number per fruit, and average seed number per flower among different parental hybridization combinations. The average fruit setting rate and average seed number per fruit jointly affected the average seed number per flower, which ultimately affected the number of harvested seeds. The number of tubers per plant had stronger genetic stability in the early generation of potatoes, so more attention should be paid to the selection of this trait in early-generation breeding.

Key words Potato;Hybridization;Fruit setting rate;Agronomic traits

基金项目 “十四五”四川省薯类育种攻关项目(2021YFYZ0019)。

作者简介 熊湖(1992—),男,重庆人,助理研究员,硕士,从事马铃薯栽培技术与遗传育种研究。

*通信作者,高级农艺师,硕士,从事农技推广工作。

收稿日期 2024-01-04

马铃薯具有适应性广、产量高、营养价值高等特点,是一种兼具食用、饲料、加工等多种用途的作物[1],马铃薯在我国各个生态区域都有广泛种植,种植面积位居世界前列,但我国马铃薯单产仍不高[2],主要原因之一是缺少适应不同生态环境以及气候特征的优质品种[3]。马铃薯的育种途径有品种间杂交、种间远缘杂交、物理化学因素诱变以及随着生物技术发展而出现的体细胞无性系变异、细胞融合和基因工程等[4]。目前我国马铃薯新品种的选育主要方法仍是杂交育种,是利用杂交种子培育实生苗,并对实生苗培育的多代无性世代进行定向筛选的育种方法[5];马铃薯具有无性繁殖的特点,定向筛选出的实生苗所具有的优良性状,可以稳定遗传下来[6]。马铃薯属于四倍体作物,杂交后代较二倍体复杂许多,且马铃薯不同品种开花结实性差异很大,在不同区域开花表现也不相同,马铃薯杂交育种往往需要丰富的亲本材料,若盲目地选择亲本品种进行配制,不仅会导致选育成功率低,也会浪费大量的资源材料,因此选配好亲本是提高育种效率的关键[7]。

作物杂交亲和力直接影响杂交结实率,是评价不同亲本杂交结实能力的指标之一[8]。李晓春等[9]对11个油茶无性系杂交研究发现,不同组合间的成果率、单果结籽数和亲和指数差异显著,表明油茶无性系间存在花粉不亲和现象,这可能是引起油茶低产的原因之;李红莉等[10]对蓝靛果忍冬杂交亲和力研究发现不同组合杂交当代浆果表型性状存在显著差异,高亲和力组合间浆果性状表现更佳;齐海英等[11]对6个马铃薯品种(系)杂交发现不同品种在作父母本表现亲和力有所差异,且也受到气候条件的一定影响。笔者以不同马铃薯品种(系)为亲本材料,开展杂交育种试验,研究其杂交亲和力,分析杂交坐果率、实生籽数量以及部分后代实生苗性状,为马铃薯杂交育种亲本选择以及实生苗的筛选提供一定参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以四川省宜宾市农业科学院收集的会薯18号、达薯1号、云薯505、KT96-1、川凉芋1号、云薯902、云薯505、87-3、83-1、29.5-1、靖薯6号、昭薯6号、P03共13个马铃薯品种(系)为亲本材料,选择健康的薯块用作种薯。

1.2 试验方法

1.2.1 亲本材料播种与杂交。

亲本材料于2021年2月18日,在四川省宜宾市筠连县高坪村塑料大棚内播种,采用单垄双行种植,垄距90 cm,行距30 cm,株距23 cm,每个亲本材料种植18株,播种前施足基肥,后续不再追肥。

于2021年5月6—9日进行人工杂交授粉,于杂交前1 d收集即将开放的新鲜花朵,取下雄蕊后摊放于无风、光照充足的房间中,避免阳光直射,待干燥后收集花粉并做好标记。授粉于10:00之前进行,选择新鲜成熟的花朵去雄后授粉,完成后做好记录。于6月23日按照杂交组合收获浆果,挂于室内等待后熟,变白后及时将种子洗出保存。

1.2.2 实生籽栽培。

将保存的实生籽按照组合平摊于玻璃皿上,加入适量清水使其刚好没过种子表面,待80%种子露白后即可播种,期间每日更换清水防止细菌污染。实生籽采用育苗盘育苗,基质为四川地宝生物有机肥公司生产,主要成分为有机肥、蛭石与珍珠岩,待幼苗长至6~8片真叶后移栽至18 cm×16 cm营养钵中,基质同上,每个组合播种500粒。期间记录实生苗(F1)株高、生育期、结薯数、薯重。

1.3 数据处理

试验数据使用 Excel 2010、DPS 7.05数据处理软件进行处理和分析。

2 结果与分析

2.1 各品种(系)杂交结果

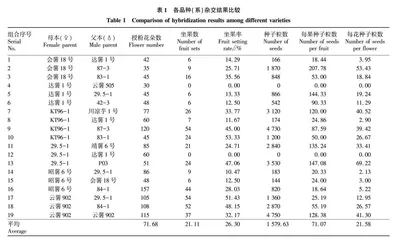

各品种(系)杂交情况见表1,因开花数量影响,各品种授粉花朵数不同,有6个品种(系)作为母本,共获得19个杂交组合,坐果率在0~53.33%,平均坐果率为26.30%,平均单果种子粒数为77.06。坐果率高于平均值的有9个组合,有2个组合坐果率超过50%,分别是KT96-1×83-1(53.33%)、云薯902×29.5-1(51.43%),组合达薯1号×云薯505与29.5-1×达薯1号坐果率为0,表现为杂交不亲和;平均单果种子粒数低于平均值有11个组合,在100粒以上的有6个组合,其中会薯18号×87-3平均单果种子粒数为207.78,超过200粒,其余5个组合均在120~150粒;平均每花种子粒数最高的组合是29.5-1×P03,平均每授粉花朵可收获69.22粒实生籽,而坐果率最高的组合KT96-1×83-1的每花种子粒数为26.67粒,每果种子粒数最高的组合会薯18号×87-3的每花种子粒数为53.43,因此综合杂交结果与杂交效率,在杂交试验中以29.5-1×P03杂交效果最好。

2.2 不同母本杂交结果

6个母本杂交结果见表2,除KT96-1配制4个组合外,其余5个母本均配制了3个组合。平均坐果率最高的是云薯902,最低为达薯1号,分别为43.92%、8.61%,除云薯902与KT96-1外,其他4个母本平均坐果率均达显著差异;除昭薯6号外,达薯1号的平均坐果率均显著低于其他4个母本;会薯18号、29.5-1、昭薯6号之间差异均不显著。平均每果种子粒数最高的是29.5-1,最低的为昭薯6号,分别为94.11、20.99粒,会薯18号、29.5-1之间平均每果种子粒数差异不显著,但均显著高于KT96-1、昭薯6号和云薯902;昭薯6号的平均每果种子粒数显著低于其他5个母本。平均每花种子粒数最高的为29.5-1,最低的为昭薯6号,分别为34.21、3.45粒,且两者之间达显著差异。综合来看,29.5-1的平均每果种子粒数与平均每花种子粒数均最高,母本作为杂交亲和力最强,但平均坐果率为23.92%,由此可知,不同母本间平均坐果率与平均每果种子粒数并无直接相关性,二者共同影响了平均每花种子粒数,最终影响了收获的实生籽数。

2.3 不同杂交组合实生苗(F1)性状

6个杂交组合F1代实生苗,平均株高在16.70~24.95 cm,KT96-1×川凉芋1号株高显著高于云薯902×29.5-1、达薯1号×29.5-1、29.5-1×靖薯6号,分别提高33.14%、28.87%、49.40%,除云薯902×云薯902、KT96-1×川凉芋1号显著高于29.5-1×靖薯6号外,其余组合之间差异不显著;6个杂交组合F1代实生苗平均单株结薯数在4.56~7.83粒,除会薯18号×87-3与KT96-1×川凉芋1号,云薯902×云薯902与达薯1号×29.5-1,达薯1号×29.5-1与29.5-1×靖薯6号之间差异不显著,其余各个组合之间差异显著,单株结薯数最大相差3.27粒;平均单株薯重在30.87~41.71 g,除KT96-1×川凉芋1号与云薯902×29.5-1差异达显著水平外,其余各组合差异均不显著;6个杂交组合F1代实生苗平均生育期均在100 d以上,各个组合平均生育期差异不大,最长组合(会薯18号×87-3)与最短组合(达薯1号×29.5-1)之间相差18 d(表3)。

2.4 不同杂交组合F1代产量性状频数分布

单株块茎重、单株块茎数是构成产量的重要因素,不同杂交组合F1代产量性状频数分布可以在一定程度上反映该组合分离程度以及产量性状优劣。除组合3(KT96-1×川凉芋1号)在单株块茎重频数分布出现双峰分布外,其他各组合2种性状均呈连续性偏小分布。

在单株块茎重频数分布上,0~15 g、>15~30 g分布比较集中(σ2=0.001 85、0.002 45),不同组合间频数差异较小,其中组合2(达薯1号×29.5-1)在>15~30 g有最高的频数(0.50);>30~45 g的单株块茎重频数分布较为分散(σ2=0.010 38),说明在该范围内不同杂交组合单株块茎重差异较大,遗传因素在这一区间的影响较为显著,其中杂交组合4(29.5-1×靖薯6号)在该范围内频数表现最高(0.43),在大于75 g的范围内,大多数组合的频数都很低(0.03)或为0(图1)。