不同施肥措施对高纬地区小麦生长和氮肥利用率的影响

作者: 朱宾宾 孙双红 伟军 赵晓龙 张廉昀 张世强 白玉 屈越权 丛书强

摘要 为揭示不同施肥措施对高纬地区小麦生长及氮肥利用率的影响。选取内蒙古呼伦贝尔为研究区,采用野外观测和室内测定相结合的方式,研究了2种缓释肥和1种缺氮处理对高纬地区小麦生长及氮肥利用率的影响。结果表明,含有腐殖质的缓释肥对地上生物量的作用最大,增产了4.93%,使小麦产量增产了1.77%,含腐殖质的缓释肥提高了氮肥贡献率和氮肥农学效率,分别为8.71%和5.48 kg/kg,缺氮处理对小麦地上干生物量副作用最大,较常规施肥减产了4.9%。说明含腐殖质的缓释肥可有效促进高纬地区小麦的生产和提高氮肥利用率。

关键词 小麦;地上生物量;产量;高纬地区

中图分类号 S 512.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)23-0148-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.23.031

Effects of Different Fertilization Measures on Wheat Growth and Nitrogen Use Efficiency in High Latitude Region

ZHU Bin-bin1, SUN Shuang-hong2, WEI Jun1 et al

(1.Development Center of Forestry and Grassland in Hulunbeier, Hulunbeier, Inner Mongolia 021000;2.Research Institutein of Forestry and Grassland Science in Hulunbeier, Hulunbeier, Inner Mongolia 021000)

Abstract To reveal the effects of different fertilization measures on wheat growth and nitrogen utilization efficiency in high latitude areas. By combining field observation and indoor measurement to study the effects of two slow-release fertilizers and one nitrogen deficiency treatment on the growth and utilization-rate of nitrogen fertilizer in high latitude area.The results showed that the slow-release fertilizer containing humus had the greatest effect on aboveground biomass and yield,increased by 4.93% and 1.77%, respectively.The slow release fertilizer containing humus increased the contribution rate of nitrogen fertilizer and the agronomic efficiency of nitrogen fertilizer,with the amount of 8.71% and 5.48 kg/kg,respectively. The nitrogen deficiency treatment had the largest side effect on the dry biomass of wheat,which was 4.9% lower than the conventional fertilization.The results showed that the slow release fertilizer containing humus could effectively promote the production of wheat and improve the utilization rate of nitrogen fertilizer in high latitude areas.

Key words Wheat;Aboveground biomass;Yield;High latitude region

基金项目 内蒙古自治区高层次人才开发基金项目(内人社办函〔2024〕144号);内蒙古自治区自然科学基金项目(2020MS03020);国家科技基础资源调查专项课题(2019FY102003)。

作者简介 朱宾宾(1991—),男,吉林公主岭人,高级工程师,硕士,从事林农经济与森林生态研究。

*通信作者,工程师,硕士,从事种质资源开发与植物保护研究。

收稿日期 2023-09-04;修回日期 2023-10-25

多年来,就如何延长化肥肥效期、提高化学肥料的利用率、减小因施肥不当造成的环境污染问题,引起了广大学者的关注,20世纪50年代以来,缓释肥的研制和应用为解决这个问题提出了新的思路[1]。苏舜[2]研究发现,与常规肥料相比,测土配方施肥和施用缓释肥可显著提高小麦产量,卢梅军等[3]通过施用不同配比及类型的缓释肥发现,缓释氮和速效氮肥的合理配施可满足小麦不同生育期对养分的需求,袁月星等[4]研究发现,与不施肥处理相比,施用缓释肥的各处理小麦产量均显著提高,增产幅度为 26.57%~54.33%,白珊珊等[5]研究表明,在保证N和P2O5施肥量同当地施肥量基本一致的基础上,施用控释肥提高了冬小麦产量 17%~29%。因缓控释氮肥的氮素释放特点与小麦植株氮吸收规律相吻合以及土壤氮素累积量少等原因,缓释肥提高了小麦氮肥利用率 6.18%~11.57%,谢培才等[6]研究发现,包膜缓释肥能显著提高氮、磷、钾的利用率,使氮素利用率在小麦上比普通复合肥平均提高 9.14%。作为我国粮食主产区之一的呼伦贝尔,近年来,随着农业结构调整步伐的不断加快,小麦种植面积快速发展,据呼伦贝尔市统计局统计,2020 年呼伦贝尔小麦种植面积达23.19万hm2,产量达80.41万t,分别占全市农作物种植面积和粮食产量的12.25%和12.65%,目前,化肥过量投入、利用效率低下所带来的土壤性质恶化、土壤肥力下降和土壤板结等问题已成为阻碍“呼伦贝尔小麦”绿色生产的重要约束。笔者以呼伦贝尔寒旱地区小麦为研究对象,开展新型施肥技术的研究,可为寒旱区小麦种植区大面积推广缓释肥奠定理论基础,同时,在一定程度上可弥补相关研究在寒旱地区的空缺。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于呼伦贝尔市哈克镇(199°57′13″E,49°18′45″N),该区土壤开发较晚,经营规模大,地带性土壤为黑钙土,面积约5 941.13 hm2,占呼伦贝尔市的3.9%。该区属中温带半湿润半干旱大陆性季风气候,春季多大风而少雨,蒸发量大,夏季温凉而短促,降水集中,秋季降温快,霜冻早,冬季严寒漫长,地面积雪时间长,年均气温0.55 ℃,年降水量360 mm,年日照时数2 049.5 h,无霜期126 d,属于温带草原性气候区。供试土壤基本性质:

土壤质地为黄土状物黑钙土,利用方式为耕地,有机质54.61~69.92 g/kg,全氮2.94~3.55 g/kg,碱解氮210~265 mg/kg,有效磷3~6 mg/kg,速效钾210 mg/kg,pH 6.8。

1.2 研究方法

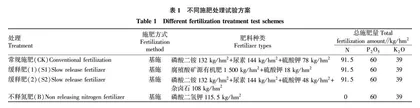

通过野外试验与室内测定相结合的方式,在小麦成熟期,分别对由黑龙江省农业科学院作物育种研究所培育的“龙麦 35”小麦叶片、茎鞘、麦穗和穗粒等地上生物量指标,以及小麦穗粒数、千粒重、收获株数和产量等小麦产量品质指标进行观测。在参考当地春小麦施肥量的基础上,在保证P2O5和K2O施肥量基本一致的条件下,以肥料配置方式为变量,设置3个试验处理和1个对照,按照4种不同施肥处理布设 4 类试验小区,每类试验小区重复布置3个,试验小区设计为长方形(10 m×3 m),面积30 m2,每个小区内均匀划定2个功能分区(植株取样区15 m2和小麦测产区15 m2)(表1)。

1.3 测定项目与方法

在小麦收获期,在每个重复植株取样区随机选择50株小麦,采用剪刀分别剪割小麦叶片(叶枕以上部分)、茎鞘和麦穗,用一次性塑封袋密封后带回实验室测其鲜重,在记录鲜重之后,分别将上述不同器官置于烘干箱内,在105 ℃下杀青10 min,60 ℃下烘干30 min至恒重,电子天平称重,记录干重,每个处理均以3次重复的平均值代表实际值。在每个重复小麦测产区随机选择50株小麦,使用剪刀剪割麦穗,密封后带回实验室待测,脱粒后测量小麦千粒重,麦穗脱粒后采用上述同样方式称取穗粒干重。

肥料农学效率计量方法:AE=(Y-Y0)/F

式中,AE为肥料农学效率(kg/kg),Y为施肥条件下作物产量(kg/hm2),Y0为不施肥条件下作物产量(kg/hm2),F为肥料纯养分(N、P2O5和K2O)的投入量(kg/hm2)[5]。

肥料贡献率计量方法:FCR=(Y-Y0)/Y×100%

式中,FCR为肥料贡献率(%),Y为施肥条件下作物产量(kg/hm2),Y0为不施肥条件下作物产量(kg/hm2)[5]。

1.4 数据分析

试验数据采用Excel 2007软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理对小麦地上生物量的影响

由图1可知,4种施肥处理对小麦地上生物量有不同影响。其中缺氮处理小麦的地上鲜生物量最大,为6.91 g/株,缓释肥(1)处理的小麦地上鲜生物量最小,为6.45 g/株,比缺氮处理下降6.66%,缓释肥(2)和常规施肥小麦地上鲜生物量居中,分别为6.67和6.78 g/株。缺氮处理的小麦地上生物量含水量最大,为44.06%,缓释肥处理的小麦地上生物量含水量较小,缓释肥(1)和缓释肥(2)含水率分别为36.43%和36.28%,常规施肥小麦含水率居中,为40.12%。受植物含水率的影响,缓释肥(1)处理小麦地上干生物量最大,为4.25 g/株,缺氮处理的小麦地上干生物量最小,为3.86 g/株,比缓释肥(1)下降9.18%,常规施肥和缓释肥(2)小麦地上干生物量居中,分别为4.06和4.10 g/株。由此可知,缓释肥处理的小麦干生物量最大,含水量较小,有利于秋季保存,缺氮处理的小麦干生物量最小,含水量较高,需晾晒后保存。

2.2 不同施肥处理对小麦产量及产量构成的影响

由表2可知,不同施肥处理对小麦产量和产量构成因素有明显影响。相比常规施肥(CK)处理,不施氮肥处理穗长、穗宽、穗粒数、千粒重、收获株数和产量分别减少了4.65%、8.33%、15.79%、3.46%、6.41%和7.19%;缓释肥(1)处理穗长、穗粒数、千粒重、收获株数和产量分别增长了2.33%、2.63%、3.19%、1.10%和1.77%;缓释肥(2)处理穗粒数、千粒重、收获株数和产量分别减少了5.26%、1.33%、3.66%和3.54%。由此可知,在相同氮、磷、钾养分处理条件下,不同缓释肥对小麦产量有不同的影响,其中缓释肥(1)对小麦产量产生正向增产作用,而缓释肥(2)对小麦产量产生反向减产作用,然而缺氮处理对小麦产量负作用远大于缓释肥(2)处理。

2.3 不同施肥处理对氮肥农学效率和氮肥贡献率的影响

肥料农学效率也称农艺利用率,它表示单位施肥量(N、P2O5、K2O)生产的经济产量,反映了单位施肥量增产作物的能力。通过计算缓释肥(S1和S2)和当地常规施肥(CK)的肥料农学效率,对比分析缓释肥和常规肥料的增产能力,该研究计算农学利用率所用的施肥量为氮(N)肥用量。由表3可知,氮肥农学效率大小依次为缓释肥(1)、常规施肥(CK)、缓释肥(2),分别为5.48、4.38和2.19 kg/kg,缓释肥(1)相比常规施肥(CK)提高了25.11%。贡献率即肥料对作物产量的贡献率,将不施氮肥处理(B)的产量视为基础地力对产量的贡献,以其为基准计算年投入氮肥的生产能力。氮肥贡献率大小依次为缓释肥(1)、常规施肥(CK)、缓释肥(2),分别为8.71%、7.09%和3.69%,缓释肥(1)相比常规施肥(CK)提高了22.85%,可见,适当的缓释肥可显著提高氮肥贡献率和氮肥农学效率。