江山仙霞岭自然保护区黑麂资源研究

作者: 陈卓 余著成 周晓 余杰 王梅芳 童哲 徐林莉

摘要 于2018年12月至2020年7月,根据保护区地形图、植被分布和当地的实际情况,按公里网格布设了89台红外相机及30条样线,以红外相机法与样线法对仙霞岭自然保护区内黑麂进行研究。结果表明:共14个公里网格相机拍摄到黑麂活动影像,黑麂相对多度为3.38,拍摄率为0.34%,其分布范围为红外相机拍摄到各兽类分布范围的第8位;黑麂分布集中区位于保护区内的高峰、大龙岗等核心区,种群密度为(7.25±2.63)只/km2,全区密度为(4.77±1.36)只/km2。

关键词 黑麂;红外相机;种群密度;仙霞岭自然保护区

中图分类号 S 759.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)01-0122-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.01.027

Study on Muntiacus crinifrons Resources in Xianxialing Nature Reserve,Jiangshan

CHEN Zhuo1,YU Zhu-cheng1,ZHOU Xiao2 et al

(1.Jiangshan Xianxialing Provincial Nature Reserve Management Center, Jiangshan, Zhejiang 324100; 2.Zhejiang Forest Resources Monitoring Center, Hangzhou, Zhejiang 310020)

Abstract From December 2018 to July 2020,according to the topographic map of the nature reserve,vegetation distribution and local conditions,89 infrared cameras and 30 transect lines were arranged according to the kilometer grid. Infrared camera method and transect method were used to study the Muntiacus crinifrons in Xianxialing Nature Reserve.The results showed that 14 km grid cameras captured the black muntjac moving images, the relative abundance of the black muntjac was 3.38, and the shooting rate was 0.34. The distribution range of Muntiacus crinifrons was the 8th in the distribution range of all mammals captured by the infrared camera;the concentration areas of Muntiacus crinifrons were located in the core areas such as Gaofeng and Dalonggang within the reserve,with a population density of (7.25±2.63) ind./km2 and a total density of (4.77±1.36) ind./km2.

Key words Muntiacus crinifrons;Infrared camera;Population density;Xianxialing Nature Reserve

基金项目 浙江省林业发展和保护专项资金项目(201916);江山仙霞岭省级自然保护区综合科考及总规编制项目(ZC2018ZFCG-0811)。

作者简介 陈卓(1995—),男,湖北宜昌人,助理工程师,从事野生动植物保护研究。

收稿日期 2022-03-04;修回日期 2022-03-25

黑麂(Muntiacus crinifrons),又称乌獐、红头麂、蓬头麂,隶属偶蹄目(Artiodactyla)鹿科(Cervidae)麂属(Muntiacus),是麂属中体形较大的种类,成体体重21~26 kg。通体棕褐色,前部偏棕,后部近黑。尾较长,尾背面黑色,腹面纯白。角小,仅有一叉,角柄长于角冠,头顶两角之间有长的明显簇状刚毛,毛色鲜棕。黑麂为中国特有物种,典型的亚热带山地森林动物,被列为国家一级重点保护野生动物,在濒危野生动植物物种国际贸易公约(CITES)和国际自然与自然资源保护联盟(IUCN)名录中分别被列入附录Ⅰ和易危(VU)级别,现存种群主要栖息在浙江和安徽两省,与皖、浙接壤的赣、闽山区也有少量分布。

近年来,随着山区的开发和过量采伐森林等人为活动影响的加剧,使黑麂栖息地受到严重破坏,其分布区面积不断缩小,现存的种群主要分布在27.5~31.0°N,117.0~121.5°E,面积约为7.65万km2[1-2]。在以上分布区内有2个分布中心,一是浙江西南的遂昌分布中心,包括白云山和牛头山一带;二是皖浙分布中心,包括黄山和九华山,东至浙江天目山,南至开化的石耳山一带[3-4]。由于栖息地的大规模丧失和人类的大量捕杀,黑麂数量正在逐年下降,1987年估计为5 000~6 000头。2005年,郑祥等[5-6]对浙江省黑麂资源进行专项调查,估计浙江的黑麂数量为3 500~4 000头。江山仙霞岭省级自然保护区东临遂昌分布中心,北望皖浙分布中心,身处武夷山生物多样性保护优先区域浙江—福建—江西的咽喉地带,因此对仙霞岭自然保护区的黑麂开展研究,可为黑麂的系统保护提供有效的管理理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

仙霞岭自然保护区位于浙江省江山市南部山区,是钱塘江源头之一,南临福建省浦城县。地理坐标为118°33′42″~118°41′05″E,28°15′26″~28°21′11″N,保护区总面积69.91 km2。仙霞岭自然保护区大地构造上位于江山—绍兴深断裂带西南端之南东侧,属华南褶皱系浙东南褶皱带丽水—宁波隆起龙泉—遂昌断隆的北部,岩浆活动强烈,其基底地层为早—中元古宙陈蔡群变质岩系。保护区属仙霞岭中低山区,地貌类型属构造侵蚀中低山地貌。山势挺拔陡峻,峰峦嵯峨,保护区及周边地区海拔1 000 m以上山峰28座,大多数分布在浙、闽边界和江山市与遂昌县、衢州区交界一带。区内最高峰大龙岗,海拔1 501.0 m。保护区地处中亚热带北缘,亚热带湿润季风气候区,四季分明,光温适宜。由于保护区山多且高,受地形地势等诸多因素影响,小气候特征明显,区内气温偏低且日较差大,雨量充沛,日照相对偏少,立体气候明显,年际变化大。保护区属钱塘江水系一级支流江山港的支流——周村溪,全长25 km,流域面积123.1 km2,是一条小支流众多、集雨面积较大的山区溪流。保护区下游已建有峡口水库和白水坑水库,是当前江山市水质最优良的饮用水源地。区内有6个植被型组、10个植被型、13个植被亚型、25个群系(组),有国家重点保护植物南方红豆杉(Taxus wallichiana)、伯乐树(Bretschneidera sinensis)、榧树(Torreya grandis)、榉树(Zelkova schneideriana)、鹅掌楸(Liriodendron chinense)、凹叶厚朴(Magnolia officinalis)等28种;有国家重点保护动物黑麂(Muntiacus crinifrons)、黄腹角雉(Tragopan caboti)、白颈长尾雉(Syrmaticus ellioti)、黑熊(Ursus thibetanus)、藏酋猴(Macaca thibetana)、中华鬣羚(Capricornismilneedwardsii)等47种。

1.2 研究方法

1.2.1 红外相机法。

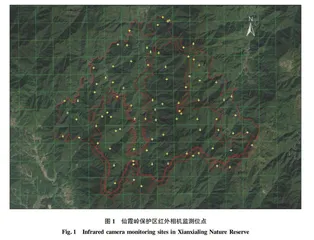

红外相机调查技术具有装置隐蔽及能够持续全天候工作的特点,适合探测活动隐秘、数量稀少的动物。随着红外相机调查的成熟和成本降低,尤其近20年来,红外相机技术已成为陆地生态系统大中型兽类和地面活动鸟类的重要常规监测技术。笔者运用地理信息系统软件(Arcgis 10.2)将仙霞岭自然保护区叠加到CGCS2000国家大地坐标系的公里网格上,于2018年12月至2020年7月,按公里网格布设89台红外相机,尽可能地保证覆盖面广,且分布均匀,但是保护区内地形切割剧烈,多悬崖陡壁,有些位置很难到达,布设相机偶有偏差。该研究红外相机监测位点布设见图1。

调查前,根据保护区的地形图和植被分布情况,选择各网格内要调查的植被类型和相机的大致布设位点。根据地形图到达预定区域后,选择动物痕迹(粪便、足迹和遗落物等)较多或动物足迹、水源较多的地方作为调查点安装相机。摄像机固定在离地面50~80 cm的树干上,镜头与地面大致平行。同时详细记录红外相机的位置、GPS定位、海拔高度、植被类型及特征等环境因子的数据。该研究使用东方红鹰系列红外相机,每次触发连续拍摄3张照片和1段10 s视频。

1.2.2 样线法。

黑麂是一种生活在茂密山林中的大型哺乳动物,在野外几乎不可能观察到它。然而,黑麂会在活跃的栖息地留下足迹和粪便等活动痕迹。栖息地留下的活动痕迹越多,说明该地区黑麂种群密度越高。结果表明,黑麂、小麂和毛冠鹿的生境无明显重叠。同时,黑麂脚印和粪便的规模和外观特征容易区分于其他同域分布的鹿科动物,如黑麂的足迹明显大于小麂,黑麂粪便颗粒大,常常附着堆放在一起,而且小麂的颗粒少,附着力低,外观特点比较松散;毛冠鹿的脚印介于两者之间,但它的粪便相对短而圆[3]。因此,可以通过该地区黑麂的足迹链和粪便痕迹等间接指标来确定黑麂的种群密度。

根据当地的实际情况,采用分层抽样样线统计法,在仙霞岭自然保护区的试验区、缓冲区、核心区共设置30条样线统计鹿科动物的种群密度大小。在保护区大子坑、东坑口、徐罗—高峰、龙井坑、平福坑样地遵循随机等概率原则布置样带(图2),每条样线长度见表1。样线单侧宽度为10 m。每一季度按照所设样线调查1次,发现新鲜的痕迹时,用全球卫星定位系统(GPS)定位并记录发现地的生境因子。

1.3 数据分析

1.3.1 相对多指数。

该调查共布设红外相机89台,进行为期570 d的调查。野外调查后,将照片和视频数据进行物种鉴定,并将数据输入数据库进行处理和分析。根据相机拍摄的对象、种类、类别等进行分类整理,如兽类、鸟类、未识别兽类、未识别鸟类等。整理完成后再整理黑麂相关数据。

以红外相机的拍摄数据为基础,计算黑麂的相对多度指数(relative abundance index,RAI):

RAI=(独立有效探测数/总有效相机工作日)×1 000

式中,独立有效探测数,即单个红外相机机位上拍摄到某物种记录为该物种的1次有效探测,30 min内拍到的多张同一物种照片或多段视频合并记作1次独立有效探测;有效相机工作日,即单台红外相机持续工作24 h记为1个有效相机工作日。

1.3.2 拍摄率。

拍摄率(CR)以每个红外相机在有效工作日拍到的黑麂独立照片数为衡量标准,有效工作日是指每台相机工作周期内除去相机维护、损坏并正常运转的天数,按以下公式计算:

拍摄率=该物种被拍摄的独立照片数该相机有效工作日×100%

1.3.3 种群密度。

样线内种群密度的计算公式: