不同茶树品种晒红茶品质对比研究

作者: 仝佳音 张艳梅 杨方慧 夏丽飞 申时全 郝连奇 李金龙

摘要 [目的]研究不同大叶种茶树品种加工成晒红茶的生化成分含量以及综合品质特点,优选出最适制晒红茶的品种。[方法]选用10个不同品种的大叶种茶为试验材料,利用相同的加工方法,制成晒红茶并对其内含成分进行分析,并进行感官审评。[结果]感官审评结果表现为群体种>清水3号>73-11>云茶普蕊>73-8>云抗37号>云抗14号>云抗43号>长叶白毫>云抗10号,常规生化成分含量相对较高的品种为清水3号、云茶普蕊和云抗37号。茶色素含量较高的品种为云茶普蕊、长叶白毫和云抗43号。[结论]云茶普蕊、清水3号和云抗37号表现出较好的晒红茶适制性。

关键词 晒红茶;品种;内含成分;加工工艺

中图分类号 TS 272 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)01-0158-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.01.035

Comparative Study on the Quality of Sun-dried Black Tea of Different Tea Varieties

TONG Jia-yin, ZHANG Yan-mei, YANG Fang-hui et al

(Institute of Tea Research, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kunming, Yunnan 650205)

Abstract [Objective]In order to study the biochemical components content and comprehensive quality characteristics of sun-dried black tea processed from different kinds of tea trees. [Method]10 varieties of large leaf tea were selected as experimental material, using the same processing method, sun-dried black tea was prepared and its ingredients were analyzed. [Result] The results showed that the sensory evaluation were as follows: population species > Qingshui 3 > 73-11> Yuncha Puri > 73-8 > Yunkang 37 > Yunkang 14 > Yunkang 43 > Longleaf Pekoe > Yunkang 10. The contents of conventional biochemical components were Qingshui 3, Yuncha Puri and Yunkang 37. The tea pigments with higher content were Yuncha Puri, Longleaf Pekoe and Yunkang 43. [Conclusion]Yuncha Priori, Qingshui 3 and Yunkang 37 showed good suitability for sun-dried black tea.

Key words Sun-dried black tea;Varieties;Inclusion component;Processing technology

基金项目 世界大叶茶——重大科技专项计划(202102AE090038);普洱茶优良品种——重大科技专项计划(202002AE320001)。

作者简介 仝佳音(1988—),女,河南洛阳人,助理研究员,硕士,从事茶叶加工与质量检测研究。通信作者,研究员,从事科技成果创新转化研究。

收稿日期 2022-01-25;修回日期 2022-06-06

晒红茶是近年从传统的滇红茶叶演变出来的一个茶叶加工新产品,是介于普洱茶与红茶之间的一种茶类[1]。其主要是以云南大叶种茶树鲜叶的一芽二、三叶为原料,通过萎凋、揉捻、发酵、日光晒干的工艺而制成。晒红茶与滇红茶的区别主要是最后一道工序的不同,滇红茶是经过高温烘焙,而晒红茶则是日光干燥。晒红茶未经过所谓提香的程序,从而使得其保留了更多的活性物质,因此,晒红茶突破了一般红茶2~3年的保质期,而呈现出越陈越香的独有品质[2]。目前有关生化成分作为决定茶叶品质的物质基础的报道较多,特别是与红茶品质的关系也有诸多报道[3-6],但是有关晒红茶则鲜见报道。

云南大叶种茶树品种多样,内含物质丰富,适制性强,特别是制成的红茶,汤色红浓明亮,滋味甜醇,但是大叶种红茶也面临香气不足、苦涩味偏重的缺点,这在一定程度上影响了其市场占有率。然而,晒红茶作为一种新兴茶,因其独特性而被人们喜爱,但关于晒红茶品质的一些未知问题仍需要进一步研究,如不同品种、不同工艺加工的晒红茶品质的变化以及经过贮藏其内含成分、香气化合物的变化。因此,探讨不同品种制成的晒红茶品质可为进一步研究晒红茶提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料

鲜叶采摘于云南省农业科学院茶叶研究所科研基地茶园,主要的茶叶品种有云抗43号、云抗10号、云抗14号、云抗37号、73-11、73-8、清水3号、长叶白毫、云茶普蕊、群体种共10个品种。

1.2 仪器与设备

茶叶揉捻机:浙江上洋机械有限公司(型号:6CR-40),滚筒杀青机(型号:6CST-40)。

1.3 方法

1.3.1 晒红茶的制作。

在云南省农业科学院茶叶研究所加工车间完成,制作过程:鲜叶→室内自然萎凋→揉捻→发酵→晒干。

萎凋:在室内自然萎凋,要求鲜叶老嫩均匀一致,均为一芽二叶,鲜叶薄摊在萎凋槽上。萎凋时间为15~18 h,萎凋叶含水量在60%~62%。叶片柔软,嫩茎手折不断,手握茶叶成团,松手不易散开,叶色由鲜绿变为暗绿,叶面失去光泽并伴有清香。

揉捻:采用揉捻机进行揉捻,揉捻时间为60 min,即先轻揉捻20 min,加压揉捻20 min,最后再轻揉捻20 min。揉捻适度条索紧卷,茶汁充分揉出而不流失,叶片局部泛红,散发出较浓烈的清香,并且在揉捻后进行解块,散热降温,以利于后期发酵工艺的开展。

发酵:发酵是形成晒红茶色香味的关键工序之一,是绿叶红变的主要过程,发酵适度的叶子,叶脉泛红,叶面呈黄红色;青草气消失,并有浓郁的花果香。该试验的发酵主要是采用竹筐发酵,时间为4~6 h,发酵时通风透气,然后根据变色生香判断是否发酵到位。

晒干:晒干是晒红茶初制的最后一道工序,阳光照晒是晒红茶与其他红茶(烘干)最主要的加工工艺区别之一。将发酵好的茶坯摊于晒棚内的竹簸箕上,摊晒厚度 1~2 cm,充分晒干至含水量约为 6%,收起装箱,装袋。

1.3.2 检测方法。

游离氨基酸总量的检测参照GB/T 8314—2013《茶 游离氨基酸总量的测定》,咖啡碱的检测参照GB/T 8312—2013《茶 咖啡碱含量测定》,茶多酚总量的检测参照GB/T 8313—2018《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》,水浸出物的检测参照GB/T 8305—2013《茶 水浸出物测定》,可溶性糖的检测参照蒽酮-硫酸比色法,茶黄素、茶红素、茶褐素的检测参照萃取比色法,具体分离步骤测定参考《茶学实验技术》[7]。

1.3.3 感官审评。

感官审评主要是采用功夫红茶的审评标准,参照GB/T 23776—2009。对其香气(30%)、滋味(30%)、外形(20%)、汤色(10%)和叶底(10%)进行感官审评。

1.3.4 数据分析。

采用Excel和SPSS Statistics 19分析软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 感官审评结果

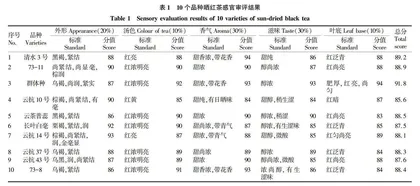

通过感官审评可知,10个品种加工的晒红茶感官品质差异明显。从外形方面分析,云抗14号茶样的得分最高,其次依次为长叶白毫、73-11和云抗10号;从香气方面分析,得分最高的是清水3号,其次是群体种和73-8,群体种、清水3号和73-8香气甜浓,带花香,云抗14号和长叶白毫则带有青气,可能是发酵不够完全、不够充分的原因;从汤色、滋味和叶底3个方面分析,群体种得分最高(表1)。因此,综合得分最高的是群体种,其次是清水3号和73-11。

2.2 不同品种晒红茶常规生化成分含量

2.2.1 水浸出物和咖啡碱含量。

水浸出物是指能溶解于水,在冲泡过程中可以进入茶汤的无机化合物和有机化合物的总和,是茶汤的主要呈味物质,其含量不仅可以反映茶汤的厚薄及滋味的浓郁程度[8],更对茶叶品质起着决定性作用。根据检测结果可知(图1),水浸出物含量在36.97%~48.38%,群体种的含量最高,达48.38%,且香气甜浓,带花香,滋味浓醇;含量最低的是云抗14号,含量为36.97%,香气甜浓,但带有青气,滋味甜醇,微酸,可能是萎凋程度不够,发酵过度导致。

咖啡碱是茶叶中含量最多的生物碱,约占干物质总量的4%左右,是构成茶汤滋味的重要物质之一[9]。它不仅对茶叶品质的形成有一定作用,也是茶叶中主要的药理活性成分[10],具有兴奋神经中枢、利尿等药理功能,特别是与茶汤滋味有显著的相关性,但是咖啡碱含量的高低与茶汤苦味关系也不是绝对的,并不是咖啡碱含量越高,茶汤的苦味越明显,与其他呈味物质也有较大的关系。群体种的咖啡碱含量最低,为2.16%,最高为清水3号,为3.21%,其香气甜浓,汤色红浓明亮,滋味醇浓,但是其叶底泛青,可能是因为发酵不够,或是发酵时温度过低或过高,使多余的茶多酚和咖啡碱留在茶叶内所致(图1)。

从图1可见,水浸出物和咖啡碱的含量在不同品种中有较大差异,如群体种的水浸出物含量最高,而咖啡碱含量最低,清水3号的咖啡碱含量最高,而其水浸出物含量却不是最低,因此并不是水浸出物含量越高,其各项内含成分含量也越高。

2.2.2 氨基酸和茶多酚含量。

氨基酸作为茶叶中的主要化学成分之一,是构成红茶汤色红艳明亮、香高持久的主要物质[9],而且溶于茶汤中的茶氨酸不仅可以缓解茶的苦涩味,还可以增强其甜味[10],与茶叶品质呈高度的正相关。由表2可知,云茶普蕊的氨基酸含量最高,为4.11%,其次是清水3号,为3.75%;含量最低的是云抗14号,为1.85%,可能是加工过程中,揉捻和发酵过度,因而也导致其带有酸味;而云茶普蕊则滋味醇浓,王辉等[11]研究表明,在加工过程中鲜叶中氨基酸的含量呈现由高到低的变化趋势,在萎凋阶段氨基酸的含量显著增高,在揉捻之后其含量则迅速下降,在发酵和干燥阶段其含量则相对保持稳定。

茶多酚是茶汤中苦涩味的主要来源,其含量的高低不仅在一定程度上会影响茶汤的浓度和厚度,而且与茶叶品质尤其是滋味、香气呈显著负相关[11]。由表2可知,清水3号的茶多酚含量最高,可达15.90%,其次是云抗10号和云抗37号,含量最低的是云抗14号,仅11.86%。有研究表明,发酵过度会使茶多酚保留量过低,使茶汤收敛性减弱,汤味变淡。在茶叶加工过程中,因为揉捻力度和时间的不同,细胞内的酶溶出量和酶激活程度以及茶多酚的溶出量也有不同,因此,各样品之间茶多酚含量存在一定差异。