“授-协-放”教学法提升本科生科研创新能力探索

作者: 劳菲 李婧 王永涛 沈群 吴继红

摘要 创新是一个民族进步的灵魂,培养本科生科研创新能力一直是高校教育改革的主要方向之一。以农产品加工学为例,探讨通过“授-协-放”三步教学法为本科生在日常必修课程中积累科研创新基础,协同后期科创训练计划,实现本科生科研创新能力提升的教学改革实践经验。该法多梯度、递进式地激发学生科研创新自驱力,挖掘和培养学生主动发现、分析、解决问题的综合能力。实践表明,该法能够有效实现知识传授与科研创新素质培养并重的教学效果。

关键词 教学改革;本科生;农产品加工;创新

中图分类号 S-01;G 642 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)01-0278-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.01.063

Exploration on “Lecturing-Assisting-Doing” Teaching Method to Improve Undergraduate Scientific Research Innovation Ability—Taking Agricultural Product Processing as an Example

LAO Fei,LI Jing,WANG Yong-tao et al

(College of Food Science and Nutrition Engineering,China Agricultural University,Beijing 100083)

Abstract Innovation is crucial to the development of a nation.Cultivating the research and innovation capability of undergraduates has been one of the major directions of higher education reform.This paper takes Agricultural Product Processing class as an example,to discuss the practical experience of undergraduates’ teaching reform that aiming at accumulating students’ research preliminary data in their daily required classes through the three-step “Lecturing-Assisting-Doing” method.In combination of the follow-up classical undergraduate training programs,the objective of improving undergraduates’ research and innovation capability could be well achieved.This method stimulates the self-motivation in students in a multi-gradient and progressive manner,and cultivates the comprehensive ability to actively discover,analyze and solve problems.Knowledge imparting and innovation training may effectively achieve simultaneously.

Key words Teaching reform;Undergraduates;Agricultural product processing;Innovation

基金项目 中国农业大学本科核心课程建设项目(2017)。

作者简介 劳菲(1988—),女,广西南宁人,讲师,博士,从事果蔬加工与品质控制研究。通信作者,教授,博士,从事果蔬加工与风味化学研究。

收稿日期 2022-03-02

2013年青年节,习近平总书记在同各界优秀青年代表座谈时的讲话中指出,创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力[1]。2021年4月,习近平总书记在清华大学考察时寄语中国当代青年“要勇于创新,深刻理解把握时代潮流和国家需要,敢为人先、敢于突破,以聪明才智贡献国家,以开拓进取服务社会”[2]。大学生作为我国当代青年的重要组成部分,是我国创新人才的主要战备力量,在一定程度上决定了我国科研创新、特别是原创探索的发展高度。培养大学生创新能力不仅关乎学生的个人成长,也影响国家的未来发展。

2015年5月,国务院办公厅颁布《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,指出深化高等学校创新创业教育改革是推进高等教育综合改革、促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措[3]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》强调指出,要促进高校内部科技教育资源的共享,实现科研与教学互动和科研与创新人才培养相结合,鼓励本科生投入科研工作,在创新实践中培养他们的探索兴趣和科学精神[4]。将科研创新培养融入日常教学,建立健全大学生的创新意识及能力是高等教育的职责所在。

在高等院校食品专业的课程体系中,农产品加工系列课程是串联本科生理论服务生产,积累动手实践经历,培养科研创新能力的重要教学平台[5],肩负为国家培养及输出各级各类农产品加工专业人才的重任。面对新历史时期全面推进乡村振兴对人才培养的新挑战,须进一步注重新农科与新工科交叉融合[6],探索出契合新时代要求的农产品加工创新人才培养路径。 以中国农业大学食品科学与营养工程学院开设的本科生专业基础课农产品加工学为例,探讨基于“授-协-放”三步教学法提升本科生的科研创新能力的教学模式和实践体会。

1 国内外本科生科研创新能力培养背景及现状

1969年美国麻省理工学院本科教学的院长马戈立特率先提出大学生科研创新计划 “本科生研究机会计划(Undergraduate Research Opportunity Program,UROP)”[7-8]。该计划的目的是培养学生独立科研能力,帮助学生开展深度研究。1997年,美国加州大学伯克利分校在本科生科研培养方面做了包括“热衷于研制真正能改变现状的原型系统”在内的大量创新与尝试,成效显著,形成了著名的“科研重工业模式”或 “伯克利模式”[8-9]。英国采用“项目教学法”对学生进行综合培养,针对每个开放性课题,学生需要使用综合性器材,利用数学建模、试验操作、计算分析等方式完成研究任务[10]。德国采取导师一带一或一带多的“学徒式”模式指导学生进行科学研究[11]。澳大利亚则把培养创新精神的课程纳入必修科目,贯穿于整个教学过程之中。日本将游戏引入教学方法中,用有趣好玩的方式培养学生的科研创新及团队协作能力[10]。

我国在高校大学生中开展科研创新能力培养的起步较晚。1996年清华大学率先提出“学生科技训练”(Students Research Training,SRT)计划,并逐步把学生科研能力培养纳人本科生教学计划和人才培养的评价体系,成效显著[12]。依托清华大学的成功经验,浙江大学、北京大学、中国科技大学等高校的大学生科研训练计划逐步展开[8]。2015年3月,李克强总理在《政府工作报告》中首次提出“中国制造2025”的宏大计划,我国制造业从“中国制造”向“中国创造”转型,创新成为时代的主旋律,大学生科研创新能力培养驶入了发展的快车道。期间国家配套一系列激励政策和有效措施,针对不同专业学科开展了形式多样的创新基金、创业项目并给予资金支持,如大学生科研训练计划(Student Research Training Program,SRTP),提倡并鼓励学生在教师的指导下独立完成项目研究。例如:浙江大学的院(系)、校、省创、国创的四级SRTP[13]。另外,“互联网+”“挑战杯”“创青春”等创新创业大赛和学科竞赛也在全国各地如火如荼地开展,这些活动在引导学生关注国家战略需求、关心社会发展动态、了解科学技术前沿、激发创新思维、积极主动地探索未知领域等方面发挥了重要的作用。同时,高校通过增加投入、创造有利条件等管理改革,优化课程建设、建立大学生科研训练及创新创业孵化基地,促进本科生参与科研创新训练,提高本科生科研创新素质。比如,中国农业大学食品科学与营养工程学院依托国家果蔬加工工程技术研究中心、功能乳品教育部北京市共建重点实验室、食品非热加工北京市重点实验室等多个科研平台,通过院级本科生科研训练计划(Undergraduate Research Program,URP)、校级URP、北创、国创等四级训练体系来培养大学生创新实践能力。项目的实施以及平台的支持,为自驱力强的本科生提供了极好的科研能力锻炼机会。

但目前大多数高校的科研创新能力训练计划需由学生自主联系导师并主导申报,而大多数处于本科阶段的学生存在学习主观动力不足、知识储备不够、学术理论体系不完善、逻辑思维和分析问题、解决问题能力缺乏[14]等限制,使得科研创新能力的培养在本科生群体中进展较为缓慢。因此,如何高效配置校内平台资源,利用课程积累学生科研创新基础,进一步激发学生科研潜能、提高学生创新意识和实践能力成为了构建科研创新新常态的难题和重要目标。为探索上述问题的解决方案,中国农业大学食品科学与营养工程学院在多次教学实践中,总结经验教训,构建了专属特色实践教学模式。以农产品加工学为例,探讨该学院在高等教育改革大背景下,利用课程积累学生科研创新基础,以鼓励学生大胆求异、支持科研创新。

2 构建梯度创新性教学模式

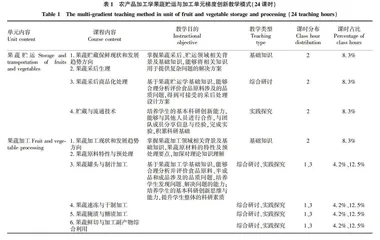

农产品加工学是食品科学与工程专业的基础必修课之一,主要学习粮油、果蔬、畜禽、蛋乳农产品原料基本特性、预处理方法、加工技术与工艺、质量控制与副产物综合利用等,旨在使学生掌握农产品加工学相关基本理论与实践知识,具备分析解决农产品加工工程中复杂的生物化学、工艺与装备等工程技术问题的能力,培养学生创新意识和能力。经过多年不断实践与优化,该院农产品加工学教学团队把本科生综合科研素质和能力的培养融入日常教学,以果蔬贮运与加工单元为例,构建了以“基础知识”为先导,以“综合研讨”为桥梁,聚焦“实践探究”的梯度创新教学模式(表1)。该课程模式建设过程中,坚持以夯实学生基础知识,培养学生的思辨能力、实践能力、科研创新能力为主线,结合农产品加工学科自身特点及当下科学研究热点,以专业化知识体系为依据,注重教学内容的优化升级和学科之间的交叉渗透,建立立足国内,放眼国际的多层次课程模式,实现对学生科研创新能力的激发和培养。

第一梯度基础知识共4个课时,占总课时的16.6%,以背景知识及概念性内容为主,重点培养学生对于科研助力农产品加工的兴趣及理解;第二梯度综合研讨共6个课时,占总课时的25.1%,利用已掌握的基础理论知识,通过讨论的形式进行思维延展,激发学生利用科学知识探索解决现有问题的兴趣,着重培养学生举一反三的综合运用能力,加深对理论知识的消化与吸收;第三梯度探究型实验共14个课时,占总课时的58.3%,该部分是整个教学模式的重中之重,也是衡量该模式教学改革成功的关键,着重培养学生的团队协作精神、科研创新思维以及发现问题、分析问题和解决问题的科研能力。探究型实验部分的成果可作为前期基础支撑学生进一步科研创新训练计划项目的申报,利用课堂完成学生投入科研创新训练项目申请的原始积累,极大改善了部分学生因学习主观动力不足、知识储备不够、学术理论体系不完善、逻辑思维和分析问题、解决问题能力缺乏导致的科研创新训练参与积极性低、培养进展缓慢的现象。该模式提出的3个梯度既相互独立,又紧密联系,由浅及深、由简入繁、循序渐进。这种“一条主线,三个梯度”的教学模式呈现立体的螺旋式、渐进式上升,在该院本科生科研能力培养中发挥了重要作用,达到了夯实科研理论基础和挖掘培养创新性人才并重的目的。