汤逊湖•南湖及墨水湖底泥沉积物中氮磷的释放特征

作者: 林子阳 姜应和 程润喜 胡芳 周欢 陈铭楷

摘要 在夏季环境下以武汉汤逊湖、南湖和墨水湖的底泥沉积物为目标,采用蒸馏水作为上覆水进行静态释放试验,监测各试验柱上覆水中氮磷营养盐的变化趋势,计算TN、TP的累计释放量,分析湖泊底泥中氮磷营养盐的释放规律。结果表明,各湖泊底泥样本向上覆水中释放的氮主要以NO3--N的形式存在;墨水湖底泥向上覆水中释放的氮最多,南湖底泥向上覆水中释放的磷最多。3个湖泊的底泥向上覆水释放的氮磷总量仅占底泥氮磷总量的极少部分,说明汤逊湖、南湖和墨水湖底泥均具有较大的氮磷释放潜力。

关键词 氮磷;底泥沉积物;释放特征

中图分类号 X 524 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)02-0064-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.02.017

Release Characteristics of Nitrogen and Phosphorus in the Sediments of Tangxun Lake,South Lake and Moshui Lake

LIN Zi-yang1,JIANG Ying-he1,CHENG Run-xi2 et al

(1.School of Civil Engineering and Architecture,Wuhan University of Technology,Wuhan,Hubei 430070;2.Road Environment Technology Co.,Ltd.,Wuhan,Hubei 430000)

Abstract Under the summer environment,taking the sediments of Tangxun Lake,South Lake and Moshui Lake in Wuhan as the target,the static release test was conducted with distilled water as the overlying water to monitor the change trend of nitrogen and phosphorus nutrients in the overlying water of each test column,calculate the cumulative release amount of TN and TP,and analyze the release rule of nitrogen and phosphorus nutrients in the lake sediment.The results showed that the nitrogen released to the overlying water from the sediment samples of each lake mainly existed in the form of NO3--N; the sediment of Moshui Lake released the most nitrogen to the overlying water,and the sediment of South Lake released the most phosphorus to the overlying water.The total nitrogen and phosphorus released by the sediment of the three lakes from the upper water cover accounts for only a very small part of the total nitrogen and phosphorus of the sediment,indicating that the sediment of Tangxun Lake,South Lake and Moshui Lake all had greater nitrogen and phosphorus release potential.

Key words Nitrogen and phosphorus;Sediment;Release characteristic

基金项目 路德环境科技股份有限公司科技攻关项目(LDHJ20200102)。

作者简介 林子阳(1996—),男,湖北武汉人,硕士研究生,研究方向:水污染控制理论及应用。通信作者,教授,博士,博士生导师,从事水污染控制理论及应用研究。

收稿日期 2022-02-17

汤逊湖位于武汉市东南部,水域面积达47.62 km2,横跨江夏区、洪山区和东湖新技术开发区,是武汉最大的城中湖;南湖位于武昌南部,水域面积达7.67 km2,是武汉市第三大的城中湖;墨水湖位于汉阳西南,水域面积达3.64 km2,为浅水湖泊。随着湖泊周边城市发展,各类污染物排入湖中,造成水体污染。水中营养盐通过一系列理化作用,逐渐蓄积于湖泊底泥之中。其中,氮、磷等营养盐是湖泊底泥营养盐的主要组成部分,对水体环境影响极大。在外界环境的影响下,底泥中的氮磷元素部分被沉水植物吸收,重新参与物质循环;部分以闭蓄态或结合态的形式稳定存在,难以被释放;部分通过扩散作用重新进入上覆水中,造成二次污染[1]。这部分重新被释放的氮磷元素,也是湖泊水体治理水质难以根本好转的主因之一。

底泥中氮磷的释放是一个物理、化学和生物综合作用的过程,其释放、累积和输送遵循一定的规律[2]。底泥中氮磷的释放受到如DO、温度、pH、上覆水污染物浓度等因素的影响[3]。笔者以汤逊湖、南湖和墨水湖为研究对象,采用实验室静态模拟法对底泥氮磷释放规律进行研究。

1 材料与方法

1.1 样品的采集

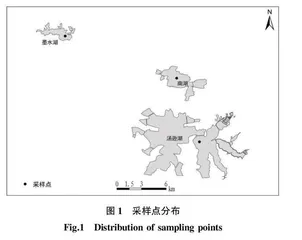

将带上覆水和底泥的柱样定义为A类试验柱样,不带上覆水的底泥柱样定义为B类试验柱样。在汤逊湖(114°23′E,30°25′N)、南湖(114°21′E,30°30′N)和墨水湖(114°14′E,30°32′N)各设一个取样点,每一取样点取1个A类试验柱样和2个B类试验柱样。A类试验柱样取样管长为2.5 m,上覆水采样深度不小于1.5 m,底泥采样深度不小于70 cm;B类试验柱样取样管长为1.5 m,底泥采样深度不小于1.0 m。取样点具体位置如图1所示。

1.2 样品的处理 各试验柱样被带回试验室后,将A类试验柱样的上覆水用虹吸管调整至相同深度(上覆水深度为1.5 m)。对上覆水进行测量所得各理化指标如表1所示。

对B类试验柱样的表层(0~5 cm)底泥进行采样,吸除水分后置于阴凉处自然风干,研磨后过100目筛,保存在聚乙烯袋中备用。测得底泥TN、TP含量如表2所示。

1.3 底泥释放营养盐试验方法

将从3个湖泊各取的1个A类试验柱样分别命名为汤逊湖、南湖和墨水湖试验柱。该试验采样时间为夏季,试验期间水温维持在(30±1)℃。将试验柱中原上覆水替换为蒸馏水。监测上覆水中DO、TN、NH4+-N、NO3--N和TP的变化,前期每隔 24 h 取样并检测,后期取样并检测的时间间隔为 48 h,每次采集水样后分别用蒸馏水补足。

累计释放量γ(mg)用以下公式计算[4]:

γn=V(Cn-C0)+n-1j=1[Vi(Cj-Ca)](1)

式中,V为试验柱中上覆水总体积(L);n为采样次数,n≥2,当n=1,仅取式右两项中的第一项;Vj为每次采集水样的体积(L);Cn为第n次采样时测出的营养盐浓度(mg/L);Cj为第j次采样时测出的营养盐浓度(mg/L);Ca为每次取样后补充水样中营养盐浓度(mg/L);C0为各类上覆水中营养盐的初始浓度(mg/L)。

1.4 水质检测方法 上覆水中DO采用JPB-607A溶解氧仪测定。TN、NH4+-N、NO3--N和TP采用《水和废水监测分析方法(第四版)》提供的方法测定:TN 采用过硫酸钾氧化,紫外分光光度法测定;TP 采用钼酸铵分光光度法测定;NH4+-N采用纳氏试剂比色法测定;NO3--N采用紫外分光光度法测定。

2 结果与分析

2.1 上覆水中各指标的变化 不同湖泊底泥条件下,上覆水中各指标的变化趋势如图2所示。

由图2可知,3个试验柱中水样各指标的变化趋势基本一致。DO含量在10 d前持续下降,可能是好氧微生物的持续活动导致的[5];16 d后DO略有回升,此时其他营养盐浓度基本处于平衡阶段,水体环境相对稳定,说明存在一定程度的大气复氧。TN、NO3--N和TP均呈持续上升趋势,墨水湖试验柱的上覆水中TN浓度最高,汤逊湖试验柱次之,南湖试验柱最低;NO3--N浓度排序与TN一致;南湖试验柱的上覆水中TP浓度最高,汤逊湖试验柱次之,墨水湖试验柱最低。由表1可知,对于原上覆水而言,TN浓度表现为墨水湖>汤逊湖>南湖,与试验结果相符,且各试验柱中上覆水TN的最终浓度均小于各湖泊实测结果。这可能是因为在自然湖泊的上覆水环境内存在大量生物活动,以汤逊湖为例,现仍有相当规模的渔业养殖[6]。它们的代谢活动所产生的氮元素部分悬浮在上覆水中,进一步提高了TN的含量。TP浓度表现为南湖>汤逊湖>墨水湖,主要以溶解性磷酸盐(SRP)的形式存在[7],也与试验结果相符,但各试验柱中上覆水TP的最终浓度均大于各湖泊实测结果。该试验在夏季进行,气温较高,史静等[8]研究表明,温度对氮磷元素释放的影响类似,但对磷的影响更显著。且当温度升高到一定程度后,由于生物活性不再提高,氮的释放不再明显增强,而磷由于氧化还原电位的降低和含磷沉积物溶解加快等原因,释放更为明显[9]。而自然水体中存在藻类及沉水植物对溶解性磷酸盐的吸收,降低了环境中磷的浓度,所以各湖泊TP的实测数据会低于试验条件下释放的TP。NH4+-N表现出先上升后下降的趋势,这可能与底泥中有机氮转化为氨氮和硝化反应有关。

2.2 上覆水中氮类营养盐变化 不同湖泊底泥条件下,上覆水中各类含氮营养盐变化如图3所示。由图3可知,各试验柱中TN绝大部分由NO3--N组成。说明氮元素主要以无机氮的形式向上覆水中释放,难以以有机氮的形式释放。在试验初期,各试验柱均出现NH4+-N浓度迅速上升的趋势,这可能是由于在向试验柱内注入蒸馏水的过程中,对底泥造成

了一定扰动,且试验初期水体中溶解氧充足。这可能是因为底泥中存在好氧微生物将有机氮转化为氨氮[10]。在前10 d,水体中溶解氧持续下降,NH4+-N也持续下降,NO3--N则持续上升,说明水体中存在硝化反应将NH4+-N转化为NO3--N。但也可以看出,NO3--N增长的量大于NH4+-N减少的量,说明底泥仍在向上覆水中释放NO3--N或释放NH4+-N并转化为NO3--N。陶玉炎等[11]研究表明,溶解氧缺乏的条件下,沉积物氮主要以NH4+-N形式释放,溶解氧充足条件下,沉积物氮主要以NO3--N形式释放。王圣瑞等[12]研究表明,底泥中可释放的氮主要以NO3--N的形式存在;且由于土壤带负电荷,铵根带正电荷,易被土壤吸附难以释放,而硝酸根带负电荷,更容易释放。

2.3 上覆水中TN、TP累计释放量的变化 从各试验柱上覆水中TN和TP累计释放量的变化趋势(图4)可以看出,不同湖泊底泥氮磷的累计释放量变化趋势基本相同。由于释放强度受上覆水与底泥间的浓度差影响,根据Fick第一扩散定律[13],在静态释放条件下,由于底泥-水界面浓度梯度的影响,底泥TN和TP的释放速率在初期最大,随时间的延续,释放速率逐渐降低[14],则累计释放量的增长也由陡变缓;最终,随着浓度差的不断缩小,扩散作用不断减弱,上覆水与底泥间逐渐达到某个平衡点,累计释放量不再明显增长,呈现出动态平衡状态。试验结束时墨水湖TN的累计释放量最大,说明墨水湖可能具有更大的氮释放能力;南湖TP的累计释放量最大,说明南湖可能具有更大的磷释放能力。