突出地域景观特色的多功能乡村规划及营造实践

作者: 张佳娴 李飞跃 周远俊

摘要 从设计师角色出发,总结沙洲村乡村规划设计与营造过程的方法和经验,以期为同类项目研究与实践提供借鉴依据。前期调研按照空间要素及非空间要素进行资源划分,并按自然因子与人文因子分类评估,分析各要素侧重的服务对象、重点服务功能,科学设置设计目标。设计阶段建立“1+1+N”规划编制体系,即总体规划+修建性详细规划+多专业专项设计及施工图,发挥宏观规划策略与多专业技术落地协同效应;营建阶段实施设计师驻场制度与在地化设计,结合“材料复兴计划”“老工匠计划”等内容,探索规划设计叠加过程管理的工作方法,通过双重协同的有效调控,达到地域特征突出、功能多样的乡村建设目标。

关键词 地域特色;多功能村庄;工作方法体系;乡村规划;沙洲村

中图分类号 TU 982.29 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)02-0218-08

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.02.053

Multi-functional Rural Planning and Construction with Regional Landscape Characteristics —Taking the Red Scenic Area Planning of Shazhou Village in Hunan Province as an Example

ZHANG Jia-xian,LI Fei-yue,ZHOU Yuan-jun

(Chenzhou Planning Survey Design &Research Institute Co. Ltd., Chenzhou,Hunan 423000)

Abstract Starting from the role of the designer, this paper summarized the methods and experience of the rural planning, design and construction process of Shazhou Village, so as to provide references for the research and practice of similar projects. Based on the preliminary investigation, the resources were divided into spatial elements and non-spatial elements, and classified into natural factors and humanistic factors. The service objects and key service functions of each element were analyzed, the design goals were scientifically set. In the design phase, a “1+1+N” planning formulation system was established, that was to say,overall planning + detailed construction planning + multi-specialty special design and construction drawings. We gave full play to the synergy effect of macro-planning strategies and multi-professional technologies. In the building phase, the resident system of designers and localized design were implemented. Combined with “Material Revival Plan”,“Old Craftsman Plan” and other contents, we explored the working methods of planning and design superposition process management. Through effective control of double coordination, the goal of rural construction with outstanding regional characteristics and diversified functions was achieved.

Key words Regional characteristics;Multi-functional village;System of working methods;Rural planning;Shazhou Village

作者简介 张佳娴(1983—),女,湖南长沙人,高级工程师,硕士,从事植物造景及景观生态研究。

收稿日期 2022-03-01

乡村起源于农耕文明时代,从堪舆选址到聚落形成,从适应环境到低成本的改造土地,无不彰显顺应天道和实用主义的价值观。城镇化与工业化相互耦合交织的快速进程中,乡村的发展面临系统性结构调整的问题,乡村原本作为农业生产和村民生活的空间载体也被赋予多样性的功能要求[1-2]。

沙洲村规划与实践以红色景区建设为契机,通过对地域文化资源与特色景观要素摸底、分析与挖掘,建立逻辑清晰、目标明确的规划设计路径与框架,注重各规划层级、设计阶段的衔接以及多学科专业之间的协同。营建阶段着重工作模式的探索,实施设计师驻场制度与在地化跟踪修正,弥合设计目标与建设目标之间的偏差。在规划设计叠加过程管理的双重调控下,沙洲村的一系列保护性开发有序推进,于第一期营建工作完成后入选“2019年中国美丽休闲乡村”并荣获“中国少数民族特色村寨”“湖南省省级乡村振兴示范创建村”等称号,实现全村脱贫。

1 研究背景

1.1 项目背景 2016年10月,习近平总书记在纪念长征胜利80周年大会上饱含深情地讲述了汝城县沙洲村“半条被子”的故事。走好今天的长征路,必须把人民放在心中最高的位置[3]。“半条被子”故事的发生地郴州市汝城县人民备受鼓舞,市级、县级主要领导相继到沙洲村现场调研,指出要加快推进产业扶贫,继承好、弘扬好红军长征精神和“半条被子”精神,把沙洲村建设成为红色旅游、产业扶贫、践行群众路线的样板,走好脱贫攻坚和实现汝城全面小康的新长征路。

1.2 研究区概况

汝城县位于湖南省郴州市,文明瑶族乡地处汝城县西部山区,厦蓉高速从文明瑶族乡北侧横穿而过,并在乡镇西面设有高速出入口,省道S324贯穿整个乡村。沙洲村下辖4个村民小组,集中于一个自然村,总人口142户516人。沙洲村由于山多地少,全村共有耕地22.67 hm2,人均耕地面积仅440 m2[4]。沙洲村红色景区位于文明瑶族乡中部,是文明红色旅游区的核心区、“半条被子”故事主人公徐解秀故居所在地、当年红军长征第一方面军卫生部旧址所在地[5]。文明瑶族乡少数民族以瑶族为主,具有浓郁的民族风情,每年农历十月十六日家家要过盘王节。村内宗祠老宅分布较多,保存大量具有湘南民居特色的传统建筑群和较为完整的巷道。文明瑶族乡土地肥沃,是全国奈李之乡,也是湖南省有名的水果之乡。

2 资源调查

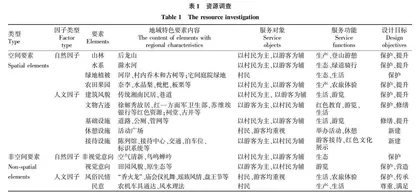

项目在调研之初就明确了全流程及多专业协同的工作思路,开展规划、建筑、市政、景观及设备全专业同步介入场地踏勘、文史资料查阅、听取并收集村民和行政主管部门意见的工作,并于第一次场地踏勘完成后组织设计工作人员参与场地感性认知项目研讨会,明确项目技术路径,以将“建设性破坏”降至最低作为目标,营建地域景观特色突出的多功能乡村[6]。将乡村景观按照空间要素和非空间要素进行划分,并按自然因子与人文因子进行分类评估。其中,针对非空间要素的自然因子视觉意向以游客为调研主体,统计其对乡村意向的词汇表述;人文因子强调村民民意、民情的诉求,避免从“设计师角度”为出发点的规划认知或者落入偏重游客视角、乡村表象的解读误区[7]。通过分析各要素侧重的服务对象、服务功能等内容,有针对性地设置设计目标(详见表1),为后续规划设计提供工作启示与决策依据。

通过资源分类展开踏勘调研,将设计要素清单化,高效锁定项目下一步的实施内容。分析评估将不同的实施内容纳入宏观、中观、微观不同层级的设计工作范畴,明确“保护、提升”和“新建增补”两大工作板块,保、留、修、改、建多措并举。保护后龙山、溆水河及河岸带的山林水系蓝绿空间和文物古迹及民居聚落等地域资源;增加村民及游客所需的基本接待休憩设施;通过景观细部营造和当地风俗活动强化乡村氛围,为红色文化和地域文化传承、环境保护意识和乡村特质保留等疏通文化迁移路径,促使村民、村委及游客意识形态的转变,为乡村产业发展提供更多渠道的市场支持,促进乡村建设完成后的健康、可持续发展。

3 技术路径与规划策略

3.1 技术路径

落实总体目标的规划设计阶段,以问题与结果双导向为前提,建立“1+1+N”的规划编制体系,即总体规划+修建性详细规划+多专业专项设计及施工图。项目建设周期中现场施工服务,建立结构合理的规划编制体系,结合驻场控制手段,有效落实设计意图,完成项目整体预期(详见图1)。尝试调和乡村传统格局与风貌提升、地域文化传承与乡村现代化生活生产方式及经济发展之间的部分矛盾,完善乡村公共设施要素,建设宜居乡村,促进可持续发展。

3.2 规划策略

《湖南汝城县文明红色旅游区总体规划(2016—2030)》对项目进行总体定位,同时划定各区块功能、尺度,梳理外部交通联系,从宏观层面把控空间布局。明确尊重生态本底、保护传统村落及传承红色文化的价值内核,弱化“设计”,强调“源于生活”的原则,注重原有住民生产生活的全貌,避免主体失衡及居住隔离,因此总体规划时未搬迁一户村民,原址保留了既有的乡村生活环境。根植于农业生产本身及旅游服务业的引入,为原有住民提供多元化与多渠道经济形式的可能,营建符合村民使用习惯又兼顾满足游客部分美学需求的乡村生活环境。将沙洲村定位为集红色文化教育、四季水果采摘和瑶族民俗风情体验于一体的爱国主义教育基地,集多重功能于一体的现代化村庄。在现有果园的基础上,营建集观光采摘、乡村体验、水果加工等功能于一体的地方特色水果产业园;同时进行低创伤式开发,保护并重构回归乡野、地域特色明显的传统民居村落,为村民提供舒适、乐居的现代化生活环境,突显“红色景点、绿色果园、古色村落”的多彩乡村景观。

《湖南汝城县沙洲红色景区修建性详细规划》延续总体规划定位,整体构架在保护沙洲村连续、完整的山水格局及湘南民居传统村落形制的基础上,保留并利用山形水系、民居巷道、阡陌沟渠等。沙洲村背山面水,后龙山进行低干预设计,修建登山步道改造成山体公园(磐石公园);保留溆水河及河道两岸景观较好的区域,改造部分硬质河岸为生态护坡,建设富有乡野气息的生态驳岸。水系及道路周边的果园菜地被完整保留并提质改造,通过沿河绿道、采摘栈道串联,与水系共同形成滁水风光带及四季水果观光采摘园。

除了对山水田园的保护利用外,对村落进行修缮建筑、梳理巷道、实施雨污分流、整治碎片空地等一系列设计,实现传承古村历史、彰显红色文化、提升环境质量。红色旅游接待所需新建的游客接待中心选址在村民聚居点外,在滁水河与文市河交汇处西北坡,利用场地坡度高差依山就势设置架空停车库,既避免了拆迁,又减少了土方工程所带来的生态破坏。最后,通过协调红色景区接待、交通需求,整合空间地域乡野和人文资源,形成“一带一路一门户,一区三园一基地”的规划结构(图2)。

4 地域元素重构

4.1 湘南民居,特色建筑

沙洲村落空间井然有序,主要由民居、古桥、古井、古庙、古巷道等构成,巷道、建筑紧凑通融,古建筑结构简单、装饰素雅淡秀。通过采用传统技艺,比如灰塑(图3)、彩绘(图4)、木窗花(图5),保留并抽取青瓦、灰墙、屋角突起的马头墙、檐饰彩绘、砖雕、雕花格窗等构成湘南民居地域的建筑特征元素,确定项目整体建筑方案思路“尊故融新”,依据建筑年代及完整程度进行分类和编号,对明清时期古民居进行保护性修缮,力求修旧如旧;对已残破古建筑进行原址重建;对年代较新的民居进行立面改造;新建游客接待中心延续湘南民居风格与基调,建筑风貌统一协调[8](表1)。