多元共治:多元主体参与基层治理的模式与探究

作者: 闫晓钢

摘要 随着基层社会治理体制的改革的推进,各地在诸多方面也进行了不同形式的探索创新。其中,倡导多元主体参与基层治理已逐渐成为趋势。政府、企业、社群精英等作为新的治理力量正逐渐参与到基层治理之中。在党委的统一领导下,各类参与主体发挥着不同作用。其中,从各类参与主体的属性来看,可将基层治理模式分为3种:主要由政府参与的行政主导模式、主要由企业参与的分利共谋模式、主要由社群精英参与的协商共治模式。构建这3种基层治理的分析框架,并运用相关案例对其分析比较,由此探讨多元主体在参与农村基层治理过程中作用及相关治理建议。

关键词 基层治理;多元主体;嵌入

中图分类号 D 422.6 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)03-0246-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.03.056

Multi-governance: The Mode and Research of Multi-subjects Participating in Grass-roots Governance

YAN Xiao-gang

(Zhejiang Ocean University, Zhoushan, Zhejiang 316000)

Abstract With the development of the reform of the social governance system at the grass-roots level, different forms of exploration and innovation have been carried out in various areas. Among them, advocating the participation of multiple subjects in grass-roots governance has gradually become a trend. As a new governing force, government, enterprise and community elites are gradually participating in the grass-roots governance. Under the unified leadership of the Party Committee, all kinds of participants play different roles. Among them, according to the attributes of the various participants, the grass-roots governance model can be divided into: the government-dominated model, the enterprise-involved model and the community elite-involved model. This article will roughly construct the analysis frame of these three kinds of grass-roots governance, and use the relevant cases to analyze and compare them, so as to discuss the role of multi-subjects in the process of participating in rural grass-roots governance and the related governance suggestions.

Key words Grass-roots governance;Multi-subject;Embedded

作者简介 闫晓钢(1996—),男,河南焦作人,硕士研究生,研究方向:农村公共管理与基层治理。

收稿日期 2022-03-18

基层治理是直接面向人民群众的治理,是维护社会稳定的 重要基石。基层治理是否有效决定着经济社会是否能持续发展[1]。随着社会治理格局的转变,政府职能和治理行为也从统治型、管理型转向善治型。奥斯特罗姆发展和完善多中心治理理论,提出公共事务的治理主体应该是多元而非一元,应构建政府、市场、社会等多元主体共同参与的“多元共治”模式[2]。中国共产党十九大报告中指出要加强和创新社会治理方式[3],打造共建共治共享的社会治理格局。 这意味着治理主体从单一转向多元,社会组织、企事业单位等主体进入治理体系[4]。中共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》中指出,统筹推进乡镇(街道)和城乡社区治理,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程[5]。加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制[6],离不开多元主体的积极参与,多元主体在合作参与社会治理时具有自愿参与、互惠期望、资源共享和共同努力的特征[7],多元主体积极嵌入基层社会治理之中,不仅创新了基层治理的路径,也为社会治理提供深厚的基础和支撑。

1 逻辑基础与类型构建

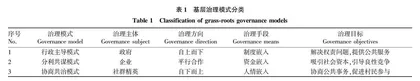

随着国家基层治理体系的完善,多元主体正在积极嵌入基层社会治理之中,各地也进行了诸多形式的探索。以党委领导,政府负责,积极引入社会、企业、乡贤等参与主体共同参与的协同治理成为各地探索的重点。但是因为各地境况不同,在实际治理过程中,也衍生出许多不同的治理方式。并且多元主体间的关系是一种基于分工和协商达成的有机整合[2]。而在现实情况中,不是所有的多元主体之间都可以达成这种有机整合。其中,主体的参与程度和扮演角色有所不同[8],衍生出许多形式,该研究探讨的主体分别以政府、企业、社群精英为主要治理主体。如表1所示,该研究将治理模式分为3类:以政府为主导的行政主导模式;以企业为主导的分利共谋模式和以社群精英为主导的协商共治模式。其中,行政主导模式以政府为主体,治理方向通常为自上而下,通过制度嵌入厘清多方主体的权责关系,明确权责边界以提供更加细致的公共服务。分利共谋模式是以企业为主导,一般通过村庄和企业平行合作,制定合同、契约等形式,以资金嵌入来撬动治理困境,将企业的一些管理思路嵌入村庄治理之中,引导社会资本参与村庄治理,引导良性竞争;协商共治模式的参与主体为社群精英,社群精英这里一般指的是新乡贤,这种治理模式通常是自下而上的,社群精英通过人情嵌入来解决村庄矛盾,协商村庄公共事务促进村民参与村庄治理。值得注意的是,因治理主体不同而衍生出不同的治理模式并不意味着治理主体只有一个,治理过程仍是多方参与的结果。因各场域情况不同,各治理主体所参与的程度和所扮演的角色有所不同,但归根起来,还是在党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制下展开的实践活动。

2 3种参与模式的案例与比较

2.1 主要由政府参与的行政主导模式案例:宁波市宁海县“小微权力36条”

浙江省宁海县岔路镇和前童古镇交界处的下畈村,在0.1 km2的村庄内住着168户人家,虽然面积不大,但这里是村级小微权力清单制度的发源地。这种方式是自上而下的将政府的权力嵌入基层治理之中,通过进一步规范乡村权力的使用来使得乡村治理更加有效。其具体做法是,通过制定条例来约束村组织和村干的权力和行使规范。这些条例根据每个区域情况不同略有差别,最终归纳为“村级小微权力制度清单”,又简称“36条”,并还在不断丰富。“36条”规定得十分具体,大到村级重大事项决策、小到集体闲置资产的处置等,还有村集体便民服务事项方面的权力,包括村民宅基地审批、计划生育审核、困难补助申请、土地征用款分配以及村民使用村级印章等17条[9]。2014年初,宁海县开始这一探索,目的就是自上而下通过梳理规范村级组织和村干部的权力清单,并逐条绘制出运行流程,强化关键环节监管,把小微权力关进制度的“笼子”。与此同时,各村根据实际运行实际情况,不断对“36条”的具体内容进行调整,以求更适应农村新形势。2018年,小微权力“36条”被中央一号文件肯定。同时,“36条”也在不断地修改和丰富,将原来的“民主决策、民主管理、民主监督”3项内容增加到4项,使得民主协商贯穿于村级事务运行的全过程。作为“36条”的配套条例,宁海县还推出了“五险一金”廉政风险干预机制,对惠农补贴、集体资产管理、土地征收等领域进行巡察。其中“五险一金”廉政风险干预机制,通过对主要村干部用权过程中廉政干预机制来减少贪腐,提高工作效率。通过“廉政保证金”嵌入廉政建设之中,在用权事前、事中、事后全过程干预,将自身经济利益和风险防范相结合。

如图1所示,宁海县这种治理模式以政府为主导,政府通过行政力量自上而下的权力下放,通过“小微权力36条”形成村级小微权力清单制度,上下疏通、明确各级权力范围和大小,在有能力管理各项事务的同时,还将权力关在“笼子”里。在这种模式下,政府是主要的设计者和运行者,是一种自上而下的权力下渗到各个乡村,各个乡村再依据自身实际情况进行微调和更改,形成一种由政府主导的乡村治理模式。

2.2 主要由企业参与的分利共谋模式案例:佛山市陈村镇“乡村振兴促进会”

广东省佛山市陈村镇隶属广东省佛山市顺德区,位于顺德区北部,总面积50.7 km2。2019年,陈村镇有常住人口21.43万,户籍人口9.97万,下辖7个行政村和8个社区。近年来,陈村镇在乡村振兴、有效治理方面不断探索,以“村企结对”,形成“分利共谋体”。所谓“分利共谋体”即利益共享,责任共担,以村庄资源入股,和企业结对,嵌入企业管理思想。组建“乡村振兴促进会”是陈村镇的具体实践。“乡村振兴促进会”旨在通过村庄和企业相互结对,让企业助推乡村经济发展的同时,嵌入乡村治理之中。采用村企共建的方式将市场中企业管理的思想不断渗透到乡村治理之中,鼓励促进会成员为乡村发展多建言献策,通过维护稳定、促进和谐、服务发展、凝聚人心,进而推动乡村的发展与振兴,使乡村治理更具有灵活性和有效性。

陈村镇的各“乡村振兴促进会”共组建了15对村企结对项目,将15个村庄和15家企业签订共建协议,开展“一村一品”特色项目。企业将积极参与到社区经济发展、基础设施建设当中,根据陈村镇现有资源优势和产业特色,开展道路、绿化、水网、环卫、康体文娱场所等基础设施建设,促进农村社会事业发展。以村企结对共建模式吸引本地企业家参与社区建设,是陈村镇探索乡村有效治理,经济发展的必然选择。因为在早期的发展中,借助乡村的资源,陈村镇的乡镇企业得到了飞速发展。现在,作为地方企业,参与到其所在社区的振兴建设中,是企业承担社会责任的方法。乡村振兴促进会的成立,用资金撬动治理,将企业管理理念“植入”乡村基层治理,帮助乡村理思路、谋发展提供智力支持。企业家有财力,有市场头脑,有管理智慧,有整合资源的能力;乡村有天赋的自然生态空间;这两者结合,将企业嵌入乡村治理之中。把乡村的优势和企业的优势有机结合、相互补充,建立持久稳定的合作关系,实现乡村、企业、群众多方互惠共赢。如图2所示,这种主要由企业参与乡村治理的模式更加灵活有效,通过盘活农村资源,为乡村不断注入活力,如今,各镇街和辖区内企业纷纷形成“分利共谋”体,以共谋经济发展、共建基础设施、共育文明新风等多种形式探索村企共建新路径,建立层次多样、富有活力的结对模式,创新更加有效的治理模式。

2.3 主要由社群精英参与的协商共治模式案例:湖州市德清县乡贤参事会

乡贤参事会是现代社会的新生事物,通过吸引乡村中在经济、文化、德行等方面的能人参加,由基层党委政府领导,形成乡贤参事会。它是乡村统筹多元共治、吸纳公众参与、促进基层民主的治理载体,是以乡情乡愁为纽带吸引社会各界参与乡村振兴的组织创新[10]。但是,不论是传统意义上德高望重的“老乡贤”,还是新时代下的经济名人、社会名流等“新乡贤”,其本质都是吸引社群精英参与乡村基层治理,形成一种“共治”模式。

乡贤参事会源于雷甸镇原洋北村。2014年10月17日,雷甸镇原洋北村成立了全国首个乡贤参事会,以德高望重的本土精英、功成名就的外出精英为主体,让乡贤们参与农村的发展建设,延续乡土文化,重构乡村公序良俗。在2015年,东衡村也成立乡贤参事会,近几年来,参事会成了村两委会的得力帮手。比如:村庄修路一直是村庄治理的矛盾所在,因为牵扯到各方利益,所以难免爆发矛盾冲突。在东衡村修建村道的过程中,因涉及沿途街口、北赤等几个小组的土地。村里通过乡贤参事会的力量,进行协调沟通,使修路得到了大家一致同意。不仅村庄设置了参事会,这种做法也被当地很多社区效仿。2016年,武康街道春晖社区也成立了社区乡贤参事会。通过大家推选,共由48位乡贤组成。在春晖社区的治理过程中,不论是“家长里短”、垃圾分类的生活小事,还是涉及旧小区改造、社区文明建设的大事,社区乡贤都在其中发挥了重要的作用。如今,作为乡贤参事会诞生地的北洋村,不断创新形式,深入挖掘潜在治理对象,将更多村民纳入治理的主体,组建不同形式的建设队伍,如:老娘舅平安工作队、嫂美丽家园行动队、喜洋洋社区文化宣传队等,真正使村民成为村庄(社区)的主人,积极参与到村庄(社区)建设之中。如图3所示,乡贤组织作为一种新型基层社群组织,其旨在通过激活乡贤资源,发挥社会精英在社会治理、公共服务中的作用,增强多元参与、协商共治能力[11]。使社会精英力量广泛参与乡村治理之中去,形成一种多主体参与的共治模式。目前,德清已培育发展乡贤参事会 56个,累计参事4 125次,服务5 633次,受惠群众18多万人次,有效助推了乡村各项事业发展[12]。