花椒膏药病发生规律与防治药剂筛选

作者: 陈德西 何忠全 张鸿 向运佳 李其勇 刘欢

摘要 通过在花椒园定点调查和防治药剂的筛选试验,结果表明,海拔越高花椒膏药病发病程度越重;花椒病株率与树龄呈正相关;膏药病的发生与介壳虫发生呈正相关。室内毒力测定结果表明三唑类药剂对膏药病的毒力高于百菌清等广谱性杀菌剂;田间药效试验表明质量浓度为215 mg/L 43%戊唑醇悬浮剂对花椒膏药病的防效较好,连续2次的防治效果达89.26%,可在生产中推广应用。

关键词 花椒;膏药病;发生规律;毒力;药剂筛选

中图分类号 S435.73 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)04-0149-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.04.035

Occurrence Regularity of Pepper Plaster Disease and Selection of Fungicides

CHEN De-xi,HE Zhong-quan,ZHANG Hong et al

(Institute of Plant Protection, Sichuan Academy of Agricultural Sciences/ Key Laboratory of Integrated Crop Pest Management in Southwest China, Ministry of Agriculture, Chengdu,Sichuan 610066)

Abstract Through the fixed-point investigation in pepper park and the screening test of fungicides,statistical analysis showed that the higher the altitude,the more severe disease plaster. The rate of diseased plants was positively linearly related to tree age. There was a certain correlation between the plaster disease and scale insects. The indoor virulence test showed that the virulence of triazole was higher than that of broad-spectrum fungicides such as chlorothalonil. The mass concentration of 215 mg/L tebuconazole had a good effect on the prevention and treatment of pepper plaster, reaching 89.26% after two times of continuous control, which could be applied in production.

Key words Pepper;Plaster disease;Occurrence;Virulence;Fungicides screening

花椒(Zanthoxylum bungeanum Maxim)原产于我国,为芸香科花椒属落叶灌木或小乔木,是重要的香料和油料经济树种之一,在广大山区是脱贫致富的支柱产业之一。全国总产量在5万t左右,花椒出口占世界第一。但随着种植面积的扩大,花椒病虫害也日趋严重,特别是真菌性枝干病害[1]。花椒膏药病是一种常见且危害较严重的枝干病害,影响枝干组织的正常生长、破坏枝干的表皮,轻则导致树势衰弱,产量下降,重则导致枝条枯死,椒园绝收。花椒膏药病是茂物隔担耳(Septobasidium bogoriense pat)引起的真菌性病害,病原属担子菌亚门隔担子菌属。膏药病在桑树[2-3]、板栗[4-6]、猕猴桃[7-8]和樱桃[9]等植物上有报道。花椒膏药病的发生危害研究较少,加上一般杀菌剂对该病的防治效果较差,致使膏药病在花椒产区成为一种难防治的重要病害。因此,深入开展花椒膏药病治理措施的研究,找出防治病害的经济有效、简便、易行的方法,对提高花椒产量和品质具有极其重要的现实意义。笔者以汉源县的花椒膏药病为研究对象,通过对汉源花椒膏药病的发生情况、发生发展规律调查、防治药剂室内毒力和田间防治膏药病效果等研究,为膏药病的防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于四川省汉源县清溪镇(1 700~2 200 m)、宜东镇(1 700~3 100 m)、三交乡(1 750~3 100 m)、西溪乡(1 700~2 500 m)和梨园乡(1 700~3 100 m)5个乡镇,其年平均气温12 ℃,无霜期300 d,日照时数1 500 h,年降雨量为 745 mm,其中降雨时间80%集中在6—8月,全年相对湿度为69%。气候干热特征明显,垂直变化显著,冬无严寒,夏无酷热,日照充足,干湿季分明,在花椒成熟期昼夜温差平均达12 ℃。

1.2 膏药病发生危害调查

在汉源县花椒主产区海拔1 700~2 200 m(清溪镇)、1 700~3 100 m(宜东镇)、1 750~3 100 m(三交乡)、1 700~2 500 m(西溪乡)和1 700~3 100 m (梨园乡)5个乡镇的椒园设点进行定点连续3年调查。花椒品种为正路椒。采用3~5点取样方法调查,每点调查6株,分别记录发病株数和发病程度。花椒膏药病的分级标准:0,无病斑;1,病斑覆盖枝干面积的5%以下;3,病斑覆盖枝干面积的5%~10%;5,病斑覆盖枝干面积的10%~20%;7,病斑覆盖枝干面积的20%~40%;9,病斑覆盖枝干面积的40%以上。

采用以下公式计算病情指数:

病情指数=∑(各病级病斑株数×该级代表数值)调查病斑总株数×最高一级代表数值×100

1.3 膏药病发生危害与树龄的关系调查 在净作花椒园区,随机选取1~5年生、5~8年生、8~15年生和15年以上的花椒树各30株,调查不同树龄的病株率及危害程度,计算出不同树龄的病情指数。

1.4 不同杀菌剂室内抑菌活性测定 采集新鲜的膏药病病斑,带回实验室进行分离培养与鉴定。将取回的病斑清洗干净,在超净工作台上用灭菌的刀片取病斑边缘带有菌丝的表皮,使用组织分离法,在PDA培养基上进行病原菌分离。观察纯化膏药病菌株的菌落形状、生长速度、菌落表面特征、菌落边缘特征、菌落质地、颜色及孢子产生情况,并在显微镜下观测孢子的形态和大小。

选取4种药剂进行花椒膏药病的抑菌试验,药剂分别为25%丙环唑乳油(天津市绿亨化工有限公司产品,市售),43%戊唑醇悬浮剂(上海惠光化学有限公司,市售),25%苯醚甲环唑乳油(浙江禾本科技有限公司,市售)和70%百菌清可湿性粉剂(山东曹达化工有限公司,市售)。 用无菌水将各药剂稀释成不同浓度,加入PDA培养基倒入 9 cm 培养皿中,制成含不同浓度梯度的药液培养基。 在超净台上,用4 mm 打孔器将供试菌株打孔,将菌饼移植在含药培养基上,菌丝一面朝下,每皿一块菌饼,重复3次,置于27 ℃恒温黑暗培养箱中培养。培养6 d后取出,十字交叉法测量菌落直径(测量法),根据下列公式计算抑制率。用DPS统计软件进行数据处理,并计算出每种药剂的毒力回归曲线。

菌落生长直径(mm)=测量平均值-4(菌饼直径)

抑制率=对照菌落直径-处理菌落直径对照菌落直径×100%

1.5 不同杀菌剂的田间防治效果

田间试验设计6个处理,分别为25%丙环唑乳油1 500倍液、43%戊唑醇悬浮剂2 000倍液、25%苯醚甲环唑乳油2 000倍液、70%百菌清可湿性粉剂800倍液、3%甲霜恶霉灵500倍液和清水对照。在汉源县海拔1 900~2 000 m(关华村)和2 200~3 100 m(高桥村)2个区域的花椒园进行,每个处理选取4株受膏药病危害的花椒树,用PB-16型手动背负式喷雾器进行全株喷雾防治,每株喷雾药液用量为1 000 mL,15 d后进行第二次喷雾。分别于第一次喷药后15 d和第二次喷药后15 d对每株膏药病病斑死亡情况进行调查,死亡的膏药病病斑其颜色会逐渐变黑,中间开裂,且边缘没有新的菌丝,膏药子实体质地变干,失去水分,渐渐脱落。根据膏药病病斑的死亡率来计算膏药病的防治效果。运用DPS统计软件进行数据分析。

防治效果=处理病斑死亡率-对照病斑死亡率1-对照病斑死亡率×100%

2 结果与分析

2.1 汉源花椒膏药病发生危害情况

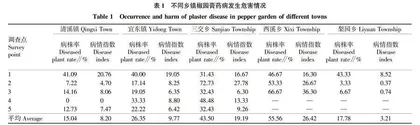

由表1可知,花椒膏药病病株率为15.04%~55.56%,平均31.65%,病情指数3.21~26.42,平均13.36。膏药病危害程度为西溪乡>三交乡>宜东镇>清溪镇>梨园乡,其中西溪乡危害程度最大,病株率高达55.56%,病情指数达26.42;梨园乡危害程度最小,病株率17.78%,病情指数为3.21。另外,还发现膏药病菌膜内聚集有大量的越冬介壳虫,膏药病病斑数占越冬介壳虫发生簇数的比率为52.25%~99.54%,其中海拔 1 750~1 800 m(顺利村)为52.25%,海拔1 900~2 000 m(关华村)为93.07%,海拔2 200~3 100 m(高桥村)为99.54%。随着海拔的升高,膏药病病斑数与介壳虫发生簇数趋于相同。膏药病与介壳虫共同危害花椒树,导致花椒树植株死亡。可见,膏药病在汉源县的花椒产区均有不同程度的发生危害,同时还伴随着介壳虫的发生,轻者树势减弱,重者植株死亡。

2.2 花椒膏药病发生危害与树龄的关系

调查结果显示,1~5年生的花椒树膏药病发病程度较轻,花椒树上的膏药病病斑普遍以单个病斑着生在花椒树表皮上,平均病株率为8.82%,病情指数为1.74。随着树龄的增长,膏药病的染病能力迅速提高,病株率和病情指数成倍增加。8~15年生的花椒树较1~5年生花椒树的发病率提升了约3倍,相应的病情指数增加了15倍左右。树龄在15年以上的花椒树膏药病病斑由几个或十几个病斑结合在一起形成无规则的病斑群,包裹在花椒树的枝条上,病株率高达63.16%,病情指数高达57.64。统计分析结果显示,花椒树树龄与花椒感膏药病的指数呈极显著正相关,树龄小膏药病发病轻,树龄大则发病重(表2)。

2.3 花椒膏药病病菌生物学特性

花椒膏药病病菌菌丝在PDA培养基上初期整个菌落为白色,随着菌落的生长菌落中间颜色逐渐变深并向边缘扩展,菌落质地变黑变硬。显微镜下观察初期菌丝为白色透明状,后期菌丝中出现深灰色或褐色小颗粒。由菌丝顶端产生孢子(图1),孢子堆颜色为粉红色,形似葫芦和耳朵状。初期孢子无隔,成熟孢子有1个隔。菌丝在PDA平板上3 d菌落直径可达1.4 cm左右,6 d菌落直径可达5.3 cm左右。

2.4 不同杀菌剂对花椒膏药病病菌菌丝的毒力 选取的4种杀菌剂中,43%戊唑醇乳油、25%苯醚甲环唑乳油和25%丙环唑悬浮剂3种咪唑类药剂对花椒膏药病病菌菌丝生长都有较好的抑制作用,抑制中浓度分别为0.074 80、0.049 09、0.055 03 g/L,而百菌清的抑制中浓度为0.423 58 g/L。43%戊唑醇乳油、25%苯醚甲环唑乳油和25%丙环唑悬浮剂原药稀释2 000倍以上均能完全抑制膏药病病菌菌丝生长(表3)。

2.5 不同杀菌剂对花椒膏药病的防治效果 由表4可知,施药2次后,43%戊唑醇悬浮剂2 000倍液的防治效果为84.75%~89.26%,25%苯醚甲环唑乳油2 000倍液的防治效果为65.95%~81.59%, 25%丙环唑乳油1 500倍液的防治效果为55.87%~72.22%,70%百菌清可湿性粉剂800倍液和