哈萨克族牧民参与乡村旅游对可持续生计的影响研究

作者: 赵伟 贾强

摘要:乡村旅游是实现乡村振兴的重要抓手,牧民参与乡村旅游发展对提高生计资本和丰富生计策略具有重要的推动作用。以阿尔善村为案例地,分析发现,在哈萨克族牧民参与乡村旅游发展过程中存在着参与水平低、经营理念落后、旅游收入较少等问题,基于此,分别从牧民、合作社和政府3个层面提出相应对策建议,构建牧民可持续生计发展机制。

关键词:牧民;乡村旅游;可持续生计

中图分类号F304.1文献标识码A

文章编号0517-6611(2023)06-0133-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.06.032

Study on Effects of Kazak Herdsmen Participating in Rural Tourism on Sustainable Livelihoods—A Case Study of Arshan Village

ZHAO Wei,JIA Qiang

(School of Economics and Management,Tarim University,Alar,Xinjiang 843300)

AbstractRural tourism is an important way to realize rural revitalization.Herdsmen’s participation in rural tourism development plays an important role in promoting the improvement of livelihood capital and the enrichment of livelihood strategies.Taking Arshan Village as a case,it is found that there are some problems in the process of Kazakh herdsmen participating in rural tourism development,such as low participation level,backward management concept and less tourism income.Based on this,corresponding countermeasures are put forward from the three levels of herdsmen,cooperatives and government respectively,to build a sustainable livelihood development mechanism for herdsmen.

Key wordsHerdsman;Rural tourism;Sustainable livelihood

哈萨克族是新疆草原民族,一直沿袭着游牧的生产方式。20世纪70年代,限牧禁猎政策的颁布,使得牧民传统的生计方式受到冲击。哈萨克人的传统游牧区位于亚洲腹地,年降水量大都为200~300 mm,年平均气温较低。河流两岸、山麓地带、湖泊山泉周围成为哈萨克草原畜牧业和种植业活动的广阔场所。哈萨克族聚居区的物产资源丰富,天山北麓的伊犁河谷土肥水美,气候适中,有“塞外江南”之称。牧区中优越的自然条件使得乡村旅游业的开发与发展为当地牧民的就业及收入保障提供了新的选择[1]。

“生计”一词是由国外学者Robert Chamber提出的,意为谋生的手段与方式[2]。在可持续生计研究方面,具代表性的有Scoones的《可持续乡村生计:一个分析框架》[3]以及可持续英国国际发展部所提出的DFID可持续生计框架等,其中DFID得到学术界的广泛应用。但是,在乡村旅游发展的语境中DFID框架并不能完全契合乡村旅游业,因此学者们对传统可持续生计分析框架进行修正,Shen等[4]对DFID框架进行修正,提出了新的可持续旅游生计框架。Su等[5]对中国多个旅游地居民生计问题进行研究,提出了“旅游语境下的可持续生计框架”,无论是哪种分析框架,研究者们始终是以生计资本和策略为核心,通过分析找到实现农户生计可持续的最优解。在旅游对可持续生计影响方面,孔祥智等[6]以山西景区旅游地为案例地,对参与乡村旅游业农户的生计结果进行分析,研究发现乡村旅游业对农户的生计资本产生了积极的影响,同时生计资本的提升也促进了农户生计的发展。席建超等[7]对旅游影响农户生计进行实证检验,研究发现,农户生计策略深受到旅游业的影响,逐渐形成旅游主导型和兼业型两种模式,并且就生计结果来看,旅游主导型要优于兼业型农户。毕兴等[8]构建生态旅游区农户可持续生计发展水平评价模型,分析表明农户生计资本的短缺,限制了当地农户可持续生计发展,而保护区对农户的帮扶和引导则会有效提升农户生计的稳定性。

在Su的可持续生计框架(LFTC)指导下,探究阿尔善村哈萨克族牧民参与乡村旅游对可持续生计的影响,通过分析乡村旅游对牧民生计资本的影响,揭示乡村旅游发展存在的问题,并提出针对性的意见,促进牧民生计持续发展。

1研究区概况与数据来源

阿尔善(哈萨克语意为温泉)村地处伊犁河谷那拉提草原的最远端,国道217、218线交汇处,距离伊犁州首府伊宁市300 km,毗邻巴州和静县,是南北疆从东进入伊犁的咽喉要道,被称为伊犁州的“东大门”、伊犁河谷的“最后一公里”、伊犁草原“最远一户人”。阿尔善村自然资源丰富,游牧文化浓厚,毗邻国家5A级景区,旅游区位优势凸显。阿尔善村于2020年入选第三批全国乡村旅游重点村、中国美丽休闲乡村。为加快旅游产业发展,解决定居后牧民增收难题,2011年在新源县委、县政府组织领导下,在阿尔善村实施游牧民定居项目,2012年正式挂牌为“哈萨克第一村”。在政府号召下,越来越多牧民参与到乡村旅游发展中,近几年乡村旅游的飞速发展,给阿尔善村哈萨克族牧民的生活带来了不可忽视的影响。

2数据来源

2.1问卷设计与数据结构

通过相关学者研究,借鉴成熟的可持续生计量表[9-10],于2022年4—6月在阿尔善村进行实地调研。通过题项筛选哈萨克族牧民进行调查。调查内容:牧民基本信息、牧民旅游参与情况、牧民对乡村旅游业的感知等。通过发放问卷和半结构访谈,对阿尔善村村委会及哈萨克族牧民进行调查,共发放调查问卷150份,收回150份,有效问卷142份,占发放问卷总数的94.7%。

2.2研究方法该研究以Su的旅游语境下的可持续生计框架(LFTC)为指导,基于统计数据、专家评价和村民感知多个视角构建阿尔善村可持续生计资本(自然、物质、经济、人力和文化资本)的分析框架,研究阿尔善村生计资本的变化,探讨生计资本—生计策略—生计结果间的关系。

3结果与分析

3.1生计资本变化

3.1.1自然资本。

随着那拉提景区的开发,牧民原本用于放牧的草场受到保护,这就导致了牧民所拥有的草场面积下降,牧民养殖牲畜数量大幅减少。随着“哈萨克第一村”牧民定居项目实施,乡村旅游加速发展,旅游业对阿尔善村哈萨克族牧民自然资本的影响愈发明显,每年7—10月份的旅游旺季牧民便会回到村庄从事旅游业,这样就使得牧民无暇从事畜牧业,导致牲畜数量下降。另一方面,随着乡村旅游业开展,游客数量激增,村庄生态环境不可避免被破坏,而阿尔善村较为偏远,公共基础设施并不完善,这就导致了游客产生垃圾破坏生态环境,造成了自然资本下降。

3.1.2物质资本。

阿尔善村地处偏远,在开发之前交通不便,且牧民主要居住在户外较为分散,电、水等资源较为匮乏。乡村旅游开发后,牧民定居项目实施,交通、通讯、网络、照明、用水等基础设施得到了明显的改善,投资2 340万元在“哈萨克第一村”实施了阿尔善村游牧民定居建设牧民定居房103栋、棚圈103个,改善了牧民的生活环境。但由于外来经营户的冲击,牧民承包更多经营地受到限制,同时,乡村旅游业的发展使得牧民将部分时间和精力投入到民宿经营中也导致牧民养殖牲畜数目下降,导致了牧民物质资本的下降。

3.1.3经济资本。

随着旅游业的蓬勃发展,阿尔善村人均收入实现连续4年稳步增长12%以上,其中旅游收入占到人均的34%,2021年人均收入达到2万元;2019年全村年游客接待量最多突破25万人次,旅游高峰期日接待4 000人次。“哈萨克第一村”的辐射带动作用日益突显,已成为阿尔善村旅游富民产业发展的重要“引擎”。得益于政府对旅游也大力支持,牧民在从事旅游业发展会获得更多的优惠政策,牧民也获得更多的旅游收入。

3.1.4人力资本。

阿尔善村连续5年开办培训班85个,累计培训群众近万人次,超过一半的学员参与到旅游服务产业中,实现了家门口就业创业,发展进取意识日趋强烈。同时,坚持引进来学与走出去看相结合,连续两年累计组织152名农牧民代表学习考察旅游民宿发展和特色村寨建设,开阔了眼界、增长了见识,思想观念和经营理念发生了重大转变,解决了富口袋先富脑袋的问题,大部分已成为以“哈萨克第一村”为典型的旅游民宿“领头雁”。与此同时,牧民受教育水平较低,生活习惯和内地游客有较大不同,此外,对村落内部旅游资源及环境保护的意识模糊,需要依赖村委会的管理和引导。

3.1.5文化资本。

阿尔善村近60年久历风雨、开拓创新的变化变革,工作队和村“两委”通过走访群众、翻阅资料、查阅档案馆和博物馆,整理了大量资料和老旧物品,分8个板块建成“阿尔善村民俗馆”,由村干部担任讲解,全方位向游客介绍民族文化、历史沿革,成为“哈萨克第一村”必选打卡地。哈萨克族文化通过展馆的形式传播到游客中,是游客生动理解哈萨克族独具魅力的文化,极大增强了阿尔善村哈萨克牧民的文化资本。

3.2生计策略的差异

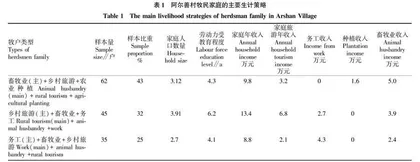

由于牧民所拥有的生计资本的不同,在乡村旅游的影响下导致牧民的生计策略也存在很大差异,通过问卷调查,阿尔善村哈萨克族牧民的主要生计方式为畜牧业、参与乡村旅游、务工、农业种植。结合实际情况,将牧民的生计策略分为3种类型(表1)。

3.2.1类型一:畜牧业(主)+乡村旅游+农业种植。

这类牧民主要是在乡村旅游发展到一定阶段后,响应政策号召或跟随早期参与到乡村旅游的牧民从而加入乡村旅游行业中。这类牧民通常受旅游发展利润吸引及政府资金政策补贴的影响,将村里定居地或搭建毡房转为民宿。但由于缺乏相应的生计资本,比如服务意识较低、客房相应设施缺乏等,并且在语言方面和内地游客沟通不畅,导致生计资本进一步退化,旅游整体收益不理想,他们就会适当放弃旅游业增加畜牧业的资本,以提升生计水平。与此同时,有些牧民受文化水平或加入合作社影响,其服务意识、宣传意识较高,在旅游旺季与旅行社展开合作,将民宿打造得独具特色,旅游收入逐渐提高,逐渐的每年旅游旺季都会参与到乡村旅游中,以此提高生计水平。

3.2.2类型二:乡村旅游(主)+畜牧业+务工。

这类农户是早期参与到乡村旅游中,他们往往从事乡村旅游行业5年以上,最初参与除政策引导外,更主要的原因是这类牧民草场面积较小,养殖牲畜较少。阿尔善村乡村旅游的发展为其家庭生计带来新的机遇,他们往往成为旅游发展致富的先行受益者。这类农户的生计资本较高,具体体现在参与合作社时间长,接受培训次数多,经营理念较为完善,社会关系较好,旅游旺季与多家旅行社合作,他们已经每年持续参与到旅游经营中,在对这类农户访谈过程中,他们最主要的诉求就是进一步扩大民宿经营面积,增加客房数量。

3.2.3类型三:务工(主)+畜牧业+乡村旅游。

每年旅游旺季,牧民的劳动力季节性匮乏是影响牧民可持续生计的重要因素,每年7—10月正是旅游旺季,也是放牧的季节。所以这类农户就应运而生,这类农户家中牲畜数目较少,仅依靠放牧难以维持生活,所以这类农户家庭劳动力较为分散,他们常年从事畜牧业,在旅游旺季会将村中房屋改造为民宿,但由于自身经营水平的限制,旅游收入并不高,所以部分农户会选择以土地流转的形式将房屋进行出租,家庭劳动力则会选择在景区打工等形式获取收入,以此提高家庭的生计水平。