新疆伊犁地区苹果黑星病病原菌鉴定·生物学特性及毒力测定研究

作者: 王华 唐晓雪 任毓忠

摘要 为明确伊犁地区苹果黑星病病原菌的种类和生物学特性,结合病原菌的形态特征、培养性状和分子生物学进行鉴定,确定引起新疆伊犁地区苹果黑星病的病原为Venturia inaequali。通过不同温度、pH及培养基等对苹果黑星病菌生物学特性研究表明,病菌生长的最佳培养温度在20 ℃左右,最适生长pH为7和8,在OA培养基上的生长速度最快,在OMA培养基上生长最缓慢。室内毒力测定表明,供试4种原药中的3种对苹果黑星病菌菌丝的EC50从小到大依次是吡唑醚菌酯<啶酰菌胺<嘧霉胺。

关键词 伊犁地区;苹果黑星病;病原菌;鉴定;生物学;毒力

中图分类号 S436.611.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)10-0114-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.10.025

Abstract In order to clarify the species and biological characteristics of the pathogenic bacteria of apple scab in Yili area, combined with the morphological characteristics, culture characters and molecular biology identification of the pathogenic bacteria, it was determined that the pathogen causing apple scab in Yili area of Xinjiang was Venturia inaequali. The research on the biological characteristics of apple scab at different temperatures, pH and medium showed that the optimal culture temperature for the growth of the bacteria was about 20 ℃, the optimal growth pH was 7 and 8, and the growth rate on the OA medium was the highest. The growth rate on OMA medium was the slowest. Laboratory toxicity test showed that the EC50 of 3 of the 4 active drugs against the mycelia of P. aureus was pyrazole ester<dimetriamine<pyrimethanil.

Key words Yili Region;Apple scab;Pathogenic bacteria;Indentification;Biology;Virulence

苹果黑星病是由真菌Venturia inaequali引起的病害,是我国重要的外来检疫性病害[1]。该病害在新疆伊犁地区普遍发生,遍及特克斯县、伊宁县、新源县、伊宁市、尼勒克县等苹果种植区,在嘎啦、红富士、红星、秦冠、红津轻等品种上危害严重,病叶率达80%以上,病果率可达30%左右,严重制约了伊犁地区特色林果业的可持续发展[2]。国内学者对苹果黑星病的研究集中于田间发生危害调查、症状识别及田间化学防治方面,新疆对苹果黑星病的研究主要集中在大田药剂防治方面。苹果黑星病病原菌的研究在国内主要集中于西北农林科技大学,而新疆的苹果黑星病病原菌尚未见报道[3-19]。为保护伊犁地区苹果产业的发展,搞清伊犁地区苹果黑星病病原菌的种类及生物学特性,笔者从形态学和分子生物学方面对苹果黑星病菌进行了鉴定,并对苹果黑星病菌的生物学特性及毒力测定进行研究,以期为病害的发生规律、综合防治以及抗病育种提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 苹果黑星病的病原鉴定

1.1.1 病样的采集和症状描述。

在苹果黑星病发病盛期,采集田间发病症状明显的苹果黑星病果实和叶片,用密封袋分装后带回实验室内,并对典型病样进行拍照和症状描述。

1.1.2 病原菌的分离、纯化和代表性菌株的选择。

将田间采集的苹果黑星病病样用75%乙醇表面消毒后晾干,病菌分离分别采用组织块分离法和划线分离法。组织块分离法:在超净工作台内用灭菌解剖刀在病健交界处直接切取5 mm×5 mm的病样,在0.1%升汞中浸泡20 s后无菌水冲洗3次,用无菌滤纸吸干,然后放置在PSA培养基上;划线分离法:在火焰灭菌后的载玻片上滴加无菌水,然后用灭菌的解剖刀将叶片或果实表面病斑上的病菌轻轻刮入灭菌水中,用灭菌的接种环蘸取孢子悬浮液在PSA平板上划线。最后将分离后的平板置于恒温20 ℃暗培养14 d。待菌落出现后,根据采集地点、菌落特点等特征选取代表性菌株进行单孢纯化并于PSA培养基上4 ℃保存待用。

1.1.3 病原菌的鉴定。

1.1.3.1 形态学鉴定。

形态学鉴定主要参考Nelson & Toussoun & Marasas的分类系统,依据病菌分生孢子的形态和着生方式,分生孢子梗的特征,厚垣孢子的有无,菌落的颜色特征及其生长速度进行鉴定。将供试菌株移接至PSA培养基上。在PSA培养基上恒温20 ℃暗培养14 d后观察其菌落形态,分别测量50个分生孢子和50个厚垣孢子大小;观察分生孢子梗和分生孢子的着生状态并拍照。

1.1.3.2 分子生物学鉴定。

将供试菌株在PSA培养基上培养14 d后,用无菌解剖刀将其菌丝刮至2 mL离心管中。使用Bio Flux 真菌DNA提取试剂盒提取供试菌株的基因组DNA。使用真菌ITS区的通用引物

(ITS1 5′-3′TCCGTAGGTGAACCTGCGG,ITS4 5′-3′TCCTCCGCTTATTGATATGC,扩增片段520 bp,退火温度58 ℃[20])对供试菌株DNA进行PCR扩增。反应程序均为94 ℃预变性5 min,94 ℃变性40 s,58 ℃退火40 s,72 ℃延伸30 s,35个循环,72 ℃再次延伸7 min。PCR产物经1%琼脂糖凝胶电泳检测后送至上海生工生物有限公司测序。测序结果至BLAST比对和分析,下载相似性高且同时含有rDNA-ITS和TEF-1α基因的黑星孢属(Venturia)参考菌株的序列。按照rDNA-ITS和TEF-1α的顺序依次拼接,并以苹果果实黑点病的病原粉红聚端孢菌(Trichothecium roseum Link ex Fries)为外群,使用MEGA 5.0 软件中邻接法(Neighbor-joining Method)构建系统发育树。

1.2 苹果黑星病菌生物学特性的测定

1.2.1 温度对病菌生长的影响。

将供试菌株在PSA培养基上培养14 d后,在无菌条件下从菌落的边缘用灭菌打孔器打成5 mm的菌饼,供如下生物学特性测定使用。分别将菌饼移接至PSA培养基上,置于5、10、15、20、25、30和35 ℃的恒温箱中进行黑暗培养。14 d后测量菌落直径并拍照。每种处理设置3个重复。

1.2.2 pH对病菌生长的影响。

用 HCl和 NaOH将PSA培养基的pH分别调至 4、5、6、7、8、9、10、11,将菌饼移接至不同pH的PSA培养基上,25 ℃恒温黑暗培养。14 d后测量菌落直径并拍照,每种处理设置3个重复。

1.2.3 培养基对病菌生长的影响。

将菌饼分别移接至马铃薯蔗糖培养基(PSA)、马铃薯葡萄糖培养基(PDA)、索莱宝麦芽汁琼脂培养基(MEA)、燕麦琼脂(oatmeal agar,OA)、玉米粉琼脂(corn meal agar,CMA)培养基上,25 ℃恒温黑暗培养。14 d后测量菌落直径并拍照。

1.2.4 数据分析。

用 Excel 2010进行数据统计,用 SPSS 19.0对数据进行多重比较和方差分析。

1.3 几种杀菌剂对苹果黑星菌的毒力测定

1.3.1 供试菌株。

选用新疆伊犁地区苹果黑星菌代表性菌株进行毒力测定试验。

1.3.2 供试药剂。

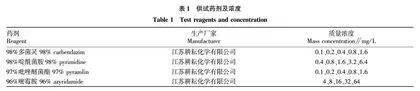

供试4种原药药剂名称、生产厂家以及质量浓度见表1。

1.3.3 试验方法。

采用菌丝生长速率法测定各药剂对病原菌生长的抑制情况。使用N,N-二甲基甲酰胺将原药溶解配制成高浓度母液,在超净工作台内使用0.22 μm细菌过滤器将母液过滤至10 mL离心管中待用。按照5种已设定好的浓度,分别将不同量的母液加入融化冷却至45 ℃左右的PDA培养基中,使得药剂与培养基混匀后制成相对质量浓度梯度(表1)的含药培养基。以不加入药剂的PDA培养基为空白对照,每组处理3个重复。

将苹果黑星菌培养14 d后,用5 mm灭菌打孔器打取菌饼若干,供毒力测定使用。将菌饼移接至含药培养基以及对照培养基中央,每种药剂设置5个梯度,25 ℃恒温黑暗培养,14 d后测量菌落直径并拍照。

计算出菌丝生长抑制率,即抑制率 =(对照菌落增长直径 - 处理菌落增长直径)/对照菌落增长直径 × 100%。

使用SPSS 19.0软件基于Probit回归法对所得数据进行毒力回归方程分析得到半数有效浓度(EC50)[21]。

2 结果与分析

2.1 苹果黑星病症状

苹果黑星病在新疆伊犁地区一般从5月中旬开始发病,7—8月病害达到高峰期,病菌主要感染叶片和果实,也能危害叶柄、花和幼嫩的枝条等部位,主干和主枝不被感染。叶片感病,病斑大多出现在叶面上,叶缘和叶边很少出现,病斑初为淡灰绿色的圆形褪绿斑,后颜色逐渐加深,变成褐色或灰褐色、黑色,病斑在叶片正面微微隆起,边缘明显,叶片背面病斑边界不明显,颜色淡褐色或灰黑色,较正面颜色浅,表面生浅褐色绒状霉层,病叶易卷曲;随着病斑的扩展,后期病叶上多个病斑融合,病斑中央组织易破裂穿孔,严重时整个叶片卷曲干枯死亡。果实发病从幼果期至成熟期均可受害,果实上的病斑多为圆形,少椭圆形或卵圆形,初期淡黄绿色或灰褐色,后逐渐变为褐色或黑色,病斑处果面凹陷明显,表面生绒状霉层;后期病斑从中心向四周开始硬化和龟裂,形成中央黑色周围灰黑色的病斑,且多个病斑合并形成大的不规则形的坏死斑,病斑大多只在果面扩展,向果肉内纵向扩展不明显(图1)。但病果较健康果实生长缓慢,单果重量明显较小,病斑对果实品质的影响严重。

2.2 病原菌鉴定

2.2.1 形态学鉴定。

苹果黑星菌的菌丝黑色,有隔,在PSA培养基上菌落墨绿色至黑色,气生菌丝明显,表面短绒毛状(图2a)。分生孢子梗丛生,直立或稍弯曲,圆柱状,不分枝,深橄榄色、淡褐色或黑色,基部膨大,1~2个隔膜,分生孢子梗上有环痕,大小为(22.4~65.3)μm×(6~8)μm,分生孢子梗直径明显粗于菌丝体,环痕式延伸;分生孢子上着生1~2个分生孢子,分生孢子0~1隔膜,偶有2个以上隔膜,分隔处略隘缩,基部细胞明显大于顶部细胞,倒梨形或倒棍棒状,淡褐色至褐色或橄褐色,孢基平截,表面光滑或具小疣突,16.92~35.63(25.63) μm×5.10~12.73(7.64) μm;培养21 d后,菌丝上形成黑色或淡黑色的厚垣孢子,厚垣孢子顶生或间生在菌丝上,单生或多个串生,球形、卵圆形、长圆形,大小为6.80~29.32(15.20)μm×5.79~22.83(12.69)μm(图2b、c、d)。依据病原的形态特征,与已报道的苹果黑星病菌(Venturia inaequalis)较一致,将引起伊犁地区苹果黑星病的病原初步确定为Venturia inaequalis[21-23]。