乡村振兴战略下西部欠发达地区农村公共文化服务数字化建设研究

作者: 陈碧玉 董宇

摘要 随着数字技术的不断应用,西部欠发达地区农村对数字化的公共文化服务需求不断提升。以地处西部欠发达地区的广西贺州市为例,分析农村公共文化服务数字化现状、困境,提出补齐农村公共文化基础设施短板、丰富农村公共文化服务资源供给、促进数字乡村特色文化产业发展、强化数字乡村文化人才队伍建设等解决对策,为进一步提高整体公共文化服务水平,保障公民基本文化权益进行有益探索。

关键词 乡村振兴;欠发达地区;农村公共文化服务;数字化

中图分类号 G249 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)13-0273-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.13.061

Research on Digital Construction of Rural Public Cultural Services in Western Underdeveloped Areas under the Strategy of Rural Revitalization—A Case Study of Hezhou Region

CHEN Bi-yu, DONG Yu

(Hezhou Library, Hezhou, Guangxi 542800)

Abstract With the continuous application of digital technology, the demand for digital public cultural services in the underdeveloped rural areas in western China is constantly improving. This paper takes Hezhou City of Guangxi Province, which is located in the western underdeveloped region, as an example to analyze the current situation and predicament of digitalization of rural public cultural services, and puts forward some countermeasures, such as reinforcing the weaknesses of rural public cultural infrastructure, enriching the supply of rural public cultural service resources, promoting the development of digital rural cultural industry with characteristics, and strengthening the construction of digital rural cultural talent team. In order to further improve the overall level of public cultural services and protect citizens’ basic cultural rights and interests, beneficial exploration was carried out.

Key words Rural revitalization;Less developed area;Rural public cultural services;Digitization

基金项目 广西壮族自治区桂林图书馆2022年度调研课题项目。

作者简介 陈碧玉(1989—),女,广西贺州人,馆员,从事公共文化服务研究。

收稿日期 2022-12-21

伴随新一代数字技术在我国农村的应用,农民对数字化服务的需求不断提升。2022年2月,出台了《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,文件指出要“大力推进数字乡村建设,以数字技术赋能乡村公共服务”[1]。以数字技术赋能农村公共文化服务成为解决农村文化贫乏,振兴乡村文化的有效途径。

现阶段,国内学界对于农村公共文化服务数字化建设的研究不断加深。相关研究主要集中在3个方面。一是农村公共文化服务数字化的重要性。孔兰[2]认为数字化有助于拓展参与主体,实现阅读主体与资源之间的互动、社会化互动与线下转化共同作用于乡村文化,提升乡村文化服务能力。金涛[3]认为推进农村公共数字文化建设有利于打破信息地域鸿沟,缩小城乡文化发展差距。二是农村公共文化服务数字化建设的现状。倪佳[4]以“数字湖南”重点工程为例,认为县乡两级服务平台建设的“短板”制约了农村信息化目标的实现。李少惠等[5]以甘肃省文化共享工程为例,认为基层服务点建设缓慢、社会认知度低、资源利用率低、投入不足等因素影响着农村公共数字文化服务体系的建构。在农村地区的专门研究上,完颜邓邓等[6]基于湖南省衡南县两村的田野调查,发现负面的环境因素、服务供给、个人因素和服务需求使得村民对公共数字文化服务利用率极低,并形成恶性循环。三是农村公共文化服务数字化的路径。孔繁秀等[7]认为农村公共数字文化服务的优化策略是坚持均等性、公益性、便利性、时效性与谨慎性、信息安全原则,从供给端和需求端综合发力,强化技术支持和宣传引导,提高农民数字素养,推进服务内容深度化、形式多样化和方式多元化。朱婕等[8]认为针对用户需求,建立具有地域特色的数字资源服务模式,能从根本上实现文化资源“进村入户”。

纵观现有研究成果,虽然国内学界对推进农村公共数字文化服务进行了一些有益探索,但大多集中在文化底子相对较好,农民的信息技术水平相对较高的较发达地区,鲜少在公共文化基础设施薄弱,文化、交通比较落后,信息相对闭塞,农民的信息技术接受能力较弱的西部欠发达地区,就如何推进农村公共文化服务数字化进行研究。该研究在发展乡村振兴战略的背景下,着力分析西部欠发达地区贺州的基础设施、文化资源、文化产业、数字人才等方面的基础情况,揭示当前存在的困境,并提出提升策略,为数字时代的农村公共文化服务提供理论参考。

1 农村公共文化服务数字化建设现状与困境

1.1 基础设施建设

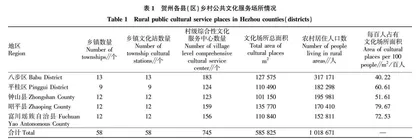

贺州市位于广西东北部,属于西部欠发达地区,下辖三县两区,即八步区、平桂区、钟山县、昭平县、富川瑶族自治县。目前全市农村公共服务基础设施建设基本完善,已建成乡镇(街道)综合文化站58个、村级综合性文化服务中心745个(表1)。全市5个县(区)58个乡镇(街道)基本建立以县级文化馆和图书馆为中心,乡镇(街道)文化站为分馆,村级(社区)公共服务中心为服务网点的总分馆制构架;县(区)配备流动文化车、图书车4辆,开展流动服务和数字服务,目前基本实现了县(区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共文化服务体系全覆盖[9]。

从表1可以看出,目前贺州乡镇文化场所总面积基本达到相应居住人口体量的要求,昭平县农村文化场所人均面积排位第一,富川瑶族自治县位列第二。昭平县和富川瑶族自治县原为国家级贫困县,各方面基础设施较为落后,国家通过脱贫攻坚行动,加大了贫困地区的基础设施建设扶持力度,在一定程度上解决了落后地区农村阅读场馆短缺和不能满足群众文化需求的问题。但是乡镇文化站、村级综合性文化服务中心设施设备简陋的问题仍然存在,这些文化场所普遍只有原来国家通过农家书屋配发的书籍、桌子、电脑,没有配套其他设备,后期维护跟不上,缺乏专人管理,设施设备已开始老化,利用率并不高。很多乡镇文化站、文化服务中心设在当地政府、村部楼的二楼、三楼,标识也不够明显,除了乡镇干部、村干部因在行政楼里办公会对这些文化场所有所了解,村民往往只有办事的时候才会到乡镇政府、村部楼,对这些文化场所熟悉度不高,走入这些文化场所阅读的人更是寥寥无几。

1.2 文化资源

贺州于2009年开始实施全国文化信息资源共享工程,为条件相对成熟的文化站建立了公共电子阅览室,配备了电脑,村民可以通过文化站的电脑实现网页浏览、资源下载的功能。“十三五”时期为提升公共文化服务,自治区有关部门为昭平县等贫困县配备了一批公共文化一体机,每台机子内含数字资源4TB,这在一定程度上解决了贺州地区农民数字阅读资源欠缺的问题。2020年以来,以县级文化馆和图书馆为中心,乡镇(街道)文化站为分馆,村级(社区)公共服务中心为服务网点的总分馆制实现了区域内资源共建共享;“广西数字网络图书馆”的基础设施建设和内容建设基本完善,全市707个实体农家书屋的数字化升级,实现了全市707个行政村数字农家书屋全覆盖,为数字文化资源直达农村畅通了通道。随着数字化进程的加快以及手机在农村的普及程度快速提高,依赖国家实施的文化惠民工程仍不足以满足农民对数字化阅读的需求。究其原因,一方面上级配发的设施设备具有阶段性的特点,后期设备维护、资源的更新因为缺少资金等因素跟不上,呈现停滞的状态,致使农民获取文化信息的权益没有得到充分保障。另一方面,现阶段的文化资源还处在建设阶段,以地方文献、历史文化名镇名村为主题的数字资源还未形成完整的资源库,在资源开发利用上还缺乏有效的方式方法,不能根据当地农村的农民喜好、需求,有针对性地进行宣传推广。

1.3 数字人才储备

在乡村振兴和数字乡村工程实施中,乡村文化人才至关重要,贺州市为乡村文化建设配备了一定数量的人才。全市58个乡镇(街道)综合文化站均配备不少于2名编制员工,负责文化工作。707个行政村配备了村级公共文化专管员,覆盖全市所有行政村,大力组织开展乡村群众文化,丰富基层群众文化生活[9]。根据调查(表2),贺州全市的乡镇文化站中,从事文化工作的人员有144人,其中:在编118人,专职83人,专业技术人员58人;全市村级公共服务中心聘请有文化协管人员737人;全市乡镇有文化志愿者队伍269支,志愿者人数达2 848多人。

从表2来看,全市乡镇文化站工作人员平均配比约为1∶2,文化协管员平均配比约为1∶13,文化志愿者平均配比约为1∶49,平均每服务1万人至少配备39名文化工作者。据不完全统计,全市还有民间文艺团队415支,民间文艺工作者6 225人,可以作为乡镇开展文化活动的人员补充。从数据上看基本可以达到一个地区开展公共文化服务所需的人力。但是,就目前乡镇的实际情况来说,文化站很多都是由乡镇干部兼任,普遍存在“一人身兼多职”的情况,专职从事文化工作的人员较少,而且大多乡镇文化工作者在文化、网络、信息、技术等方面的知识储备相对较弱,文化志愿团队、民间文艺团体的力量发挥的作用效果不明显,很多是挂名团队,真正能提供有内容、有影响的文化服务较少。

1.4 数字文化产业发展

在国家实施乡村振兴战略后,贺州聚焦“一村一品”“一乡一业”,大力发展乡村特色产业,全市707个行政村都至少发展有一个特色产业,就目前来说,贺州乡村特色产业主要是集中在农业方面,比如富川瑶族自治县重点发展脐橙产业,借助数字技术,建设了脐橙直播基地,举办了富川柑橘类数字供应链服务基地直播推广活动、“品脐橙·游富川”线上季直播推广活动、爱心传“橙”“希望义卖”、贺州团团直播带货助力乡村振兴活动等,以“社交+直播”“短视频+直播”等方式,邀请全国高流量的网红主播与地方推介官共同推广富川特色农产品脐橙,展示富川瑶都的风景、人文、美食、好物。富川瑶族自治县通过数字赋能,文化搭台,经济唱戏,以农业拉动文旅产业,不仅有效提升了富川脐橙品牌知名度,擦亮“中国脐橙之乡”国字招牌,还将富川丰富而独特的自然资源和民族风情通过“云游富川”充分展现出来。数字赋能为富川脐橙产业的发展带来了新机遇,也为包括文化产业在内的其他产业的发展提供了可复制的经验[10]。

贺州市历史底蕴深厚,迄今已有2 100多年的历史,中原文化、岭南文化、湘楚文化等多种文化在这里交汇,形成颇具特色的贺州文化,贺州也是少数民族聚居地,少数民族的语言、歌舞、服饰、婚嫁以及传统技艺,别具风采,这些民族民俗风情在农村得到了很好的保留,有很多的手工技艺、民俗文化列入了非物质文化遗产名录。从2022年公布的非物质文化遗产项目名录里看,贺州获得国家级非遗名录的项目有4项,自治区级51项,市级31项,其中属于传统技艺的项目有24项,但是实现产业发展的只有9项,尤其以数字化手段实现产业发展的项目很少。大多非遗项目都是停留在影像记录阶段,以及手工技艺传承上,数字化的技术应用基本没有。如何挖掘农村原有的特色文化,促进数字文化产业发展,实现产业聚集、消费聚焦、就业带动,是需要深入探讨的问题。