猴杰2号液体菌种发酵条件研究

作者: 唐业刚 王文秀 陈培林 郭云贵 陈玉峰

摘要 以猴头菌株猴杰2号母种为材料,研究其液体菌种最佳发酵条件,为其大规模栽培生产提供参考。采用单因子试验结合正交优化试验,以发酵所得菌丝球平均干重为衡量指标,并对所有平行数据进行SPSS方差分析,研究猴杰2号菌株液体发酵的最佳碳源、氮源、无机盐及生长因子营养组合,以及最佳初始pH、摇床转速、摇瓶装液量、摇瓶中玻璃珠数等摇床培养条件组合。结果表明,猴杰2号菌株液体发酵的最佳培养基组合为麦芽糖2%+蛋白胨0.3%+磷酸二氢钾0.225%+硫酸镁0.075%+维生素B1 20 mg/L,菌丝球平均干重可达8.33 g/L;最佳摇床培养条件组合为初始pH 5.0、转速160 r/min、装液量120 mL/250 mL、玻璃珠5颗/瓶,菌丝球平均干重可达8.50 g/L。

关键词 猴杰2号;液体发酵;正交优化;培养基组合;摇床培养条件

中图分类号 S646.9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)14-0043-05

基金项目 武汉生物工程学院2021年校级教学改革研究项目(2021J05);2022年湖北省大学生创新创业训练计划项目(S202212362020X)。

作者简介 唐业刚(1979—),男,湖北武汉人,副教授,硕士,从事食、药用菌菌种的研发与应用。

收稿日期 2022-07-08

猴头菌(Hericium erinaceus),又名刺猬菌、对脸蘑、山伏菌等,是著名的食、药兼用珍稀食用菌[ 1]。其肉质鲜美,营养丰富,富含多种氨基酸和维生素[ 2-3],素有“山珍猴头、海味燕窝”之美称。中医认为猴头性平味甘,利五脏,助消化,健脾胃,是著名的防治胃溃疡、十二直肠炎等消化道黏膜损伤的滋补品[ 4]。现代医学研究表明,猴头中的多糖和多肽类物质对小鼠肉瘤S-180和艾氏腹水瘤有明显的抑制作用,经常食用可提高人体免疫力[ 5-6]。目前,以猴头菌片、猴头饼干等为代表的猴头食、药系列产品的开发利用前景广阔,以猴头子实体或液体发酵产物中多糖、多肽等活性成分提取和纯化等研究较多,利用成熟稳定的猴头液体发酵工艺进行大规模栽培生产,已成为目前猴头菌市场开发的迫切需要。

使用猴头固体菌种进行人工栽培,是目前国内的主要栽培方式[ 7]。然而,固体菌种发菌时间长,菌丝产率低,菌龄不整齐,难以满足大规模生产栽培的需要。液体菌种则具有发酵效率高、菌龄年轻且整齐一致的优点,极其适合于大规模生产栽培的需要。

当前猴头菇液体发酵的研究主要集中在发酵条件对其多糖、多肽等药用活性成分的分离、提取及其药理学研究上[ 6,8-9],对其液体发酵的营养条件和摇床培养条件的报道则较少。且由于不同研究者使用的出发菌株不同、试验条件亦不同等原因,目前关于猴头菇液体发酵营养条件和摇床培养条件的研究结果[ 10-14]尚不一致。笔者在《食用菌栽培实验》课程的教学过程中发现,华中农业大学食用菌菌种保藏中心的猴杰2号菌株栽培性状优秀,出菇产量和质量较好,有较大的大规模生产开发应用潜力。经中国知网(CNKI)数据库检索发现,目前尚未有对猴杰2号液体菌种发酵条件的相关报道。为此,笔者以猴杰2号菌株为对象,对其液体发酵的营养条件和摇床培养条件进行研究,以期为猴头2号菌株液体菌种应用于大规模生产栽培以及其液体发酵产物中多糖、多肽等活性成分的提取、纯化及其后续药理学研究等开发利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料与主要仪器设备

①供试猴头母种。猴杰2号菌株,购自华中农业大学食用菌菌种保藏中心。

②主要试剂。琼脂粉、麦芽糖、VB1、可溶性淀粉、无水葡萄糖、蔗糖、硫酸镁、乳糖、蛋白胨、酵母浸粉、尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾。③主要仪器设备。SW-CJ-1F型单人双面净化工作台、DHP-9052型电热恒温培养箱 、202-0B型干燥箱、P270A型普通摇床、手提式高压灭菌锅、PHS-3C型酸度计、电子天平、发酵用玻璃珠。

1.2 试验方法

1.2.1 母种活化与扩繁。

将所购母种于25 ℃下暗培养3 d活化后,按1∶20于母种转管培养基(PDA,5%柠檬酸调pH至6.0)[ 15]中转管扩繁,每隔3 d观察一次转管结果,并挑选菌丝洁白、粗壮的满管母种试管备用。

1.2.2 一级摇瓶种子的制备。

配制一级摇瓶液体种子培养基[ 12-14]:黄豆粉1%,蛋白胨0.1%,葡萄糖2%,KH2PO4 0.15%,MgSO4 0.075%,VB1 10 mg/L,pH 6.0,按120 mL/250 mL装液量分装于锥形瓶中。121 ℃高温高压蒸汽灭菌30 min后,于超净台中将“1.2.1”所得母种,钩取5块尽量少带琼脂的菌丝块,接入锥形瓶中。25 ℃暗光下静置1 d后,暗光下于25 ℃、150 r/min摇床上发酵培养,6 d后观察并记录一级摇瓶种子培养结果,挑选发酵母液澄清、菌丝球直径约2 mm且大小均匀的一级摇瓶种子备用。

1.2.3 发酵培养基最佳碳源、氮源的单因子筛选。

以碳源(葡萄糖)3%+氮源(酵母粉)0.2%+KH2PO4 0.15%+MgSO4 0.075%+VB1 10 mg/L,pH 6.0为液体菌种的基本培养基,采用单因子试验,筛选最佳碳源、氮源的种类。其中,供试碳源为葡萄糖、麦芽糖、蔗糖、可溶性淀粉、乳糖。供试氮源为蛋白胨、酵母粉、尿素、(NH4)2SO4、麸皮(由于麸皮不溶于水,考虑到其有机氮的有效添加量,采用20 g/L浓度添加,具体方法为煮沸30 min后取滤液进行添加)。各试验组均做5次平行重复,均采用120 mL/250 mL装液量分装,121 ℃高温高压灭菌30 min后备用。

取“1.2.2”所得一级液体摇瓶种子,按6%接种量分别接种到上述碳源、氮源培养基中,于25 ℃暗光下置于150 r/min摇床上培养。6 d后观察摇瓶发酵结果,并用8层纱布过滤发酵液,所得菌丝球用蒸馏水反复冲洗后,于80 ℃烘箱中烘干2 d至恒重,称重,计算各试验组发酵所得的菌丝球平均干重(g/L)。

1.2.4 液体菌种发酵培养基的正交优化试验。

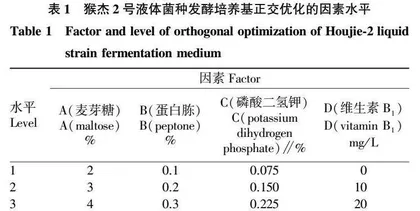

为研究各营养因子的互作,以“1.2.3”所得最佳碳源(A)、最佳氮源(B)、磷酸二氢钾(C)、维生素B1(D)为因子,按表1因素水平,进行L9(3)4正交优化试验设计,筛选最佳液体发酵培养基。

分别配制由表1所得的9种正交优化培养基,均按120 mL/250 mL装液量分装,121 ℃高温高压灭菌30 min后,于超净台上分别按6%的接种量接入“1.2.2”所得一级摇瓶种子,于25 ℃暗光下,置于150 r/min摇床上摇瓶培养,6 d后结束发酵,并按“1.2.3”中的方法,记录并测定各试验组的菌丝球平均干重 (g/L),上述9组培养基均做5次平行重复。

1.2.5 液体菌种摇床培养条件的单因子试验。

以“1.2.4”所得最佳正交优化培养基为配方,分别进行以下摇床培养条件的单因子试验。

(1)初始pH的筛选。分别调整培养基的初始pH至4.0、5.0、6.0、7.0,每组pH均平行重复5次,均采用120 mL/250 mL装液量分装,121 ℃高温高压蒸汽灭菌30 min后,均按“1.2.3”中的接种、培养和菌丝球平均干重测定方法,计算各组菌丝球平均干重(g/L)。

(2)摇瓶装液量的筛选。分别在250 mL锥形瓶中分装80、100、120、140 mL培养基,每组平行重复5次,各组初始pH均调至6.0,121 ℃高温高压蒸汽灭菌30 min后,均按“1.2.3”中的接种、培养和菌丝球平均干重测定方法,分别按照不同装液量换算,计算各组菌丝球平均干重(g/L)。

(3)摇床转速的筛选。将培养基的初始pH均调至6.0,均采用120 mL/250 mL装液量分装,121 ℃高温高压蒸汽灭菌30 min后,按“1.2.3”中的方法进行接种后,25 ℃暗光下,分别置于120、150、180、210 r/min摇床上发酵,每个梯度均平行重复5次,6 d后按“1.2.3”中的方法测定菌丝球平均干重(g/L)。

1.2.6 液体菌种摇床培养条件的正交优化试验。

鉴于在摇瓶发酵液中添加玻璃珠有利于分散菌丝,造成更多萌发点[ 15],同时结合“1.2.5”单因子试验结果,以pH(A)、装液量(B)、转速(C)、摇瓶中的玻璃珠(直径0.5 cm)颗数(D)为因子,按表2因素水平表,进行 L9(3)4正交优化设计,考察各摇床培养条件之间的相互作用。上述9组试验组均平行重复5次,筛选最佳摇床培养条件。

配制“1.2.4”中的优化培养基,按由表2所得9组正交优化试验组合,分别调整培养基的初始pH,并按不同装液量分装,121 ℃高温高压蒸汽灭菌30 min后,分别按6%接种量接入“1.2.2”所得一级摇瓶种子,于25 ℃暗光下,置于不同转速摇床上发酵培养,6 d后结束发酵,并按“1.2.3”中的方法,计算各组菌丝球平均干重(g/L)。

1.3 数据分析

试验所得各平行数据,均采用SPSS 22.0软件进行方差分析,判断各试验处理组之间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 培养基碳源、氮源的筛选结果

由图1可知,麦芽糖结果最优,乳糖结果最差,但除乳糖外的其余4组碳源种类之间无显著差异,这表明猴杰2号可以利用的碳源种类较多。从生产成本考虑,可选用价格相对低廉的可溶性淀粉作为碳源进行大规模发酵。

由图2可知,蛋白胨和酵母粉的发酵结果均显著高于其他组,且该2组之间无显著差异,这表明猴杰2号可以高效利用动物源性和微生物源性有机氮。其余3组中,尿素组发酵结果显著低于其他组,这可能与尿素在培养基灭菌中发生了分解有关[ 2];硫酸铵组发酵结果也较差,仅显著高于尿素,这表明猴杰2号难以利用无机氮。

麸皮组发酵结果显著低于蛋白胨和酵母粉组,但又显著高于无机氮组。这表明猴杰2号对植物源性有机氮的利用效果不及蛋白胨和酵母粉组。麸皮的发酵效果显著高于无机氮组,一方面可能是猴杰2号菌株相较于无机氮,更偏好利用植物源性有机氮;另一方面,由于麸皮不能溶于水,需要在水中煮沸30 min后取其滤液添加到培养基中,考虑到其有效氮源添加量,对麸皮的添加量进行了放大处理。因此,也有可能是麸皮在试验中的添加量(2%)高于尿素、硫酸铵(0.2%)所致,具体原因则有待于进一步研究。

综上,分别选择单因子试验数据最高的麦芽糖和蛋白胨作为碳、氮源种类,参与后续的正交优化试验。

2.2 培养基的正交优化试验结果

由表3可知,3号试验组(A1B3C3D3)的菌丝球平均干重最大,显著高于其他组;由极差(R)值可知,各因子的主次优先顺序为B(蛋白胨)>D(维生素B1)>C(磷酸二氢钾)> A(麦芽糖);由k值可知,正交试验的最优结果为A3B3C3D3,这与3号试验组(A1B3C3D3)的结果不一致,需进一步做二者对比的验证试验。

2.3 正交优化试验的验证补充试验

分别配制“2.2”中所得的需要进行验证试验的A1B3C3D3和A3B3C3D3这2种培养基(各5瓶),按“1.2.3”试验方法,分别测定二者的菌丝球平均干重(g/L),并按“1.3”的方法,进行差异显著性分析。

验证试验结果显示,A1B3C3D3培养基的菌丝球平均干重为8.13 g/L,A3B3C3D3培养基所得菌丝球平均干重为7.85 g/L,进一步方差分析结果表明,A1B3C3D3显著高于A3B3C3D3。

综上,A1B3C3D3(麦芽糖2%+蛋白胨0.3%+磷酸二氢钾0.225%+硫酸镁0.075% +维生素B1 20 mg/L)为该试验条件下的最佳培养基组合。