河北雾灵山国家级自然保护区土地利用及资源现状分析

作者: 马小欣 李探 胡玉雪 崔华蕾 杨丽晓 张思雨 李林茜

摘要 以河北雾灵山国家级自然保护区为研究对象,基于2020年二类调查数据,利用ArcGIS软件,对该区域的土地利用、权属状况、有林地资源、无林地资源现状进行分析。结果表明:保护区有林地占主要优势,有林地以天然次生林为主;国有土地占比高,林地权属和林木权属清晰;有林地地类面积占比表现为乔木林>灌木林>辅林地>疏林地,森林覆盖率高;乔木林优势树种明显,一般有1~2个优势树种组成,且正处于生长期,林木资源发展空间很大;无林地主要地类类型为裸岩,具有重要的科研价值。通过分析,提出了保护区可持续发展的建议。

关键词 雾灵山国家级自然保护区;地类;林地;面积;乔木林

中图分类号 X36 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)14-0095-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.14.023

作者简介 马小欣(1988—),女,河北藁城人,工程师,硕士,从事森林资源管理研究。

收稿日期 2022-09-06

森林资源是重要的自然资源,保护森林资源高质量发展,促进森林资源可持续是林业工作的出发点和落脚点[ 1]。林地是林业生存发展的物质基础,是森林实现可持续发展的基础保障。林地的合理利用和营林模式对森林的高质量发展和生态功能的发挥起着举足轻重的作用[ 2]。森林可持续经营研究,一直是国际国内学者研究的热点,掌握林地现状,了解森林资源的动态变化是森林可持续经营的重要组成部分[ 3-8]。河北雾灵山国家级自然保护区地理位置特殊,生物多样丰富,是森林经理学、森林生态学、生物多样性的天然实验室[ 9-10]。笔者以河北雾灵山国家级自然保护区为研究对象,对土地利用和资源现状进行分析,并提出了森林资源高质量发展对策,对准确掌握保护区自然资源底数及实现自然保护区可持续发展有着重要意义。

1 研究地概况

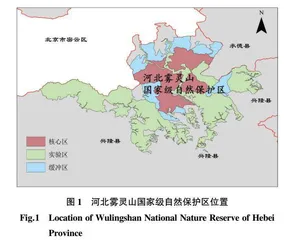

河北雾灵山国家级自然保护区位于兴隆县境内(图1),地理坐标为117°17′~117°35′E, 40°29′~40°38′N,海拔2 118 m,气候类型为温带湿润大陆型季风气候,冬季寒冷,夏季凉爽,昼夜温差较大,年平均温度7.6 ℃,年均降水量700~900 mm[ 11]。1983年经河北省政府批准设立河北省雾灵山省级自然保护区,其主要保护区对象为暖温带森林生态系统及猕猴分布北限。1988年晋升为国家级自然保护区,1999年经原国家林业局批准调整自然保护区范围和功能区。调整后保护区东西长24 km,南北宽17 km,面积为14 246.9 hm2,其中实验区为8 047.9 hm2,缓冲区为2 404.4 hm2,核心区为3 794.6 hm2。

雾灵山生物多样性十分丰富,是多种珍稀濒危野生动植物的主要栖息地和生长地,有高等植物165科645属1 870种,其中国家二级保护植物14种,模式植物37种;陆生脊椎动物247种,其中国家一级保护动物5种,二级保护动物35种;大型真菌238种;昆虫3 007种,被誉为“华北物种基因库”[ 12]。此外,雾灵山保护区丰富的森林资源,在固碳释氧、防风护沙、净化空气、涵养水源等方面发挥着巨大的生态效益。

2 研究方法

2.1 数据来源

以河北雾灵山国家级自然保护区最近一期(2020年)森林资源二类调查数据为基础数据,采用实地调查和遥感判读相结合的方法深层次细化数据信息。

2.2 面积不符说明

雾灵山国家级自然保护区批建面积为14 246.90 hm2,而实际管辖面积为14 749.99 hm2,保护区土地面积与批建面积不符,这是由于1999年申请调整雾灵山保护区功能区时受当时条件和技术所限,面积为人工勾绘测量,导致保护区的矢量数据存在误差,造成边界与实际管控不符。该研究以实际管辖范围作为研究范围。

2.3 数据分析

利用ArcGIS对数据进行校对和调整,采用数据统计分析法,对保护区各类资源按照地类、森林类别、林种、起源、权属、龄组构成等方面进行系统分析,以分析研究该保护区土地利用和资源现状,并提出相应的对策。

3 结果与分析

3.1 保护区土地利用现状

根据二类调查数据,河北雾灵山国家级自然保护区总面积为14 749.99 hm2,其中林地面积为14 088.13 hm2,非林地面积为661.86 hm2,分别占自然保护区总面积的95.51%、4.49%。从森林资源来看,主要包含乔木林和灌木林,森林面积为12 490.94 hm2,森林覆盖率为84.68%。

3.2 土地权属分布

河北雾灵山国家级自然保护区国有土地面积为14 677.3 hm2,占总面积的99.5%;集体土地面积为72.6 hm2,且均为界外小班,雾灵山保护区边界清晰,无权属纠纷。

3.3 有林地资源现状

3.3.1 有林地地类分布。

保护区有林地面积为14 088.13 hm2,主要包括乔木林地、经济林地、疏林地、灌木林地及辅林地。其中,以乔木林为主,面积为12 465.83 hm2、经济林25.11 hm2、灌木林1 527.77 hm2、疏林地29.44 hm2、辅林地39.98 hm2,分别占有林地面积的88.48%、0.18%、0.22%、10.84%、0.28%(表1)。

3.3.2 有林地按森林类型分布。

雾灵山自然保护区有林地按森林类型分为国家重点公益林、一般公益林和商品林。其中,国家重点公益林、一般公益林和商品林面积分别为13 966.66、120.04、1.43 hm2,国家公益林占绝对优势,占雾灵山自然保护区有林地面积的99.14%,一般公益林和商品林分布很小,两者面积之和仅占0.86%(表2)。

3.3.3 有林地按森林起源分布。

雾灵山自然保护区有林地按照森林起源分为天然林和人工林,天然林主要包括乔木林、灌木林、疏林和辅林地;人工林除经济林外,以油松和落叶松为主。按照面积统计,雾灵山保护区天然林占绝对优势,面积为12 059.21 hm2,人工林占地面积仅为2 028.92 hm2,分别占有林地面积的85.60%、14.40%(表3);按照蓄积量统计,天然林和人工林蓄积量分别为657 140.63、138 174.72 m3,分别占有林地蓄积量的82.63%、17.37%。

雾灵山保护区的天然林主要为天然次生林,这是由于1933—1945年雾灵山原始森林遭到人为破坏(滥伐、火烧),森林资源彻底毁灭,1950年建立了雾灵山森林经营机构,全面开展了封山育林、护林防火和人工造林等工作。被破坏的植物群落自然生长繁衍,自然修复形成天然次生林,少部分人工植苗形成了人工林。

3.3.4 乔木林按优势树种分布。

雾灵山保护区乔木林面积为12 465.83 hm2,占有林地面积的88.48%。乔木树种主要有软阔、柞树、油松、山杨、桦树、阔叶混、针阔混、落叶松、硬阔、鹅耳枥、核桃楸、椴树、白蜡、侧柏、刺槐、山杏、慢生杨等,乔木树种丰富多样,这是由于雾灵山地处华北、内蒙古和东北三大植物区系交汇区域,受所处经纬度、气候和山地地形等影响,呈现出明显的山地植被垂直分布带,植被类型复杂多样,生物多样性丰富。

乔木林优势树种明显,一般由1~2个优势树种组成。从乔木优势树种面积和蓄积来看,面积和蓄积均排在前5名的有软阔、柞树、油松、山杨、桦树。其中,软阔林面积和蓄积最大,面积为2 651.47 hm2,蓄积为158 756.75 m3,分别占乔木林面积和蓄积的21.27%和19.96%。侧柏、刺槐、山杏、慢生杨占乔木林面积和蓄积最小,均不到0.1%。单位蓄积排名前3的依次为椴树、桦树和油松(表4)。

3.3.5 乔木林按龄组分布。

雾灵山保护区乔木林按龄组分为幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林和过熟林。其中,中龄林面积和蓄积占优势,分别为5 687.38 hm2和410 832.33 m3,分别占乔木林总面积和总蓄积的45.62%、51.66%;幼龄林面积为4 287.40 hm2,蓄积为125 192.24 m3,占比分别为34.39%、15.74%;近熟林面积为1 894.18 hm2,蓄积为181 447.40 m3,占比分别为15.19%、22.81%;成熟林和过熟林面积和蓄积较小,二者之和占比均不到10%。按照单位蓄积来说,表现为幼龄林<中龄林<近熟林<成熟林<过熟林,过熟林最大为159.55 m3/hm2(表5)。

3.3.6 灌木林分布。

雾灵山保护区分布的灌木林均为一般灌木林,面积为1 527.77 hm2,占有林地面积的10.84%。主要分为低山灌木林和中山灌木林,低山灌木林主要是森林遭受到破坏之后形成的次生植被,大多数分布在低山的一些地段;中山灌木林主要在山地上部近山脊处有分布。其他区域也有灌木林的零星分布。生境不同,其种类组成有很大差异,其主要物种为胡枝子、锦带花、山楂叶悬钩子、毛丁香、金花忍冬等。

3.4 非林地资源现状

保护区非林地面积为661.86 hm2,其主要地类有裸岩、空闲地、草地、河流、坑塘、居民点、保护区管理站和服务设施用地,其中裸岩面积最大,为474.19 hm2,占非林地面积的71.65%;空闲地面积为127.44 hm2,占比为19.32%;草地面积为50.92 hm2,占比为7.72%;其他地类占地面积较少,占比仅为1.40%(表6)。

非林地在核心区、缓冲区和实验区均有分布。其中,裸岩主要分布在海拔1 500 m以上的近山脊处,且核心区占比最大;空闲地主要分布在实验区;草地在3个功能区均有分布,且主要分布在海拔1 800 m以上的亚高山草甸带,其增加了雾灵山植被垂直分布带,丰富了保护区的物种多样性;河流、坑塘、居民点、保护区管理站和服务设施用地仅在实验区分布,且居民点零星分布于保护区边界。

4 结论与建议

4.1 结论

该研究对河北雾灵山保护区的土地利用以及资源结构进行了分析,得出以下结论:①雾灵山保护区有林地占主要优势,有林地以天然次生林为主;②保护区内国有土地面积占比大,林地权属和林木权属清晰;③有林地地类面积占比表现为乔木林>灌木林>辅林地>疏林地>经济林,森林覆盖率相对较高;④乔木林优势树种明显,一般有1~2个优势树种组成,其优势树种主要为软阔、油松、山杨、桦树、柞树;⑤乔木林按龄组面积从大到小表现为中龄林>幼龄林>近熟林>成熟林>过熟林,蓄积量从大到小表现为中龄林>近熟林>幼龄林>成熟林>过熟林,说明保护区林木正处于快速生长期,林木资源后续发展空间很大;⑥非林地中地类面积占比表现为裸岩>空闲地>草地>其他,其中,裸岩面积占比最大,且在核心区占比最大。

4.2 建议

4.2.1 加强营林水平,提高有林地生产力。

根据不同林地类型,进行合理抚育。对于乔木林,要以提高林分质量为目标,加强中幼林抚育,优化龄组结构,有效提升林木蓄积量,提高保护区生产力[ 13];疏林地进行封育,通过人工管护改造低效林分,提高植被覆盖;灌木林采用保护经营作业法,在立地条件较好的区域,通过人工促进天然更新或人工栽植适宜的乔木树种的方式,逐步实现单层林向复层林的转变。

4.2.2 合理利用非林地,实行分类管护。

非林地中,裸岩面积占比最大,大部分岩石主要分布在海拔1 500 m以上,碎块随坡堆积,形成北方地区独有雾灵石海,是一种奇特的冰缘地貌景观,具有重要的科研价值和保护意义[ 14];草地主要分布在海拔1 800 m以上的亚高山草甸带,草甸带中残存有火烧或者砍伐落叶松、云杉的痕迹,建议采用封山育林的措施,自然恢复至草甸、疏林草甸和灌丛草甸;空闲地在立地条件好的山地,采用人工补植,逐步培育为有林地;其他非林地中,零星分布在保护区边界的居民点虽然均位于保护区实验区,且面积较小,但居民的生产生活方式与保护区保护管理相冲突,极易造成生态系统的破坏,建议以整合优化为契机,将位于保护区内的居民点逐步迁出[ 15]。