长白山区露水河林业局森林景观格局动态变化分析

作者: 李友迈 赵光影

摘要 天然林保护工程的实施改变了森林景观日益破碎化的格局,因此通过研究天保工程实施背景下森林景观格局的变化,可以说明天保工程背景下经营模式的转变是否对森林景观变化趋势起到积极的作用;同时为今后天然林保护工作措施的改进提供科学依据。通过研究利用景观格局指数计算方法,对1987—2017年露水河林业局实行天然林保护工程前后其森林景观格局的变化进行分析,结果表明:研究区域内林地为优势景观;非林地面积占比较小且面积逐年递减,林地内部相互转化,其中大约26.2%~38.6%的针阔叶林转变为混交林。研究区域内NP指数下降到7 695, SHDI指数始终保存在1.1~1.4。研究区域内商品林区NP指数由9 905下降到9 225,公益林区NP指数由从13 474下降到11 001。商品林区,公益林区SHDI指数在0.9~1.2浮动,SHEI指数较高。景观类型总体上分布均匀,多样性水平较低。

关键词 景观格局空间变化;景观破碎化;景观多样性

中图分类号 S718.5 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)14-0109-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.14.027

作者简介 李友迈(1998—),男,辽宁沈阳人,硕士研究生,研究方向:生态学。*通信作者,教授,从事地表生态与生态调控研究。

景观是各种具有特定结构、功能和动态特征的生态系统镶嵌组成的异质性区域[ 1]。景观的异质性导致各景观要素的构成具有多样性的特征。景观的多样性揭示了景观的复杂性,对景观功能和过程有重要的影响[ 2-3]。大小形状各异的景观要素的空间分布为景观格局,景观格局随时间的变化称为景观动态变化[ 4]。景观动态变化是地理学和景观生态学领域中长期关注的热点问题[ 5],其中森林景观格局变化及其驱动力研究历来备受关注[ 6]。森林景观格局的变化会对森林生态系统内的物质循环和能量流动产生影响,制约多种生态过程[ 7]。森林景观格局变化的原因在于外界的干扰作用[ 8],外界的干扰作用总体包括自然因素和人为因素;其中人为因素是导致景观出现变化的主要原因[ 9]。景观格局变化的主要表现为破碎化现象,景观破碎化会引起生态系统的一系列变化,进而影响生物多样性和生态功能的发挥,因此景观破碎化是研究景观格局变化的重要内容之一[ 10-11]。

长白山地区是我国森林的重要区域,由于受到多年的人为开发和破坏,森林质量明显下降,森林景观破碎化趋势日益严重,对长白山地区森林生态系统的稳定性造成严重威胁[ 12]。从1998年开始,长白山重点国有林区成为天然林保护工程的试点区域[ 13]。因此,笔者在天然林保护工程实施的背景下,从公益林和商品林的角度,通过RS和GIS技术反映1987—2017年长白山地区露水河林业局景观格局动态变化过程,探讨森林经营方式的变化对森林景观格局演化的作用,为今后长白山地区森林资源的保护及林业经营措施的实施和改进提供科学依据。

1 研究区概况

露水河林业局地处长白山脉西北部,全域经营面积120 934 hm2,包含8个林场。该林业局主要从事木材生产、林产品加工等活动。20世纪80年代以前,露水河林业局主要采取皆伐的经营方式,曾短暂实行过采育兼顾、径级伐的经营方式,之后又重新采用皆伐方式,导致林业局森林环境出现退化的危险。自1998年开始,露水河林业局作为天然林保护工程的试点单位,逐渐改变了林业经营策略。因此,以露水河林业局作为研究对象说明林业经营政策的改变引起的森林景观格局变化现象具有代表性,同时可为该地森林经营模式的实施和改进提供科学依据。

2 研究方法

2.1 影像分类

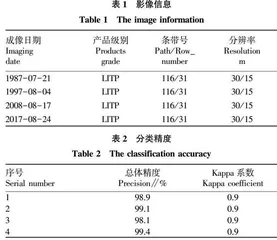

选取1987年7月、1997、2008、2017年8月4期影像,选用Landsat8OLI传感器7个波段;Landsat5TM(专题制图仪)数据(表1)。应用多光谱影像数据的波段组合显示,确定解译标志,完成监督分类。由于所下载的Landsat-5、Landsat-8数据属于L1TP级别,其是以地面控制点和DEM数据完成几何精校正,因此该级别的数据无需再进行几何校正。数据预处理流程包括辐射定标、大气校正、图像配准、镶嵌、裁剪等步骤。

参考露水河二类调查数据,将研究区域划分为阔叶林、针叶林、混交林、灌木林、非林地5个景观类型。采用ENVI监督分类功能(supersied classification)最大似然法(maximum likelihood)进行分类。依照景观类型在遥感影像上反映的纹理、颜色等特点选择训练样本,根据选好的训练样本在Classification模块下进行监督分类。运用混淆矩阵对分类结果进行检验,经过检验可知,4期数据的总体精度均在98%以上,4期数据的Kappa系数均在0.9以上,符合该研究的精度要求(表2)。采取Majority/Minority功能和聚类处理(clump)功能对分类结果进行处理。

2.2 景观格局指数选取

景观格局指数是高度浓缩的景观格局信息,是反映景观结构组成和空间配置某些特征方面的简单量化指标。通过景观格局指数的计算,可以分析不同景观类型的分布结构和组成特征。截至目前,用于景观分析的景观指数有很多,而且各景观指数直接具有密切的相关性。因此,可以根据不同的研究需要和侧重点选择相应的景观指数。根据该研究区的特点结合前人研究经验,选择以下景观指数进行研究[ 14-15]:

3 结果与分析

3.1 景观类型面积现状

该研究区域景观基质为混交林类型。露水河林业局1987—2017年景观类型面积表现为混交林>针叶林>阔叶林>非林地>灌木林(表3,图1)。该研究区域中混交林面积最大,是该区域中各景观类型的重要组成部分。该区域的景观结构属于典型的基质-廊道-斑块结构,基质为混交林,其他景观斑块镶嵌于基质中,道路作为廊道连接各斑块。

3.2 景观类型变化特征

1987—2017年该研究区域内非林地景观类型向林地景观类型转变,林地内部景观类型相互转换,针阔叶林面积呈缩小的趋势。1987—2008年,针阔叶林向混交林转变,针阔叶林面积开始缩小,非林地面积开始萎缩并向林地方向转变。1997—2008年,非林地类型向林地类型转移面积有所减小,林地内部变化程度相比10年前也有所变化,混交林向针阔叶林转移面积有所减小,针阔叶林向混交林转移面积减小,使得针阔叶林面积小幅回升。2008—2017年非林地类型转移林地面积为近30年最大值;林地内部混交林向针阔叶林转移的面积为30年来最低,针阔叶林面积呈继续萎缩的变化趋势。灌木林面积在近30年来变化不明显,其他景观类型向灌木林转移的趋势亦不明显(表4,图1)。

3.3 景观格局变化特征

3.3.1 景观指数变化。以林业局作为单位来看(表5,图2),1987—1997年NP、PD呈增长趋势,说明在前10年林业局景观破碎化程度加重;1997—2017年NP、PD值均呈下降趋势,说明在后20年该地区景观破碎化情况得到改善。1987—2017年ED呈现逐渐上升后下降趋势,说明在这30年间该地区斑块形状变化程度呈先加重后缓解的趋势,PLADJ指数和COHESION指数变化不大且始终维持高水平,说明该地区斑块连通性较好。SHDI指数较高,说明该地区景观多样性水平较低,但斑块整体分布较为均匀。

3.3.2 不同经营区划内景观格局变化特征。以林业局内部经营区作为单位进行分析(表6,图2),商品林区、公益林区NP、PD指数均呈先上升后下降的变化趋势。说明林业局各经营区内部景观破碎化程度趋于缓解。ED指数与NP、PD指数变化趋势相同,说明各经营区斑块形状逐渐趋于稳定。各经营区PLADJ指数在2008—2017年呈上升趋势,COHESION指数变化趋势不明显且指数较高,说明斑块连通性得到改善。商品林区、公益林区SHDI指数较低,说明这2个经营区景观多样性水平较低;SHEI指数较高,说明各经营区内景观类型分布较均匀。

4 讨论

4.1 景观类型面积转移分析

经营模式的变化影响森林景观类型面积的分布。该研究结果表明,露水河林业局内占主要成分的景观类型为混交林、针叶林、阔叶林,这与长白山自然保护区内整体景观面积分布情况相同[ 16]。混交林、针叶林、阔叶林在近30年共同组成为该区域的复合景观,它们对该研究区域的生态环境具有调控作用,并对当地生态环境演变施加影响[ 17],主导着当地景观整体上的结构和动态变化[ 18]。林地面积基本保持不变,林地内部之间转换,主要为针叶林,阔叶林向混交林转移的变化趋势。这一变化趋势与天然林保护工程的经营策略方向相符合,该经营策略要求抚育工作要做到人工林天然化,在进行人工林培育时可以进行带状或团状的培育,向针阔混交的方向进行培育[ 19]。说明目前的景观类型分布格局基本符合天然林保护工程的要求。2008年之前针叶林、阔叶林向混交林转移的速度相比2008年之后较为缓慢,这与森林经营模式改革逐渐深化过程密切相关。非林地面积逐渐减小,其主要原因为随着天然林保护工程的实施,林业局对经营模式作出了调整,改变育林思路,加大了育林力度等措施[ 20]。说明该林业局实施天保工程的效果较为显著。通过以上分析可以明确该区域森林景观类型分布情况的变化与经营模式的转变密切相关。

4.2 林业局景观格局变化分析

从整体上看,经营方式的转变是导致林业局景观格局变化的主要因素。1987—1997年该地区景观破碎化,斑块程度愈加严重,主要原因是在90年代期间该林业局仍采取传统的皆伐方式,形成采伐比重过大,忽略林业抚育的局面[ 21-22]。同一时期该地区开展了道路修建等经济生产活动[ 23-24],导致该区域的森林景观结构整体呈现破碎化的趋势。1997—2017年景观破碎化现象逐渐缓解。主要原因是随着天然林保护工程的展开,林业局改变传统的经营方式,采取分类经营模式。依照分类经营的理念,林业局管辖区域内自然保护区、水源地、生态环境较为脆弱的林地以及立地条件较差,交通管理不便的林地划分为公益林区;林业局管辖区域内立地条件较好,交通较为便利的林地划分为商品林[ 19]。经过以上经营策略的实施,林业局内景观破碎化程度逐渐得到遏制,但出现了景观多样性水平较低且变化不明显的现象。根据管东生等[ 25-26]研究,多样性水平变化不明显且水平较低的原因可能是经营区内景观类型面积比例没有发生太大变化,所占面积较大的斑块未发生较大变化,林场内部景观类型面积所占比例差异悬殊导致的。这与该研究关于景观类型面积的研究结果相一致。结合以上分析可以有理由认为,该林业局转变经营方式对维持该地区森林生态环境起着积极作用。

4.3 经营区景观格局变化分析

经过对该林业局实施天保工程前后森林景观格局变化进行分析,对商品林区、公益林区内部景观格局变化情况进行了分析。商品林区、公益林区在1987—1997年破碎化程度较高,斑块形状较复杂,经过前人研究表明,该研究区1985—1999年森林景观呈破碎化趋势[ 27],这与该研究结果相符,说明在前10年经营区受外部干扰较为严重,由于1987—1997年该区域尚未完全普及分类经营制度,部分区域仍实行传统的经营方式,即未节制地砍伐活动,导致商品林、公益林区域破碎化严重;1997—2008年商品林区破碎化趋势受到遏制,这种现象与天保工程的实施密切相关,随着天保工程的实施及禁伐区的设立,同时放弃了皆伐的生产方式,导致商品林区采伐量减少,进而使得过去破碎化严重的现象得到缓解。2008—2017年商品林区景观破碎化有再度发展的趋势,其主要原因是在天保工程实施的背景下,商品林区的采伐量大幅下降,与此同时商品林区的蓄积量也大幅下降,因此从总体上看商品林区的相对采伐强度增大,进而导致商品林区的破碎化趋势有增强趋势[ 28]。1997—2017年公益林区破碎化趋势逐渐得到遏制。这种现象与天保工程的实施密切相关。针对公益林区的抚育工作,该林业局遵守严格的抚育次数和年限;针对该区域中重点公益林部分则严格采取禁伐措施;针对该区域中生态公益林部分则采取了适当采伐的方式且采伐目的是以改善森林系统为主导。经过以上的举措,公益林区的破碎化趋势得到很大改善。1987—2017年商品林区、公益林区斑连通性始终保持较高水平,说明商品林区和公益林区的森林资源环境并未受到大规模的破坏和退化,这与之前得出的破碎化程度先严重后逐渐趋缓的结论相矛盾。这可能是由于经营区内的景观破碎化现象只是发生在小范围区域内,并未威胁到林地景观斑块整体的聚集程度,说明经营区内森林环境目前没有发生大规模的退化。商品林区和公益林区景观多样性水平较低,景观分布均匀且随时间变化不明显。目前露水河林业局中商品林和公益林分别占森林面积的64.3%和35.7%,在这种分布情况下商品林区和公益林区的SHDI指数仍维持在较低水平,说明该区域中优势景观类型所占面积没有发生太大变化,由此可知各经营区内景观格局水平没有发生大规模的退化,同时各景观之间的分布较为均匀,说明维持目前的经营区划对于维持森林生态环境稳定具有积极作用[ 28]。