西部地区农商文旅融合“破题出圈”的对策建议

作者: 王植 梁国栋 李潇

摘要 “产业兴旺”是乡村振兴的首要任务。农商文旅融合发展作为实现乡村振兴的有效途径,增强了农业的现代多元价值,有利于实现乡村产业的跨界融合,已成为解决西部地区农业短板弱项的重要突破口。在新的国际语境和国家战略部署下,西部地区农商文旅融合发展有着得天独厚的巨大优势,同时也面临着时代挑战。针对融合发展的难点与重点,需要对创新要素认知体系进行更新与拓展,善用“破圈化”思维对传统人、财、物和机制组合的体系建设加以外延和丰富。要从主体维度集智协作联合攻关、资源维度深耕历史底蕴创新文化传承、市场维度创新营销思路打造“农业网红”、制度维度补齐相关短板,大力激活农商文旅融合发展要素。

关键词 农商文旅融合;产业经济;农业多功能;乡村振兴;西部地区

中图分类号 F062.2;F32 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)14-0240-04

基金项目 中国科学院科技智库战略先导重大项目(Y7X0561601);中国科学院科技服务网络计划(STS)区域重点项目(KFJ-STS-ZDTP-010-03);北京市农林科学院协同创新平台建设重大专项(KJCX202213)。

作者简介 王植(1980—),女,辽宁沈阳人,副研究员,博士,从事产业经济与绿色创新、绿色发展对策研究。*通信作者,助理研究员,硕士,从事农业信息与科研管理研究。

收稿日期 2022-07-13

百年变局叠加世纪疫情,世界加速进入动荡变革期,多重因素叠加对我国新发展阶段的经济社会产生深远影响。立足国内,扩大内需,畅通循环,做强市场,成为中国应对复杂多变环境下谋求可持续发展的必然之路[1]。农业产业融合发展,是以习近平同志为核心的党中央针对新时期“三农”形势做出的重要决策部署,是农业发展的必然趋势[2],也是后疫情时代不断升级的消费需求对传统农业的新变化、新要求。2018年《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》要求各地区各部门发展壮大乡村产业,推进农村一二三产业交叉融合。2020年《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出,大力促进城乡融合发展,深入实施乡村振兴战略,在加强保护基础上盘活农村历史文化资源,形成具有地域和民族特色的乡村文化产业和品牌。可以预见,西部特色产业、特色自然与文化资源开发利用将成为西部大开发的重要内容之一。2022年《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》明确提出,创新消费业态和模式,加强商业、文化、旅游、体育、健康、交通等消费跨界融合,积极拓展沉浸式、体验式、互动式消费新场景,深化服务领域东西协作,大力实施消费帮扶,助力中西部地区特别是欠发达地区提升发展能力和消费水平[3]。

西部地区历来是我国具有独特历史发展脉络的民族聚居区[4]。作为经济社会后发地区和相对贫困高度集聚地区[4],研究好西部地区农业农村的发展方向和城乡融合实践模式,解决好乡村产业振兴问题,对于我国西部地区阶段性的乡村振兴战略实施具有重要的理论和现实意义。

1 农商文旅融合发展的理论逻辑

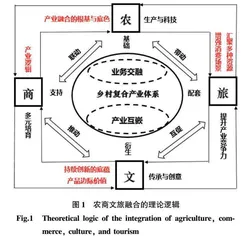

农商文旅融合发展的本质是乡村产业的跨界融合、深度融合(图1)。需要突出“农”的生态赋能、“商”的价值逻辑、“文”的品质浸润、“旅”的聚人引流[5]。要在农业农村基础上,拓展乡村产业发展空间,培育多元化乡村产业载体,发展文化创意、生态旅游、运动休闲、民宿康养等新产业新业态,形成新的乡村复合产业体系[6]。通过积极发展多种形式的现代商业,运用商业理念、商业模式、商业技巧、商业品牌等提升和改造乡村产业,活跃市场交易,确保价值实现。要从文化传承、文化创意创造和文化产业发展上着手,以文化的融入和浸润提升乡村产业的内在品质和吸引力[5]。要充分契合现代人群高品质生活的需要,创新发展休闲农业、生态旅游、观光度假、科普教育等新产业新业态,以“旅”汇集多种资源,发掘乡村产业多种价值形式。

2 西部地区农商文旅融合发展面临的挑战

囿于西部地区农业产业和农村地区特性,农商文旅融合面临着一系列亟待解决的问题,需要引起足够重视并加以研究解决。

2.1 宏观环境层面

对于农商文旅融合发展尚存在认识不够充分的问题。具体表现在:一是对农商文旅融合发展的概念不够明晰,使得跨行业跨产业的分工合作难以大规模发生[7];二是对融合发展的最终目的不够明确,使得融合发展缺乏共同技术基础,不利于做出全面、长久有效的指导规划;三是西部经济欠发达地区基础设施相对薄弱、公共和社会化服务滞后,公共服务体系支撑保障能力相对薄弱[8-10]。

此外,大疫情与大变局叠加,使得农商文旅融合发展遭受严重冲击。“危”与“机”共存之下,加速了传统文化产业的互联网化升级,加强了文化产品内容品质的提升,加剧了文化产业结构的优化调整。农商文旅融合将从新业态、新模式、新动能等多个维度展现出活力,后疫情时代的农商文旅融合创新将面临更多可能。

2.2 中观产业层面

农业转型升级需求和供给之间匹配不足。随着经济发展、城市生活水平的提高,城市消费者对农业、农产品的需求发生了变化,消费需求更加地多样化、个性化甚至定制化[11]。目前,西部地区农商文旅融合发展仍处于探索阶段,特色农业与文化旅游的产业融合程度、产业配套及服务条件等都有待进一步提升。特别是农业自身产业需求弹性低、产业季节性强、生产周期长和自然条件要求高等原因,使得农商文旅融合容易受其强制约,服务产品的内容相对简单低端、同质化竞争严重,急需新鲜内容增加游客渴望度和重游率,急需热点内容和独特产品拉动消费经济增长,弥补市场(群众)需求与实际供给之间的巨大差距。

2.3 微观融合主体层面

一是新型农业经营主体发育迟缓,总体实力还不是很强。目前,西部地区新型农业经营主体数量不少,但是发展水平不高,涉农人才严重稀缺。二是营销意识不足,营销手段单一。西部地区农商文旅融合发展的产品需要走出去、民族特色文化的挖掘与包装需要载体与传播呈现、西部特色农牧业的美学价值文化价值和生态价值需要激活[12],都需要借助营销的力量。三是西部特色品牌影响力不足。西部地区虽然已初步培植了具有一定地方特色的农业品牌,但挖掘和讲好品牌故事的能力尚且不足,农产品上下游产业链服务体系尚未构建完全,缺乏研发丰富多样的产品方案和品牌推广方案,导致尚未形成一批延伸产业链、提高附加值、塑造辨识度高和叫得响的特色农业品牌。例如兰州百合、祁连葡萄酒、永登苦水玫瑰、天水花牛苹果等西部地区已有的地域特色农产品及地理标识产品,目前尚停留在原料及粗加工阶段,在“文”“特”上做的文章十分有限,围绕这些农产品品牌的周边产品开发、推广以及跨界融合还存在巨大短板。

3 推进西部地区农商文旅融合发展的难点及重点

3.1 推进西部地区农商文旅融合发展的难点

3.1.1 补齐农业农村短板弱项。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕要求,促进少数民族地区与乡村振兴全方位有效衔接。促进各类要素更多向西部地区流动,形成人才、土地、资金、信息在西部的良性循环,不仅推动城乡基础设施互联互通和城镇公共服务设施向农村延伸,更要重视西部乡村发展的系统性,统筹农业发展、商贸物流、文化开发和旅游发展的协调与融合[13],使得产业跨界融合能够良性循环。

3.1.2 完善农商文旅融合发展的体制机制。通过深化农村产权制度改革,破除城乡“二元结构”使农村要素更好地融入市场竞争将成为农商文旅融合发展的必然途径。“土地”是农商文旅体项目生根运行的基础,也是当前项目发展建设中面临的瓶颈和难题[14]。需要深入研究农商文旅体融合用地需求,制定农商文旅体融合发展用地保障支持政策,充分利用改革政策,优化用地使用申请、审批、报建流程,服务农商文旅体项目高效落地[14]。

3.1.3 盘活存量资产,增强农村发展内生动力。充分发挥集体经济组织带动村民增收的引领、促进和保障作用,通过入股合作、自行开发和兴办合作组织等方式,因地制宜地开发盘活集体资产、存量建设用地和自然资源,增强乡村的内生发展动能[15]。“镇村连片”发展将成为提升区域乡村农商文旅融合发展的典型趋势[15]。农业用地和集体建设用地的统筹开发利用将为农商文旅融合发展提供载体基础。

3.2 推进西部地区农商文旅融合发展的重点

3.2.1 科技协同创新。以大数据、云计算、5G、物联网、人工智能为代表的科技进步,为塑造农业文旅产业线上线下一体化发展提供了全新动能和无限可能。一是以“科技+创意”挖掘农业文旅资源,塑造品牌基础。二是以“科技+创意”夯实基础设施,发展智慧农业文旅。加大景区智慧化建设,超前布局新基建[16]。三是通过“科技+创意”对农业文旅产品个性化、系列化、高品位化的设计与开发,开发特色农旅产品。四是以“科技+创意”强化农业文旅的营销,拓展客源市场[16]。五是以“科技+创意”提振农商文旅消费,激活消费潜力。

3.2.2 融合模式创新。“一带一路”建设与全面开放新格局的结合为西部地区农商文旅深度融合提供了巨大的发展空间。西北地区是中华民族文化重要的发祥地,也是我国农牧业的资源宝库。农商文旅融合既有可能成为这一区域践行和对接“一带一路”建设的支柱产业,更有可能成为具有国家层面上的引导和龙头性质的产业,为其他产业的发展提供基础。因此,从农业产业链延伸、农业功能拓展、先进要素渗透等方向进行融合模式创新或构建产业新体系,将成为推进该地区培植新业态,拉长产业链的重点工作。

3.2.3 强化西部地区公共基础设施建设。继续增加对民族地区硬环境的建设,改善民族地区的投资环境。如,持续加强对西部地区的水利基础设施建设;加强铁路、公路、电网、气网、水网和信息网等基础设施建设;继续实施天然林保护、退耕还林还草、生态综合治理、长江、黄河防护林、主要江湖水源地保护、大气污染治理等生态保护和环境整治工程建设[17];培育西部地区,特别是民族地区旅游优势产业等。以公共基础设施的完善与提升带动农商文旅融合发展的新面貌和新形象。

4 西部地区农商文旅融合发展“破题出圈”的对策建议

构建农文旅融合的发展模式,要持续加深农商文旅在广角度、深层次、宽领域的融合意识和融合理念。在新的国际语境和国家战略部署下,需要对创新要素认知体系进行更新与拓展,善用“破圈化”思维对传统人、财、物和机制组合的体系建设加以外延和丰富(图2)。

4.1 主体维度:发挥各方主体能动性,集智协作联合攻关

围绕现代农业科技、生态体验、仓储物流服务、特色旅游和文化创意产业等农商文旅融合的重点领域[18],让企业发挥创新主体核心引领作用,同时突出高校、科研院所等创新主体的重要地位和骨干作用,形成农商文旅融合创新共同体,打造西部地区农商文旅融合“战略突击队”,实施产学研企联合攻关、协同推进。应着力培育农商文旅融合的新型经营主体和服务主体,建立乡村协作型管理体系。围绕农商文旅融合发展的各类产业、各个环节,构建强大的现代化人才支撑体系。特别要强化现代经营管理人才、乡村治理人才的引入,用现代理念提升农商文旅融合项目的运营管理水平和乡村治理服务水平。

4.2 资源维度:深耕历史底蕴创新文化传承,分步有序实施产业融合支撑项目

对地域文化的传承、发展、创新是农商文旅融合发展的重要手段与内容。应依托传统文化、吸收现代文化、立足本地文化,提取特色,浓缩精华,适时揉进民风民俗之文化本源[19],提升农业内生发展动力。一是深耕西部历史文化沃土。例如,以种质创新研究为基础开展西部地区农业文化遗产的保护与传承[20],打造西部农业文化遗产品牌,发展一批有浓郁地域特色、深厚文化内涵的西部特色农产品。二是打造文化振兴项目。结合乡村振兴战略,配合美丽乡村建设,通过设计打造一批农业文旅项目,以“民族文化+乡村振兴”“红色文化+乡村振兴”等形式,继承原有的民族文化传统,并在文化管理思路、资金筹措途径、文化服务内容、文化交流方式上融入更多的社会资源[14],通过设计打造一批乡村文化振兴项目,形成完整的西部现代农业“文化旅游带”“文化展示带”“文化传承区”。三是针对西部地区农商文旅融合发展的短板弱项,精选优先攻关领域,明确提出一批未来3~5年需要着力突破的行业发展问题,以“分类分别有序突破”为基本战略,统筹谋划农商文旅融合的突破行动、重点项目、基础建设工程,加速突破产业发展堵点,持续增强西部地区农商文旅融合的科技力量和创新能力。