江淮稻-麦周年秸秆机械化还田技术研究

作者: 许有尊 周永进 孙雪原 胡敬年 秦广泉 刘超 吴德华 吴然然 赵侠 吴利苹 吴文革

摘要 针对当前规模化生产水平和农机动力配套水平不同,在前期长期定位试验和技术示范的研究成果基础上,集成了以大规模生产大型动力农机配套的稻麦秸秆机械反旋灭茬旱耕旱整还田技术模式、针对中规模中等动力机械配套旱耕水整还田技术模式、针对小农户的秸秆中小马力机械旋耕还田技术模式的3套秸秆机械化还田技术模式。根据不同的生产规模和生产条件可灵活的选用适宜的模式组合,有效地解决了江淮稻麦秸秆还田水平低的问题。

关键词 稻麦周年;秸秆还田;技术模式

中图分类号 S 23 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)15-0022-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.006

Research on Mechanized Technology of Rice-wheat Annual Straw Returning in JiangHuai Region

XU You-zun, ZHOU Yong-jin, SUN Xue-yuan et al

(Rice Research Institute, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei, Anhui 230031)

Abstract In view of the different levels of current large-scale production and agricultural machinery power supporting, based on the research results of the previous long-term positioning test and technical demonstration, we integrated three sets of straw mechanization returning technology models. They were the technology models of rice and wheat straw mechanical reverse rotation stubble dry tillage returning for large-scale production of large-scale power agricultural machinery supporting;the technology models of dry tillage water returning for medium-scale medium-power machinery supporting;and the technology models of straw small and medium-power mechanical rotary tillage returning for small farmers. The combinations of appropriate models could be flexibly selected according to the different scales and conditions of production, which effectively solved the difficulty of low level of the rice and wheat straw returning in JiangHuai region.

Key words Rice-wheat anniversary;Straw returning;Technical mode

安徽江淮地区地处我国南北气候过渡带,是我国粮食的主要生产基地之一,稻-麦周年两熟种植是区域粮食生产的主要种植制度。随着科技水平的不断提高,稻麦产量和秸秆资源量稳步提升,据统计,安徽省常年水稻种植面积为247万~253万hm2,水稻秸秆量为1 600万~1 700万t,小麦常年种植面积280万~287万hm2,小麦秸秆量1 700万~1 800万t;其中,稻-麦周年种植面积约100万hm2,位居全国稻茬麦面积第2位,水稻和小麦产量分别约占全省水稻和小麦产量43%和32%,水稻和小麦的秸秆资源量分别约占全省水稻和小麦秸秆资源量的40%和36%。

在稻麦两熟区,通过机械粉碎将水稻、小麦秸秆全部翻埋还田,可有效提高土壤内的有机质,增强土壤微生物活性,促进作物根系发育,提高土壤肥力[1-6];但秸秆还田方法不当,也会出现各种问题,如土壤病菌增加、作物病害加重及缺苗(僵苗)等不良现象等[7-11];我国以前的生产状况是以一家一户的散户和小面积生产为主,不适合大面积的机械作业,小面积的秸秆机械还田成本高,农民不易接受而且技术不成熟;近年来,随着农村劳动力转移、土地流转进程的加快以及秸秆禁烧等措施的出台,规模化集约化生产和机械化轻简化生产逐渐占据主导地位,如何在规模化生产的基础上,找出适宜稻麦两熟区大面积机械化生产应用的秸秆还田模式和技术措施,是有效解决江淮稻麦秸秆还田水平低,从而进一步秸秆利用效率和作物生产效率,提高作物综合生产水平的重要措施。

鉴于此,笔者在稻麦周年生产条件下,设置不同的秸秆还田模式比较,研究周年秸秆还田条件下存在的问题和解决的对策,以期为规模化生产条件下提出优化的秸秆周年还田技术模式提供理论依据和技术支撑。

1 稻麦周年秸秆全量还田存在的问题

长期定位试验和技术模式示范结果显示,长期秸秆还田可显著提升土壤有机质、全氮和速效钾含量,土壤容重也有所降低,稻、麦单季和周年产量也有显著提升,但是在大面积生产中,在农机农艺融合、机械选型、新机具研发和耕作方式、秸秆粉碎以及配套肥水管理等方面依然存在不少问题[12-14]。

1.1 农民对秸秆还田的认识不足

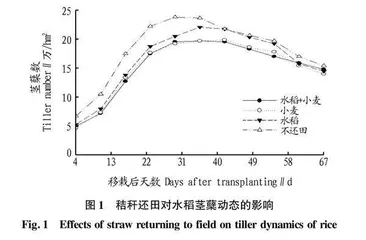

(1)因为秸秆还田对下季作物的播种/插秧产生不利影响,特别是水稻秸秆还田后对小麦的播种和齐苗产生的影响更大;通过生产和示范跟踪调查分析表明,小麦秸秆全量还田,影响水稻返青活棵(图1);而稻草全量还田,影响小麦播种出苗,甚至抑制了小麦分蘖(表1)。稻-麦周年两季秸秆不同还田组合方式的长期定位试验结果表明,稻、麦两季秸秆全量机械粉碎还田,短期内对后茬作物立苗、群体构建有不利影响;其中以稻麦两季秸秆全量还田增产最为显著。秸秆还田初期,由于秸秆腐解释放出大量低分子量有机酸等有毒物质,抑制了水稻根系的生长,延缓了水稻的(机插)活棵立苗,抑制前期分蘖的形成、延缓叶龄进程。同时水稻秸秆量大,如果作业质量不能保证,全量还田会影响小麦的播种质量。

(2)秸秆还田短期内可能对作物生长产生一定的不利影响,同时因秸秆可能携带病菌从而加重作物病虫害的发生概率,笔者调查数据显示,稻麦两季还田的赤霉病、纹枯病和白粉病发病率分别是不还田的3.9、5.0和1.2倍;

(3)目前缺少高效率低成本的秸秆还田机械,秸秆还田增加了成本投入。

1.2 缺乏还田效果好的农机具

目前生产中主要还是收割机收获时粉碎抛洒后,通过旋耕机翻耕同时把秸秆翻埋入土壤中,翻埋的均匀度和埋茬效果有所欠缺,需要切实加强操作简便、性能优异且工作效率高、应用效果好、成本低的新机具的研发。

1.3 农机农艺融合技术存在欠缺

目前,生产中缺乏适应大面积生产的秸秆还田配套技术,比如机械选型和动力配备、秸秆翻压时间和土壤墒情、秸秆切碎长度与翻埋深度、肥料的运筹和水分管理、秸秆腐解和养分释放等均对秸秆还田的效果产生较大的影响,只有农机技术和农艺措施的高度融合才能规避不利风险,从而发挥出其优势。

2 稻麦周年秸秆还田技术规程

目前,随着国家鼓励新型农业经营主体和规模化生产发展、土地流转进程的加快、高标准农田建设、小田变大田等土地治理模式的推广,迫切需要根据不同生产特点制定因地适宜的秸秆还田技术规程,从而为提高土地生产效率和全程机械化提供技术支撑。

为此,在前期长期定位试验研究和技术模式大面积示范验证的基础上,针对当前秸秆还田技术差和规模化、机械化生产实际,笔者所在研究团队在机械化收割与秸秆粉碎、均匀抛洒一体化作业、机耕灭茬与秸秆旋埋方式方法、还田秸秆腐解机理与养分释放规律、秸秆还田有毒物质减排技术与大田水气调控技术,以及秸秆还田条件下的肥料减量化技术等基础上,优化集成了3套适宜于不同机械化水平和生产条件的秸秆还田技术规程。

2.1 大马力机械反旋灭茬旱耕旱整还田技术规程

本技术以大面积集约化生产且具备大型农机动力(≥62.5 kW)配置条件的大型农场、大型农业新型经营主体等为主要对象,主要技术流程为前茬机收秸秆切碎、均匀覆盖→机械灭茬→大马力旋耕机旋耕→旱耕旱整平田。

2.1.1 关键技术。

2.1.1.1 秸秆机收抛洒。

在联合收割机粉碎机后加装均匀抛洒装置,控制秸秆抛洒力度、方向和范围,提高抛洒均匀度;

留茬高度≤18 cm,秸秆粉碎长度≤10 cm,粉碎长度合格率≥85%,抛撒均匀度大于80%;

2.1.1.2 旋耕埋茬。

旱耕土壤含水量应在15%~30%;通常前茬秸秆还田与大田耕整地作业同时进行,主要使用大马力拖拉机带动反旋灭茬旋耕机具进行旋耕灭茬,避免或减少重耕、漏耕及小角度转弯次数,两次作业(纵横向交叉)提高埋茬效果;旋耕埋茬深度≥15 cm,耕深稳定系数≥85%,碎土系数≥90%。

2.1.1.3 旱整平田。

小麦秸秆还田后,水稻季使用大马力拖拉机牵引圆盘耙、旋耕机、钉齿耙进行整地作业,耙透、耙实、耙平,达到播种作业要求;耙地应先重耙破碎垡片,后轻耙平地,重耙耙深15~20 cm,轻耙耙深10~15 cm,耙地时相邻两行间应有10~20 cm的重叠量,耙地整平后(高低差不超过3 cm)上水泡田,淀浆沉实后种植水稻;

2.1.1.4 播种。

水稻秸秆还田后,小麦季宜选择旋耕施肥播种开沟镇压一体机进行复合式作业。

2.1.2 配套技术。

2.1.2.1 有毒物质减排技术。水稻季活棵后连续多次排水露田(一次 2~3 d),透气增氧,促进土壤气体交换和秸秆腐解产生的有害物质的挥发释放,降低秸秆还田对秧苗的不利影响;之后浅水勤灌,干湿交替,透气增氧,开挖丰产沟,中心沟与围沟相通、内外沟配套,确保灌排及时,提前烤田,促进根系发育和分蘖成穗。

2.1.2.2 肥料减量优化。连续还田2~3年后单季总用肥量可逐渐减低,其中氮肥可减少10%~20%,钾肥降低20%~30%;优化氮肥运筹,底肥中增施速效氮,减少中期氮肥用量,中氮后移,增施穗粒肥。

2.1.2.3

秸秆快速腐解技术。调整基肥中速效氮肥比例(增施尿素或者二铵等速效氮肥,按每100 kg秸秆施用0.5~1.0 kg纯氮),调节碳氮比促进秸秆快速腐解,避免秸秆腐烂形成生物夺氮;有条件的可以在翻耕前增施生物腐熟剂15~30 kg/hm2。

2.2 中马力机械旱耕水整还田技术规程

该技术以中等规模生产面积、中等农机动力(18.4~62.5 kW)配置条件的适度规模经营的农业新型经营主体等为主要对象,主要技术流程为前茬机收秸秆切碎、均匀覆盖→中型动力机械旋耕→旱耕水整平田。

2.2.1 关键技术。

2.2.1.1 秸秆机收抛洒。

在联合收割机粉碎机后加装均匀抛洒装置,控制秸秆抛洒力度、方向和范围,提高抛洒均匀度;留茬高度≤15 cm,秸秆粉碎长度8~10 cm,粉碎长度合格率≥85%,抛撒均匀度大于80%;