国审高产抗病小麦新品种新麦35的产量分析

作者: 李洋 徐鹏亮 付亮 郭战备 夏彦莉 郭秋荣 李习军 范永胜 周思远

摘要 通过研究新麦35在不同年份产量和三要素的变化,旨在揭示新麦35高产、稳产潜力,为其在黄淮南片地区的生产推广提供理论依据。采用多年多点试验数据比较的方法,对新麦35产量表现和增产点进行统计分析。结果显示,新麦35比对照增产的幅度都在5.00%以上,最高达到8.77%,具有明显的增产潜力。2014—2018年度新麦35在参加区域试验和国家生产试验所统计站点中增产点率分别为95.5%、90.0%、95.5%和100%,表现出在黄淮南片地区有很强的适应性和增产稳定性。田间统计新麦35株高为75.5 cm在22个试验点中无倒伏情况发生,为粮食生产安全提供保障。试验表明,新麦35是一个具有高产潜力、区域适应性强、高抗倒伏的小麦品种,适合在黄淮南片地区进行推广应用。

关键词 新麦35;产量;增产;适应性;株高;抗倒伏

中图分类号 S 512.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)15-0029-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.008

Yield Analysis of a New Wheat Variety Xinmai 35 with High Yield and Disease Resistance

LI Yang, XU Peng-liang, FU Liang et al

(Xinxiang Academy of Agricultural Sciences, Xinxiang, Henan 453000)

Abstract By studying the changes of yield and three factors of Xinmai 35 in different years, the purpose was to reveal the potential of high and stable yield of Xinmai 35, and to provide theoretical basis for its production and popularization in the south of Huang-Huai area. The yield performance and yield increasing point of Xinmai 35 were statistically analyzed by using the method of comparing multi-point test data for many years.The results showed that the yield of Xinmai 35 was more than 5.00% higher than that of the control, with a maximum of 8.77%, which had obvious potential for yield increase. In 2014-2018, the yield of Xinmai 35 increased by 95.5%, 90.0%, 95.5% and 100%, respectively, in the statistical stations participating in the regional test and the national production test, showing strong adaptability and stability in the southern Huang-Huai area. According to the field statistics, the plant height of Xinmai 35 was 75.5 cm and had no lodging in 22 experimental sites, which provided a guarantee for the safety of grain production.The experiment showed that Xinmai 35 was a wheat variety with high yield potential, strong regional adaptability and high lodging resistance, which was suitable for popularization and application in the south of Huang-Huai area.

Key words Xinmai 35;Yield;Yield increase;Adaptability;Plant height;Lodging resistance

小麦是我国重要的粮食作物之一,其产量的稳定和增产是我国粮食安全的重要保证。黄淮南片麦区是冬小麦的主产区和高产区,是我国重要的商品粮生产基地,小麦常年播种面积在800万hm2左右,约占全国小麦面积的1/3[1-2],该区域前期冻害后期病害、干旱等自然灾害频发[3-4],同时随着工业化的逐步推进,农业生产面临耕地资源非农化、耕地利用非粮化、人口持续增加等情况[5],为解决工农用地矛盾和口粮用地矛盾,充分挖掘小麦品种产量水平是实现粮食供需平衡的重要途径[6]。

小麦的许多重要农艺性状,如株高、穗长、小穗数、穗粒数、小穗密度、千粒重和单位面积穗数等均可影响产量,且多表现为受多基因控制的数量性状[7]。其中,穗粒数、千粒重和单位面积穗数是影响小麦产量的重要指标,称为产量的三要素。张中州等[8]分析表明,近年来河南省审定的半冬性小麦品种产量潜力的提高主要归因为穗数和千粒重。田纪春等[9]认为,籽粒产量的贡献从大到小依次为穗数>穗粒数>千粒重。杨程等[10]提出,产量构成要素重要程度依次为穗数>穗粒数>千粒重。 因此,产量三要素的协调发展有助于产量的提高。

高产与倒伏的矛盾成为制约小麦生产发展的重要因素,倒伏是小麦生产上普遍存在的问题之一且发生概率大,严重影响产量和品质,已成为制约春小麦生产的重要因素[11]。黄迎光等[12]研究表明,倒伏发生时期对小麦产量的影响较大,灌浆始期发生倒伏减产量高达37.29%,灌浆后期倒伏减产4.26%。因此,在小麦生育期发生倒伏都会对小麦稳产、高产造成不利影响,还会增加田间收获难度,不利于品种推广应用。

河南省新乡市农业科学院经过多年努力,选育了高产、抗倒伏且综合抗性好的新麦35新品种(国审麦20190019)。鉴于此,笔者通过品系比较试验、国家黄淮南片品种比较试验、国家黄淮南片区域试验和生产试验多年多点数据,对新麦35产量变化情况、适应性和抗倒伏进行分析探讨,为新麦35大面积推广提供参考依据,为选育高产、抗倒伏、广适小麦新品种提供帮助[2,13]。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试小麦材料为新麦35及2012—2015年度参加新乡市农业科学院小麦所品比试验的119个新品系;152个参试2014—2015年度国家黄淮南片品比试验品种;2015—2016年度参加国家黄淮冬麦区南片冬水3组15个参试品种;2016—2017年度参加国家黄淮冬麦区南片冬水3组16个参试品种;2017—2018年度参加黄淮南片生产试验小组5个参试品种。

1.2 试验设计

2014—2015年度国家黄淮南片品比试验,品比设置23个点,参与汇总22个点,其中河南省11个、陕西省2个、安徽省5个、江苏省4个[14]。2015—2016年度国家冬麦区黄淮南片水地组区试共设置区域试验试点26个,区试参与汇总试点22个,其中河南省10个、陕西省3个、安徽省4个、江苏省5个。2016—2017年度国家冬麦区黄淮南片水地组区试共设置区域试验试点27个,区试参与汇总试点22个,其中河南省9个、陕西省4个、安徽省4个、江苏省5个。试验采用统一随机区组田间试验设计,设置3次重复,实际收获面积为13.33~15.00 m2(计产面积按收获行长×小区宽计算)[15-16]。2017—2018年度国家冬麦区黄淮南片水地组生产试验共设置冬水组试验点23个,参与汇总生产试验试点22个,其中河南省10个、陕西省3个、安徽省5个、江苏省4个。生产试验设计2次重复,小区面积不小于150 m2,参试品种随机排列,田间肥水管理同当地大田生产[17]。

1.3 数据分析

采用Excel软件和区域试验统计分析软件《农作物区域试验管理系统》对试验数据进行分析[18]。

2 结果与分析

2.1 产量表现

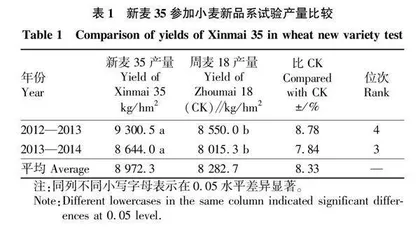

2.1.1 小麦新品系品比试验。新麦35于2012—2014年度连续2年参加新乡市农业科学院小麦所120个新品系产量比较试验(表1),设置2次重复,其中2012—2013年度平均产量9 300.5 kg/hm2,比对照周麦18增产8.78%,2013—2014年度平均产量8 644.0 kg/hm2,比对照周麦18增产7.84%。2年鉴定平均产量8 972.3 kg/hm2,比对照周麦18增产8.33%。在120个参试材料中新麦35产量2年分别位居第4和3名,表明新麦35年际间产量相对稳定。

2.1.2 黄淮南片品种比较试验。由表2可知,新麦35于2014—2015年度参加国家黄淮南片品比试验,平均产量8 403.0 kg/hm2,比对照周麦18增产6.71%,两者差异极显著,22点汇总,21点增产,增产点率95.5%,位居153个参试品种的第11位。

2.1.3 黄淮南片2年区域试验。新麦35于2015—2017年度参加国家黄淮冬麦区南片冬水3组2年区试,产量结果见表3。由表3可知,区试2年新麦35平均产量为8 633.0 kg/hm2,2016—2017年度产量为小组第1,2年平均比对照高6.73%,增产试验点数量多,达到93.2%,说明新麦35在黄淮南片麦区适应强。

2015—2017年度新麦35参加国家黄淮冬麦区南片冬水3组区试结果见表4、5。结果显示,2015—2016年度涡麦66产量最高,为8 355.0 kg/hm2,比对照周麦18(7 699.5 kg/hm2)增加8.53%。涡麦66在22个点次中,增产21点次,减产1点次,增产点率为95.5%。2016—2017年度新麦35产量最高,为8 904.0 kg/hm2,比对照周麦18(8 365.5 kg/hm2)增加6.44%。新麦35在22个点次中,增产21点次,减产1点次,增产点率为95.5%。

2.1.4 黄淮南片生产试验。由表6可知,新麦35于2017—2018年度参加黄淮南片生产试验,产量7 408.5 kg/hm2,比对照周麦18增产5.77%,位居该组6个参试品种第1位。

2.2 产量要素指标分析

对2017—2018年度参加黄淮南片生产试验的6个品种主要农艺性状进行统计分析,结果见表7。由表7可知,新麦35全生育期218.5 d,比对照周麦18晚0.4 d,属于中晚熟品种。株高75.5 cm,与对照相当,22个试验点中无倒伏情况发生,说明新麦35抗倒伏能力强。新麦35穗粒数为34.8粒、千粒重45.5 g、有效穗数为580.5万/hm2,均高于对照品种周麦18。此外,新麦35产量三要素协调,具有高产、稳产潜力。

2.3 新麦35产量变化

河南省地域广阔,各地栽培措施和气候条件等有所不同,导致产量差异较大[19-20],粮食增产的不确定性因素增多,对高产新品种的选育提出了更高的要求。该研究对新麦35产量多年多点综合分析,结果见图1。由图1可知,新麦35在2014—2019年度产量较对照的增产幅度都在5.00%以上,最高达到8.77%,有很强的增产潜力。2014—2018年度新麦35在参加区域试验和国家生产试验所统计站点中增产点率分别为95.5%、90.0%、95.5%和100%,可以看出新麦35的品种适应性强,在黄淮南片地区有很好的推广潜力。