基于晋北高原风沙源新农村绿地景观营建的乡土植物应用调查及评析

作者: 刘文丽

摘要 以晋北高原风沙源区大同的9个县区典型新农村绿地植物景观为研究背景,以其乡土植物资源应用为调查对象,在把握乡土植物概念与习性的前提下,从植物资源种类、植物景观特色及植物生长情况3方面进行分析评价,提出当前乡村植物景观营建存在的关键性问题并给出优化建议,以期为今后晋北高原风沙源区乡土植物推广应用于新农村绿地植物景观营建提供新的思路和方法。

关键词 景观营建;乡土植物;风沙源;应用策略;优化建议

中图分类号 S 731.7 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)15-0107-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.15.026

Investigation and Evaluation of Native Plants Application Based on Construction of New Rural Plant Landscape of Plateau Sandstorm Source in Northern Shanxi

LIU Wen-li

(Datong Yungang Forest Farm, Datong, Shanxi 037000)

Abstract Taking the native plant resources of the typical new rural plant landscape of plateau sandstorm source area in Datong Shanxi as investigation object, and taking the plant landscape as the research background, under the premise that to grasp the concept and characteristics of native plants, analyzed and evaluated the plant landscape application of indigenous plants from the three aspects of plant resources type and the plant landscape characteristic and plant growth, put forward the key problems of landscape construction and optimization suggestions, in order to provide new ideas and methods for the promotion and application of native plants in the plateau sandstorm source area of northern Shanxi in the construction of new rural plant landscape in the future.

Key words Landscape construction;Native plant;Sandstorm source;Application strategy;Optimization advice

新农村绿地植物景观是基于得天独厚的自然环境和地理单元,在保护乡村原有生态环境的前提下,通过乡土植物将乡村历史记忆、精神文化、价值信仰、民风习俗等多种基因植入其中,实现生态、景观、文化契合相融,营建极具乡村本原特征的景观效果[1-2]。近年来,国家大力实施乡村振兴战略,提出建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新农村是乡村振兴的重要组成部分[3-4]。晋北地区高原风沙源作为我国重要的北方防沙生态区之一,荒漠化程度较为严重,生态环境极其脆弱,严重影响当地村民生存和生活条件。为此,当地政府多措并举助力乡村振兴,以打造生态宜居的乡村景观面貌及厚植乡风文明建设为切入点,掀起新农村绿地植物景观建设热潮。然而,由于存在对乡村植物景观认识的模糊,对乡村传统文化及当地乡土植物资源认知的缺乏,对乡土植物保护和利用意识的忽视,继而催生出许多不伦不类的“城市化”绿地植物景观[5]。

因此,研究乡土植物资源在营造新农村绿地植物景观的应用具有重要的现实意义。笔者基于晋北大同高原风沙源区9个县区的新农村绿地景观乡土植物资源应用调查,在充分把握乡土植物概念、习性的基础上,分析新农村绿地植物景观特点,同时指出新农村绿地植物景观建设的不足,并提出优化提质建议,旨在探索乡村振兴背景下晋北高原风沙源区乡土植物推广应用于新农村绿地植物景观营建的新思路、新方法。

1 乡土植物概念及重要性

乡土植物广义上包括起源和生长都在当地的本土植物及从外地引入能够适应当地自然条件和气候条件的归化植物[6]。因此,该研究中乡土植物指该区域内固有的植物。其分布范围广,并表现出极强的适应性、抗逆性、与杂草竞争力和抗自然灾害能力,在当地生态系统中处于重要的优势地位。

2 研究区概况

大同市总土地面积14 176 km2,是一座国家历史文化名城,也是我国八大古都之一,中国优秀旅游城市[7]。该地区自然地理条件独特,处于晋北高原风沙源区,其特殊的资源和区位优势在晋北具有一定的代表性。大同位于山西北部,居晋、冀、蒙三省交界处,地理坐标为112°06′~114°33′E,39°54′~40°44′N。大同市地处黄土高原与内蒙古高原交接地带,地势起伏变化大,地形复杂,地貌多样。全市平均海拔在1 000~1 500 m。境内最高点位于阳高县六棱山西黄羊尖,海拔2 420 m。最低处为灵丘县冉庄出境处的花塔村,海拔仅558 m[8]。该地区气候表现为温带半干旱大陆性季风气候,受季风影响,四季鲜明,昼夜温差大,多年平均气温6.6 ℃,年降雨量400 mm左右,年际变化大。灾害性气候主要是干旱、冻害(倒春寒)、大风等。生物资源种类繁多,高等植物资源有千余种,仅经济价值较高的就有736种,野生动物215种[9]。

3 调查范围及研究方法

调查范围选取晋北大同高原风沙源区9个县区典型的新农村绿地,包括公共休闲、庭院、通道及环境美化绿地等。主要调查内容包括各绿地植物景观的乡土植物资源种类及其生长特性,包括常见的野生植物资源及露天栽种的乔木、灌木、草本等植物品种类型。该研究结合《大同市动植物名录》《山西省大同地区野生植物彩色图鉴及名录》等已有文献资料[10],于2021年2—6月进行实地走访调查,整理汇总植物资源基本信息,并从植物资源种类、植物景观特色、植物生长情况3方面对该区域乡土植物资源应用及景观营造效果进行分析评价。

4 乡土植物资源调查结果与分析

4.1 资源类型

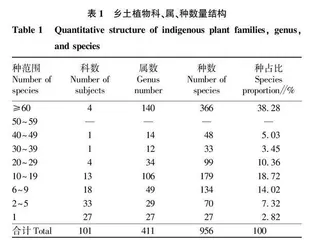

已有文献数据统计显示,区域内的乡土植物共有956种,隶属101科411属(表1)。按植物生活型划分有乔木类、灌木类、草本类、藤本类4种不同类型,其中乔木类有21科40属84种,灌木类18科37属104种,草本类74科337属755种,藤本类6科7属13种。各种类占比分别为8.79%、10.88%、78.97%、1.36%(图1),可以看出,乔木与灌木资源均衡,草本类居乡土植物资源之首,尤以野生地被资源最为丰富,主要分布于山区和丘陵的山坡、沟谷、

四旁等。常绿乔木与落叶乔木种类占比分别为7%、93%,这与该区域处于暖温带落叶阔叶林带向温带半干旱草原过渡的植物地带性相吻合[11]。优势科乡土植物共有200属548种,从大到小依次为菊科(56属)、禾本科(39属)、豆科(24属)、蔷薇科(21属)、毛茛科(14属)、唇形科(14属)、百合科(12属)、藜科(10属)、莎草科(7属)、蓼科(3属)。上述优势科全部含20种以上,分别占乡土植物总属、种数量的48.66%、57.32%,这10个科中除豆科、蔷薇科少数属为乔木和灌木类植物,其他各科均为草本类植物,可见草本植物资源是当地植物资源的主要组成部分(图2)。

调查数据显示(表2),用于营建植物景观的乡土植物67种,占总体乡土植物资源不足8%,反映出乡土植物在新农村植物景观营造中并未受到足够重视和关注。

4.2 植物景观特色

4.2.1 植物选择与应用。农村植物景观营建的植物选择应用遵照适地适树原则,并符合气候特点及地域特征。从树种构成上看,67种乡土植物均为乔木、灌木、草本、藤本4类植物。乔木集观赏价值和经济效益挂果的果树为主,与当地村民偏爱和认知密不可分。灌木多为抗逆性强、枝叶茂盛的植物。草本均为多年生草本地被植物,集观赏价值、食用药用价值及经济价值于一体。藤本除爬山虎、葡萄为乡村常见的野生攀缘植物,其他藤本类植物鲜有应用。从占比上看,乔∶灌∶草∶藤=25∶9∶32∶1,其中草本占比最大,占树种总数的47.76%;乔木占比次之,占树种总数的 37.31%,乔木中常绿乔木比例远低于落叶乔木比例,这是由常绿与落叶乔木资源比例失衡所致;灌木占树种总数的13.43%;藤本占比最小,仅1.49%(表3)。

4.2.2 植物应用频次。总体来看,在植物景观中所应用的乡土植物都以适地适树为原则,能够反映地域性特点。其中100%应用的植物品种主要有杨、槐、旱柳、杏、砂地柏等,以常绿乔木为主;应用频率在75%~100%的植物品种主要有油松、丝棉木、山杏、山桃、紫丁香等;应用频率在50%~75%的植物有青杄、垂柳、旱榆、槟果、山楂、暴马丁香、金银忍冬等;应用频率在25%~50%的植物品种有杜梨、五角枫、射干、野菊、打碗花等;而应用频率低于25%的植物主要有枣、复叶槭、小叶白蜡、柽柳、爬山虎等。由此可知,该区域新农村植物景观营造所应用的植物主要以常绿乔木、落叶乔木及落叶灌木为主,多出现在乡村公共休闲、庭院、通道等绿地。在各类绿地中所使用的品种、数量相较当地所拥有的乡土植物则明显偏少。

4.2.3 植物景观特色。新农村植物景观营造应坚持生态优先、因地制宜的原则,既要突出“创新”,又要传承“乡风”,要更好地平衡景观体验与民众乡愁需求之间的关系。乡土植物是营建农村植物景观的重要载体。乡土植物景观通过乡土植物植入独特的本土文化,进而打造极具地域意境内涵、别具一格的景观效果。调研结果显示,该区域新农村绿地植物景观构建基于现状场地,在主要配置模式上,形式层次丰富,组合形式多样,搭配疏密有致。以“乔+灌+草+藤”“乔+灌+草”“乔/灌+灌/草”“乔/灌/草”结构进行植物配置,形成参差错落、形态各异的景观层次。其中“乔木+灌木+草本”3层复合结构所占比例最大。中上层多为常绿和高大落叶乔木搭配为主,运用频率最高的植物有刺槐、旱柳、丝棉木、油松、青杄等,往往借助远山背景来衬托其宏伟挺拔气势。中下层植物则多以杏、山桃、槟果、山楂、垂柳、暴马丁香及各种草本等搭配为主,象征硕果累累美好寓意的果树足以满足村民对美好幸福生活的向往。在观赏与季相、色彩与花期上,做到多季有花、季相分明。所应用的植物根据观赏要素大致可分为观花类、观叶类、观果类和常绿类4类。观赏性较强的时期集中在5—7月、秋季9—11月,分别为观花和赏落叶的时节。在冬季则有可观赏的色和果点缀其间,如青色浓郁的油松,红果挂满枝上的金银忍冬、树干如烈焰的红瑞木,为冬日注入勃勃生机,打破冬季的沉闷。

4.3 植物生长状况

不同类型绿地的植物生长存在差异。究其原因,公共绿地中,往往是由于种植密度过大,生长空间不足,管理养护不到位,导致其生长状况较差,未能体现其观赏效果。而庭院绿化的乔木多为村民自发种植,不论是园林观赏树种或是经济果树后期都受到较好的管理,尤其是乡土树种病虫害较少,故植物生长状况和观赏效益都达到最佳。此外,在道路绿地中,个别乡村道路行道树因人畜原因,导致长势不良。

5 新农村植物景观建设存在的问题

作为晋北高原风沙源区,荒漠化危害严重,植物生长环境不佳。因此,植物景观营建效果与植物生长密不可分。基于调研现状分析,该区域植物景观存在的问题表现为植物选择盲目性大,缺乏晋北风沙源乡村本土特色;植物配置趋于同质化,景观效果单一;后期管理养护不到位,植物生长不良,植物生态功能难以发挥等[12]。这些因素严重制约了该区域新农村植物景观建设发展。