玉米大豆带状复合种植模式对粮豆经济性状的影响

作者: 胡海波 丁素荣 刘迎春 魏云山 王晓磊 康泽然 崔智慧 李峰 侯建华 刘会宇 周学超

摘要 为探明玉米-大豆带状复合种植对玉米、大豆经济性状的影响,确定最佳田间配置,采用与生产实际相同的农事操作,设置4+4模式、2+4模式、22(加密)+4模式、22(加密)+2模式、22(加密)+2共5个不同种植模式,调查不同田间配置下的大豆、玉米农艺性状及产量,比较不同模式下的经济效益。结果表明,玉米产量由高到低为玉米单作、22+2模式、 4+4模式、22+4模式、2+4模式,大豆产量由高到低为大豆单作、22+4模式、2+4模式、4+4模式、22+2模式。兼顾粮食总产和效益、大豆产量较高,首选22+4模式。兼顾玉米产量与效益,首选22+2(匀垄)模式。适合的栽培模式表现出较强的群体效应,根据不同的生产目标,可为玉米-大豆带状复合种植技术在该地区的推广提供优化的田间配置。

关键词 玉米;大豆;带状复合种植;产量;效益

中图分类号 S344.3 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)16-0018-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.16.004

Effects of Different Maize and Soybean Zonal Compound Planting Patterns on Its Economic Traits

HU Hai-bo1,2 , DING Su-rong1, LIU Ying-chun1 et al

(1. Chifeng Academy of Agricultural and Animal Husbandry Sciences, Chifeng, Inner Mongolia 024031;2.College of Agronomy, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot, Inner Mongolia 010010)

Abstract In order to find out the effects of maize-soybean compound planting on the economic characters of maize and soybean, to determine the best field configuration, we adopted the same agricultural operation as the actual production, set up 5 different planting modes of 4+4 mode, 2+4 mode, 22(encryption) + 4 mode, 22 (encryption) + 2 mode, 22 (encryption) + 2. We investigated the agronomic characters and yields of soybean and corn under different field configurations, and compared the economic benefits of different modes. The results showed that the yield of maize was in the order of maize monocropping > 22+2 mode > 4+4 mode > 22+4 mode > 2+4 mode, and soybean yield was expressed as soybean monocropping > 22+4 mode > 2+4 mode > 4 +4 mode>22+2 mode. Considering the total grain yield and benefit, and the preferred mode of soybean yield was 22+4 mode. Considering the corn yield and benefit, the preferred mode was 22+2 (even ridge) mode. The suitable cultivation mode showed a strong group effect. According to different production goals, an optimized field configuration should be provided for the promotion of the corn-soybean strip compound planting technology in this region.

Key words Maize;Soybean;Zonal compound planting pattern;Yield;Benefit

基金项目 财政部和农业农村部:国家现代农业产业技术体系项目(CARS-04-CES09);内蒙古自治区科技厅和财政厅:应用技术研究与开发资金项目(2021GG0144);内蒙古自治区科技计划项目(2021GG0374);赤峰市自然科学科研课题(SZR2022085)。

作者简介 胡海波(1983—),男,内蒙古赤峰人,助理研究员,硕士,从事大豆遗传育种与栽培研究。通信作者,副研究员,硕士,从事作物栽培育种研究。

收稿日期 2022-08-04;修回日期 2023-05-22

大豆原产于我国,富含丰富的蛋白有脂肪,年产大豆在1 600万t左右,而年消费量在1.1亿t左右。近几年,我国大豆总产量有所提高,仍不能满足日益增长的大豆需求量,大豆进口依存度过高。提高大豆总产量可以通过增加单产和扩大种植面积来实现,套作是传统农业的精华,利用物种互补性,通过增加单位土地的作物产量来实现可持续的集约化[1]。在我国耕地资源有限的情况下,玉米大豆带状复合种植模式通过“选配良种,扩间增光,缩株保密”核心技术,可实现在保证玉米基本不减产的情况下,增加大豆总产量[2]。中央一号文件连续多年指出,要稳定粮食生产,加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度[3] 。现阶段,受耕地资源限制,可以通过间套作种植模式来提高复种指数,从而扩大大豆种植面积,增加大豆产量。大量研究表明,玉米-大豆间套作种植通过改善土壤养分结构及田间小气候,提高光能利用率和光合速率,增加干物质积累,从而获得产量优势[4-7]。

大豆为喜光作物,在大豆干物质中,光合产物积累占 91.31%。然而,在玉米-大豆间作种植模式中,大豆处于光能截获的劣势,高位作物玉米对低位作物大豆的遮阴使大豆植株净光合速率下降,从而导致单株荚数、粒数和百粒质量降低,最终导致大豆产量下降[8]。不同种植模式下,光照条件不同会导致大豆生长发育不同,玉米的荫蔽胁迫使大豆茎秆细弱、发生倒伏而影响产量[9] 。合理的田间配置能够减少强势作物对弱势作物的影响,使作物产量的潜能得到充分发挥。通过改变作物间套作的带宽和密度,可以对群体结构进行调整,进而影响作物群体的光能利用率和干物质生产。前人研究表明,间作大豆幅宽的增加有利于大豆光能截获、提高光合速率、保证干物质积累,使大豆有效荚数和粒数增加,从而提高大豆产量 [10-12]。与单作相比,玉米+大豆套作能促进氮肥利用率,降低氮素依赖率,从2012年的75.4% 缓慢下降至69.4% [13]。王敏等[14]研究发现,在德国北方玉米和大豆间作产量潜力大,间作玉米产量总体很高,叶片发育良好,可以促进光合作用和干物质积累。

在不同地区采取宽窄条带田间种植方法,充分利用边行优势,合理地分带以协调大豆-玉米之间对光照和肥水的需求,是实现带状种植、提高大豆总产量的关键。前人对玉米大豆复合种植的带宽和密度研究多以小区形式开展,而采用与种植户相同的大面积模式筛选报道较少。为了改善大豆生长环境,同时响应当前大力推行机械化耕作的趋势,以探求玉米-大豆带状复合种植模式下玉米-大豆田间最佳配置,笔者设置玉米和大豆不同带宽和行比,研究不同田间配置对玉米-大豆生长及产量特征,分析其经济效益,以期找到合理的带宽和密度配置,为玉米-大豆带状复合种植模式下玉米-大豆最优配置的确定及推广提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在赤峰市喀喇沁旗西桥镇七家村-赤峰市农牧科学研究所试验基地进行(41°51′20.56″N,119°5′47″E)。北纬试验区域的土壤为砂壤土,前茬一致为高粱。

1.2 试验材料 供试大豆材料品种为赤豆5号和东农63;玉米品种为宇玉704。

1.3 试验设计

于2021年4月25日播种,播种时一次性侧深施。肥料种类为缓控释复合肥(27-10-12)和二铵(18-46-0);玉米施肥量为复合肥600 kg/hm2+二铵150 kg/hm2,大豆施肥量为复合肥202.5 kg/hm2+二铵52.5 kg/hm2。玉米/大豆复合种植设置5个处理,处理1为4+4模式;处理2为2+4模式;处理3为22(加密)+4模式;处理4为22(加密)+2模式(匀垄50 cm);处理5为22(加密)+2模式(40-60 cm大小垄);对照为大豆(CK2)、玉米(CK1)清种。

玉米行距50 cm,株距30 cm,种植密度65 340株/hm2;大豆行距50.0 cm,株距8.5 cm,赤豆5号密度为204 180株/hm2。

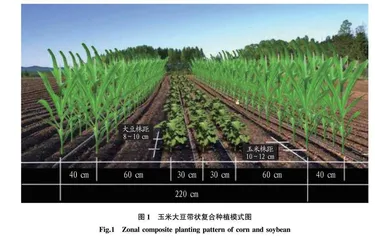

种植面积玉米0.33 hm2,大豆1.2 hm2,具体见图1、表1。其

中,模式为按照玉米行数+大豆行数的方式记录。带宽指某一带玉米或大豆的第1行至相邻下1带玉米或大豆的第1行之间的总宽度。行距指相邻两行玉米或大豆之间的距离。间距指相邻玉米和大豆之间的距离。幅宽

指玉米或大豆占地总宽度,即玉米或大豆各行距之和+间距的宽度。占地比例指玉米、大豆幅宽占间作带宽的百分比。

密度指玉米、大豆在间作田中的密度。玉米、大豆单种仅填写行距、株距、密度。

1.4 调查测定项目

1.4.1 玉米调查测定项目。生长过程中记载生育时期、品种特性。成熟时每小区取 10 株进行考种。测定株高、穗位、有效穗数、双穗率,室内测定穗长、秃顶长度、千粒重等项目,并实收产量。

1.4.2 大豆调查测定项目。生长过程中记载品种生育时期、品种特性。成熟时每小区取20株进行考种,测定株高、有效株数,室内测定底荚高度、主茎节数、分枝数、有效荚数、无效荚数、单株粒数、百粒重等,并实收产量。

1.5 数据分析

采用SPSS 18.0 软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同种植模式对大豆和玉米产量及其构成因素的影响

2.1.1 对玉米产量及其构成因素的影响。由表2可知,不同模式的玉米产量有明显差异,其中在不同复合模式处理中,处理4产量最高,但比CK1低20.48%,其余处理比CK1产量低28.78%~56.51%。不同处理产量由高到低依次为CK1>处理4>处理5>处理1>处理3>处理2。

不同的模式对玉米产量构成因素的影响变异较大。处理1、2的穗长与其他处理间差异极显著,穗粗仅与CK1间差异不显著,秃尖长与处理3(东农63)间差异极显著。处理1、2的百粒重、行粒数间差异不显著。处理1与处理3(赤豆5号)间穗行数差异显著,与其他处理间差异不显著。单作的产量高于复合模式且差异极显著,处理4和5间产量差异不显著,处理1和2间产量差异达显著水平。

2.1.2 对大豆产量及其构成因素的影响。由表3可知,不同处理间大豆产量有差异。各复合模拟处理中,处理2产量最高,但比CK2低39.12%,其他复合模式处理比CK2产量低52.82%~72.27%。不同处理大豆产量由高到低排序为CK2>处理2>处理3(东农63)>处理3(赤豆5号)、处理1>处理5>处理4。

从大豆产量构成因素来看,处理2与4间单株荚数和荚粒数差异达极显著,与处理3(东农63)间有显著差异。除处理4外,其他模式处理的百粒重与CK2间差异达极显著,22+2(匀垄)和22+2(40-60 cm)模式间差异不显著。从产量来看,单作产量与复合种植模式间差异极显著,处理2与其他复合种植模式间产量差异显著或极显著。其中,处理4大豆产量最低,与其他处理间差异显著或极显著。