基于空间句法的乡村文化空间研究

作者: 徐博伦 张东 范学琴

摘要 黄河是中华文明的文化发源地,在黄河流域存在着大批量的古传统村落,承载着千百年厚重的历史文化。研究黄河流域传统乡村文化空间是为了更好地保护、传承和弘扬乡村文化遗产。以国家级传统村落河南省沁阳市九渡村为例,通过对其文化资源的挖掘整合,分析其文化要素与村落空间的关联路径,结合句法理论对九渡村文化空间进行定量分析,为后期村庄保护与发展提供理论依据。

关键词 空间句法;黄河流域;文化空间;九渡村

中图分类号 TU982.29 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2023)17-0169-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.17.038

Research on Rural Cultural Space Based on Space Syntax—A Case Study of Jiudu Village, Qinyang City

XU Bo-lun1, ZHANG Dong1, FAN Xue-qin2

(1. Jiao Zuo College of Industry and Trade, Jiaozuo, Henan 454000;2. Xinyang University, Xinyang, Henan 464000)

Abstract The Yellow River is the cultural birthplace of Chinese civilization. In the Yellow River basin, there are a large number of ancient traditional villages, carrying thousands of years of profound history and culture. To study the traditional rural cultural space in the Yellow River basin is to better protect, inherit and carry forward the rural cultural heritage. Taking Jiudu Village, Qinyang City, a national-level traditional village, as an example, through exploration and integration of its cultural resources, the correlation path between cultural elements and village space was analyzed. Combined with the syntactic theory, the quantitative analysis of Jiudu Village cultural space provides a theoretical basis for the village protection and development in the later period.

Key words Space syntax;Yellow River basin;Cultural space;Jiudu Village

《中国传统村落蓝皮书:中国传统村落保护调查报告(2017)》调研数据表明,每年江河流域传统村落数量的锐减速度为11.1%,就全国范围的村落而言,消亡速度更高[1]。近年来受城镇化影响,城镇面积和人口快速扩张,导致村落空心化、乡土文化凋零、盲目开发旅游等问题不断对乡村的传统风貌造成冲击,许多乡村文化遗产都面临前所未有的考验,传统村落人居环境空间日渐式微。在快速城市化的语境下,人们对乡村的集体记忆在逐渐被淡化,社会对传统的乡村文化保护意识在不断增强,要留得住乡愁的呼声越来越高。空间是乡村文化的载体,文化是乡村空间的符号,并赋予乡村空间特殊的价值和意蕴。因此,对乡村文化空间的研究可以更直观地通过乡村空间环境感知乡村文化,叙述乡村故事[2-3]。

1 乡村文化空间及空间句法理论概述

1.1 乡村文化空间

列斐伏尔在《空间的生产》一书中最先提出过文化空间,他的观点是人类在空间里进行着各种各样的有意识性的活动,文化空间是文化现象在空间上的历史性堆积,具有时空双重属性[4]。最初对空间的研究更多体现在地理学研究的实体空间上,20世纪中后期,地理学开始在空间的研究上叠加符号、文本等研究,使得空间从最初的实体研究开始转向文化;同时社会学引入了空间的视角分析社会现象,出现了空间转向,二者交织使得人们对文化和空间有了更深刻的认识。

文化空间一般是指具有文化性质和内涵的物理空间或场所。文化空间是符号的表达载体,是建立在社会话语体系、活动、价值观念之上的空间形式,是非现实的、理想的社会空间,但也必须认识到乡村文化空间不是主观想象而成的“空中楼阁”,乡村空间具有强烈的现实色彩[5]。事实上,乡村空间受社会、经济、文化等多种要素的影响,乡村文化空间包含人、活动、场所3个要素,缺一不可,人的价值观、意识、风俗等使对应的活动在场所中发生,同时也赋予了场所精神。

1.2 乡村文化空间的构成要素及特征

乡村文化空间由自然环境要素和人文要素构成,具有物质性和非物质性的特征。自然环境要素包含乡村的自然空间形态,例如山水林田湖等,另外也包括对自然环境的人文修饰,例如描述性的诗词歌赋、叙事等;人文要素包括民居建筑、传统街巷、文化广场、地方语言、民俗信仰等。

1.3 空间句法

空间句法是以人的社会活动的视角来研究空间形态、结构的一种分析方法。同时空间句法也形成了一套自己的理论体系,空间句法是研究的空间结构中反映社会事件的逻辑性表达,具有一定的空间规律[6]。其大致内容是对空间尺度进行划分和对空间的比例进行分割,分析内在的逻辑关联并反映到经济、社会、人文活动中[7]。在空间分析中,它为经济、社会、人文架起一座桥梁,将空间作为一个独立的元素进行分析,并且提供数据支撑,弥补传统人文学科在空间分析中定性有余、定量不足的问题。空间句法提供了对空间结构形式的描述和赋义,空间句法可以将事件(人类活动)与场(空间形式)有机地结合起来,对文化空间进行定量分析。

2 九渡村基础性文化研究

2.1 九渡村基本概况

九渡村位于河南省沁阳市,地处太行山脉,毗邻丹河,村落依山而建,傍水而居,属于典型的峡谷地貌。沁阳市九渡村有着厚重的文化根基,是一个百年古村,诸多古建筑保存状况良好、自然环境宜居优美,同时也是住建部公布的第二批中国传统古村落。九渡村是一个行政大村,其中包含常河村、黄掌村、槐树底村等9 个自然村。目前常河村、黄掌村等5个村落基本保存着原有空间格局和建筑风貌,具有厚重的历史文化和较高的科研价值,也是本课题重点研究对象。

2.2 九渡村文化资源挖掘

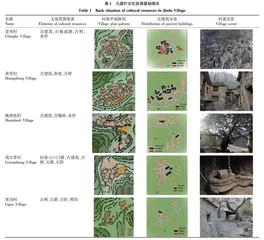

九渡村地处豫西,其中河洛文化和农耕文化占主导地位,此外,该地区也是仰韶文化和龙山文化的发源地,历史文化资源丰富。研究村落文化空间的首要前提是充分掌握村落的文化基础资源,课题组通过多次对九渡村的现场调研,将九渡村现存的历史文化资源分类为物质文化资源和非物质文化资源两大类。其中,物质文化资源包括村落保存较好的古建筑、古街巷、古城墙、古树以及具有历史记载或文化记忆的构筑物等;非物质文化资源包括地方县志、村志记载的或者村民代代相传的故事传说、典故、地方习俗等。

九渡村的重要历史资源要素几乎全部分布在常河、黄掌等5个自然村落,根据调研情况汇总如表1所示。目前,常河村和黄掌村还有大量清代和民国时期的古老民居,建筑形态保存较为完整,据调研统计,其中保留较好的清代建筑共有8处,民国建筑有70余处,院落形式大多延续的是北方传统四合院形态。村内保留有许多石头遗迹,如石头墙体、石磨盘、石桌、石凳、石阶、石碑等,因此九渡村也有“石头村”的称谓。由于九渡村水位较低,村民用水不便,因此当地多处可见水窖,用于雨水的搜集、过滤再利用等。据资料统计和调研发现,九渡村有18棵古树名木,其中一棵树龄最长的榔榆树,迄今为止已存活1 500余年。除此之外,古槐树也是九渡村的一大特色,在当地有许多村民对老槐树有自己的信仰,每逢传统节日会烧香祭祀,祈求平安。

除了上述物质文化要素之外,九渡村还有诸多的非物质文化遗产,例如“对子马”是九渡村独有的民间艺术。该艺术形式形成于清朝雍正年间,阵容庞大,由1马头、24匹马、1马尾和1个倒骑毛驴的县官构成演出基本阵容,主要演绎《穆桂英挂帅》《杨门女将》等精忠报国的故事。在中国传统的“儒释道”思想影响下,九渡村在各种传统节日都有祭祀灶神、拜关公等文化现象,以达到精神的寄托[8]。

3 九渡村文化空间句法分析

3.1 九渡村村道路轴线模型构建

空间句法中轴线地图模型的建立是空间句法分析中最基础的首要工作,之后进一步发展为基于线段地图的分析方法,在村落空间分析中,能够直观地描述村落空间的结构特征以及村民的行为活动关系[9]。结合谷歌卫星地形图,综合分析村民的活动行为习惯以及现场调研资料,通过CAD软件绘制得出常河村、黄掌村等5个村落的轴线图。将轴线模型导入深度地图空间句法分析模型Depthmap软件中,得出九渡村道路全局集成度分析结果(图1~5)。颜色代表着对应的集成度数值大小,不同的数值反映的社会属性不同。

3.2 集成度分析

整体集成度是整个空间句法中的一个全局变量,不仅反映了其中一个轴线与其他所有轴线之间的密切联系,也反映了轴线在整体空间中的可达性和可渗透性。句法理论认为,集成度越高,空间可达性就越高,同时其社会经济发展与人文活动的机会也相应越高[10]。整体集成度数值最高的几根轴线组成的区域称为轴线系统的集成核,村落集成核是村落整个空间结构中人员密集流动的区域,具有较高的可达性与可渗透性,承载着更多的村落文化与村民日常生活,也是村落文化活动发生较多的地方。村落的演变规律一般是以该区域为核心,向四周或某一方向扩张。以常河村分析结果(图1)为例,颜色越红的地方数值越高,代表的含义是该区域集成度较高;颜色越蓝的地方数值越低,通常代表这些地方集成度较低。将分析结果与对常河村空间布局情况实际调研结果(图6)对比,整体集成度最高的区域数值达到1.569,最低的数值0.333,集成度高的区域同时也是常河村传统民居建筑分布以及村庄主入口的核心区域,在现实

生活当中也是人们活动最密集的地方。该分析结果再次验

证了句法理论对乡村空间结构分析的可操作性和有效性。

4 结论

借助空间句法理论,在深度挖掘整合九渡村文化资源的基础上,构建九渡村道路轴线模型,量化分析了九渡村的空间形态,结果表明,村落内部文化资源要素分布最多的区域也是村落集成度最高的地方。在九渡村乡村规划工作中,这些集成度较高的区域是乡村规划中的重点,也是激发乡村活力的关键点,可提前通过模型计算得出。一个乡村的文化资源是历史的沉淀;对乡村空间的文化资源现状进行整合,是立足现在,通过对现状空间的充分研究,了解乡村文化的存续情况,可以更好地对乡村文化空间进行保护与传承,做出有情怀、有温度、可持续发展的乡村规划,让乡村有可期待的未来,在历史、现在、未来的时空交互中,让空间使用者有文化认同感、归宿感。

参考文献

[1] 徐博伦,李娇,范学琴,等.基于空间句法的传统村落叙事空间研究:以河南省郏县张店村为例[J].湖北农业科学,2020,59(6):104-107,125.

[2] 吴静,屈营辉,孙立强,等.基于可持续发展理论下乡村特色空间设计研究:以河南省新郑市焦沟村为例[J].林业调查规划,2022,47(1):173-177.

[3] 胡静,谢鸿璟.旅游驱动下乡村文化空间演变研究:基于空间生产理论[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2022,40(2):99-109.

[4] 郭远,安罡毅.乡村振兴战略下的乡村空间文化重构研究[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2022,22(3):146-151.

[5] 刘祖云,王太文.乡村社区营造的基本方略:符号化与空间化——基于安徽省香泉-温泉小镇社区营造的观察[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022,22(2):32-42.

[6] 刘思杨,黄宁,陈红.空间句法视角下乡村外部公共空间可达性优化研究:以马西村为例[J].建筑与文化,2022(1):93-94.

[7] 张志远.基于空间句法的乡村公共空间活力提升策略研究:以恭城县古城村为例[D].桂林:桂林理工大学,2021.

[8] 王全军.豫西沁阳市九渡村村落布局及民居形态初探[D].郑州:中原工学院,2018.

[9] 巫涛,黄宗胜,彭重华,等.湘西南民族村落文化景观变迁研究:以湖南省上堡侗寨为例[J].安徽农业科学,2021,49(11):189-193.

[10] 刘益曦,王宁,王雅娜,等.基于空间句法的传统村落保护与传承优化策略研究:以永嘉芙蓉村为例[J].天津大学学报(社会科学版),2020,22(3):275-281.

基金项目 焦作市黄河文化研究专项课题(JZHH21-30)。

作者简介 徐博伦(1994—),男,河南漯河人,助教,硕士,从事乡土聚落遗产保护研究。*通信作者,助教,硕士,从事乡土聚落遗产保护研究。

收稿日期 2022-09-15