重金属污染物的微生物修复策略

作者: 王瑾 王永刚 朵建文 冷非凡 陈吉祥 孙尚琛

摘要 随着我国工业进程的不断加快,重金属污染已成为制约我国经济建设和影响居民健康的主要因素。对重金属污染场地进行科学高效地防治和治理是实现生态环境可持续发展,保障人类生命健康的重要途径。相比传统的化学法和物理法,微生物具有可培养性强、操作简单、环境友好等特点,微生物修复策略被认为是目前重金属污染场地的修复过程中最有潜力的技术。从重金属对微生物的影响和微生物对重金属胁迫的响应方式两个方面进行论述,以为微生物修复技术的规模化应用提供思路及理论基础。

关键词 重金属;微生物;修复;机制

中图分类号 X 172文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)18-0024-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.18.006

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Microbial Remediation Strategies for Heavy Metal Contaminants

WANG Jin1,WANG Yong-gang2,DUO Jian-wen1 et al

(1.Lanzhou Resources & Environment Voc-Tech University,Lanzhou,Gansu 730030;2.Lanzhou University of Technology,Lanzhou,Gansu 730050)

Abstract With the continuous acceleration of China’s industrial process,heavy metal pollution has become the main factor restricting China’s economic construction and affecting residents’ health.Scientific and efficient prevention and control of heavy metal contaminated sites is the main factor in achieving sustainable development of the ecological environment and ensuring human health.Compared with traditional chemical and physical methods,microbial remediation strategy is considered as the most potential technology in the remediation process of heavy metal contaminated sites due to its strong culturability,simple operation,environmental friendly.In this paper,the effects of heavy metals on microorganisms and the response ways of microorganisms to heavy metal stress were discussed to provide ideas and theoretical basis for the large-scale application of microbial remediation technology.

Key words Heavy metal;Microorganism;Remediation;Mechanism

目前,由于快速发展的工业活动、矿山开采、高价态金属废弃物倾倒、化肥的过度使用等,重金属在环境中的迁移加剧、迁移速度大大加快,越来越多的含金属残留物被排放到地表进入土壤系统和地下水,并通过食物链富集在人体中,进而对人体和生态系统造成严重危害[1-2]。当重金属在土壤中的积累量超过土壤的自净能力后会改变陆地生态系统中栖息动植物的种类、分布及数量,影响植物根系微生物的群落结构和酶活性,阻碍植物的光合作用、呼吸作用等[3]。当过量的重金属进入水生系统后,会严重阻碍水生动物DNA的合成,导致胚胎畸变、影响性别和身长等[2]。而水生藻类一旦积累了过量的重金属会导致其代谢和生理功能紊乱,光合作用被抑制,更有甚者导致藻类死亡,改变天然环境中藻类的数量和分布[3]。另外,进入人体的重金属借助体内某些有机成分可结合成金属络合物或螯合物富集在人体内,当积累量超过人体新陈代谢最大限值后,会严重损害人体的呼吸系统、消化系统、生殖系统等,甚至造成人体癌变和死亡[3-5]。

基于过量重金属对生态系统的诸多危害,重金属已被公认为是对自然动植物群造成严重危害的最持久和最复杂的污染因子。目前,对于重金属污染环境的防治与治理,已发展起来的方法有包括离子交换法、吸附法和膜分离法在内的物理法,沉淀法、氧化还原法等在内的化学法和依赖于微生物的生物法。因微生物具有可培养性强、环境友好、操作简单等特点,微生物修复策略被认为是在重金属污染物治理方面最有前景的方式之一。一方面,微生物对某些特定的金属具有强选择性,且因其体积小的特点可以为重金属的高效结合提供大的比表面积[5]。另一方面,微生物吸附是一个独立和可逆的过程,存活的和死亡的微生物都可以用作金属吸收的生物吸附剂[6]。此外,微生物还可以通过离子交换、氧化还原、电化学处理、化学沉淀等方式对重金属进行固定和解毒[1]。所有这些改变重金属迁移性和毒性的转变都具有巨大的生物地球化学意义并具有生物修复潜力。另外,在重金属胁迫下,微生物的聚集和生物膜的形成使微生物能够维持更长的时间,进一步表明微生物修复机制比传统方法更经济和有效。

“微生物-重金属”是一个较为复杂的生物学命题,该研究从重金属对微生物的毒性作用、微生物对重金属胁迫的响应等多方面进行综述,以期为“微生物-重金属”的相互作用提供更为全面的理解,为生物修复策略的进一步应用奠定理论基础。

1 重金属对微生物的影响

重金属通常对微生物产生双向作用,如某些低浓度的重金属在微生物蛋白质的合成、酶活性构型的维系、氧化还原等过程中发挥作用[7]。但当重金属的浓度超过微生物生长代谢所需的阈值后会对微生物产生不利影响。

从宏观角度来讲,重金属会影响微生物的群落结构和生物多样性,这主要取决于重金属和微生物的类型。张瀚丹等[8]研究发现,Cr和Ni的浓度与放线菌门(Actinobacteria)和奇古菌门(Thaumarchaeota)的丰度呈负相关,但与拟杆菌门(Bacteroidetes)的丰度呈正相关,Cd、Pb和Hg的浓度与芽单胞菌门(Gemmatimonadetes)呈正相关,但总体上重金属会导致微生物生物多样性的下降。何一凡等[9]的研究表明,在受Cr、Pb和Zn污染的土壤中,硝化菌(Nitrobacterium)、拟杆菌(Bacteroidetes)和疣微菌(Verrucomicrobia)的丰度与重金属浓度呈负相关,但绿弯菌(Chloroflexi)的生长却受显著的促进。另外,受低浓度的Cd、Cu、Zn、Pb复合污染的土壤中,细菌、真菌和放线菌的生物量均较污染前显著增加,表明低浓度的重金属会刺激微生物群落结构的增加。但随着重金属浓度的增加,其对微生物群落结构的影响由刺激变为毒害作用,相应微生物的群落结构相应降低。

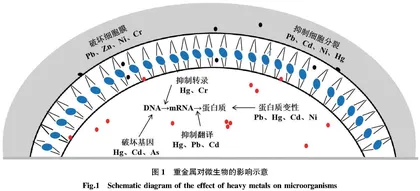

从微观角度来讲,高浓度的重金属离子会破坏微生物细胞壁的完整性、干扰DNA和RNA的合成、诱导部分酶的构型发生变化、阻碍辅因子与生物分子的结合,甚至导致细胞死亡(图1)[10]。Ranquet等[11]研究发现,随着大肠杆菌(E.coli)细胞内的Co2+浓度增加,tRNA甲基硫转移酶、乌头酸酶和铁还原酶3种Fe-S酶的活性逐渐降低。另外,Co2+还会干扰微生物细胞的氧化还原及酶的水解过程、抑制细胞分裂。Das等[12]研究发现,在低浓度(<130 μmol/L)的Au4+环境中,米根菌(Rhizopus oryzae) 会通过合成金属还原硫蛋白对Au4+进行解毒,以维持细胞的正常生长,但当Au4+的浓度超过130 μmol/L后,米根菌的生长受到明显抑制。另有研究表明,高浓度的Cr6+会通过静电结合的方式与大肠杆菌和枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)DNA中的磷酸基团结合,阻碍转录和复制过程,导致细菌发生诱变[13]。

2 微生物对重金属胁迫的响应

尽管重金属胁迫会显著降低微生物的多样性和丰度,及对微生物的生长代谢造成一定毒害,但在长期的重金属环境中,微生物会形成一定的抗性机制来响应重金属的胁迫,以维持自身正常的生长代谢。如微生物细胞可利用细胞壁表面的负电荷官能团对重金属离子进行螯合,以避免过量的重金属进入细胞质[14]。其次,在重金属的刺激下,微生物的谷胱还原蛋白和硫氧还原蛋白基因被激活,进而可实现对重金属离子的氧化还原。另外,微生物细胞还可利用一些存在于细胞膜上的转运蛋白实现对重金属离子的吸附、转运及外排等。总体来说,微生物对重金属胁迫的响应机制可分为细胞外屏障、细胞外螯合、细胞内络合、细胞内外排、金属离子还原5类。

2.1 细胞外屏障

通常,重金属离子必须先穿透细胞壁才可进入细胞膜,但因细胞壁独特的生理结构,尤其是革兰氏阳性菌细胞壁肽聚糖层厚而致密,且镶嵌有磷壁酸的特点,细胞壁在抵御外界刺激过程中发挥分子筛的功能,其可阻止分子量大于600 Da的化合物进入细胞质[15]。另外,一些革兰氏阳性菌如括红球菌(Rhodococcus)、分枝杆菌(Mycobacterium)、诺卡氏菌(Nocardia)、棒状杆菌(Corynebacterium)、戈登氏菌(Gordonia)等由于其细胞壁中富含霉菌酸,使得微生物细胞表面疏水性和渗透性极差,进而阻止了重金属离子的渗透[16]。而革兰氏阴性菌由于存在于其细胞外膜的磷脂和脂多糖不断地旋转和侧移,且脂多糖的酰基链比磷脂链更硬,排列更紧密,致使其对疏水性化合物的渗透性更低,从而使得革兰氏阴性菌在细胞外对重金属有较强抗性[17]。

细胞质膜的通透性在阻止重金属离子进入细胞质的过程中亦发挥重要作用。当微生物细胞受重金属胁迫后,细胞膜的脂肪酸组成、链长和磷脂组成会发生相应的变化以调整细胞膜的通透性,进而保证了细胞膜的活力[16-17]。在研究不同浓度的Cu2+、Pb2+、Zn2+和Cr6+对嗜根寡养单胞菌(Stenotrophomonas rhizophila)活性和细胞膜通透性的影响时发现,0~120 mg/L的金属离子对细菌的生长均无影响,在Cu2+、Pb2+和Zn2+环境中的细菌的细胞膜通透性随着金属离子浓度的增加而增加,但当Cr6+浓度超过80 mg/L后,细胞膜通透性逐渐降低[15]。另外,细胞膜上大量脂肪酸链的存在也会阻碍重金属离子进入细胞质[17]。细胞荚膜作为一些细菌表面的特殊结构,在微生物细胞响应重金属的刺激中同样发挥重要作用,其可作为一种扩散屏障抵抗重金属进入细胞质。

2.2 细胞外螯合

利用微生物在生长代谢过程中分泌的螯合蛋白将重金属在细胞外进行螯合是降低重金属毒性,维持细胞正常生长的方式之一。目前,已证明可胞外螯合重金属的蛋白有铁载体、草酸盐、磷酸盐和硫化物等,而细菌只产生细胞外铁载体,是一种含有异羟肟酸盐、儿茶酚酸盐、羧酸盐的多肽[18]。研究发现,铜绿假单胞菌(P.aeruginosa)分泌2种铁载体,其中绿脓杆菌螯铁蛋白pyochelin可以螯合Cd2+、Co2+、Cu2+、Pb2+、Ga3+、Hg2+、Zn2+、Mn2+、Ni2+、Sn2+、Tb3+等金属离子[19],另一种铁载体荧光嗜铁素pyoverdines可螯合U6+、Np5+等金属离子[20]。另外,铁载体还可以促进部分植物对重金属离子的吸收,Dimkpa等[21]的研究证明,唐德链霉菌(Streptomyces tendae)F4分泌的铁载体去铁胺desferrioxamineB、coelichelin和desferrioxamine E可使向日葵对Cd2+的吸收能力显著增加,来源于铜绿假单胞菌(P.aeruginosa)的荧光嗜铁素pyoverdine和绿脓杆菌螯铁蛋白pyochelin能显著促进玉米对Cr6+和Pb2+的吸收[22]。