嘉绒藏区易地搬迁新村景观的地域呈现研究——以黑水羊茸哈德村为例

作者: 黄诗艺 蒋思玮 李西 朱春艳

摘要 嘉绒藏区在易地搬迁建设的进程中,新村基础设施和人居环境得到较大提升的同时也带来了一些问题。在新村景观规划建设的过程中结合地域特征,适应于原生的“地”“人”及最真切的生活,是易地搬迁新村实现可持续发展的关键。基于“地域”视角,对嘉绒藏区搬迁新村典型代表羊茸哈德村进行实地考察,探讨羊茸哈德新村在景观建设与开发中如何实现地域性呈现,以期为嘉绒藏区搬迁新村的规划建设提供借鉴和参考。

关键词 易地搬迁;地域性;村落景观;嘉绒藏区

中图分类号 TU 982.9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)18-0190-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.18.044

The Expression of Regionalism of Relocated Village Landscape in Gyalrong Tibetan Area—A Case of Yangronghade Village in Heishui

HUANG Shi yi,JIANG Si wei,LI Xi et al

(College of Landscape Architecture, Sichuan Agricultural University,Chengdu,Sichuan 611130)

Abstract In the process of relocation in Gyalrong Tibetan area, the new village infrastructure and living environment have been greatly improved, but at the same time, some problems have arisen. How to combine the regional characteristics in the overall planning and construction of new village landscape, and how to adapt to the native ‘land,people’ and the most authentic life, is the core issue for the sustainable development of relocated villages. Based on the perspective of ‘regionalism’, we conducted a field study on the typical representative of the relocated villages in the Gyalrong Tibetan area, Yangronghade Village. We also discussed how the landscape of Yangronghade Village could realize the regional presentation in the construction and development, with a view to providing reference for the planning and construction of the relocated villages in Gyalrong Tibetan area.

Key words Relocation;Regionalism;Village landscape;Gyalrong Tibetan area

特定的地理环境、人群以及特定人群对特定地理环境的适应和特定的利用方式,形成了特定的地域文化形态,这一文化形态继而也影响到特定环境中的村落景观形式[1]。不同地域的村落景观必然带有地域性的文化色彩,其所承载的功能和价值是鲜明的,也是多元的,是一个地方区别于其他地方的景观特质[2]。在近年来易地搬迁政策大背景下,嘉绒藏区开展了大量的易地搬迁工作,也形成了很多新兴村落。因强制性和介入性的规划管理视角,部分历史原生村落和传统民居面临着被破坏、被遗弃和地域文化失语等问题,而以统一规划建设的新兴村落虽然促进了居住环境、基础服务设施及经济生产方式的现代化改良,但搬迁新村的文化建设未得到更多的关注,新村地域景观融入、公共文化空间重构和乡土历史文脉传承等方面也正在面临着“传统与现代”的冲突和博弈。如何在易地搬迁新村规划建设中有效地继承地域文化,营造具有“地域”特质的新村景观是一个值得研究与关注的问题。

羊茸哈德村作为易地搬迁、乡村振兴、全域旅游发展的重要阵地,经历近10年的建设发展取得了“全国乡村旅游重点村”“四川省乡村振兴示范村”“四川最佳人气村居”“省级天府旅游名村”等美誉称号[3],这客观地说明了在现代发展语境下,羊茸哈德村具有地域村落建设的标榜意义和村落旅游产业发展开发的“网红效应”,选择羊茸哈德村作为研究对象在于其具有一定的典型意义。鉴于此,笔者通过对羊茸哈德村在地调研、入户访谈、走访观察,深入地域了解新村的搬迁建设与开发过程,以及村落建设中村民的主体参与和文化认同,分析新村以村落、景观、民居等外在形式呈现出的景观表征要素,探讨新村景观如何在建设与开发中实现地域性呈现。

1 羊茸哈德村概况

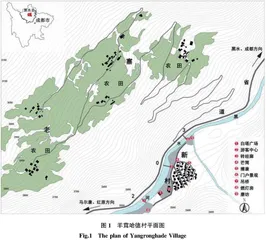

羊茸哈德村位于阿坝藏族羌族自治州黑水县西部沙石多乡境内(图1),平均海拔2 580 m,新村四周群山屹立,自然植被景观独特优美。村内年均气温9 ℃,年降雨量620 mm,光照充足,冬寒夏凉,暖季短暂,夏秋两季是旅游观光的最佳季节。羊茸哈德村距离成都市296 km,距离黑水县城20 km,是川西北“大冰川、大九寨、大熊猫、大草原”全域旅游开发环线的核心地段,北接红原大草原,东临达古冰川,同时也是黑水县奶子沟八十里“落叶松林”(AAAA级)彩林的核心观景区地带[4]。

“羊茸”黑水话叫“冬巴尕”。全村45户,主要民族为藏族,族群身份为嘉绒藏族,全村信仰藏传佛教宁玛派。村落未搬迁以前村民主要居住在高半山的山腰地带,保持着原始古朴的半农半牧生活生产方式,其住居形式也完整地沿袭着嘉绒“邛笼”碉房民居的基本特征。2008年汶川地震和2010年村寨泥石流等次生灾害,对老寨造成了不同程度的破坏,村民的经济收入也存在极大问题。2012年,由地方政府组织、村民集体自治将45户村民从老寨搬迁至山下河畔较为平坦的台地之上,命名为“羊茸·哈德”新村(“哈德”意为“吉祥”)。受现代行政体系和经济发展影响,易地重建的新村借力脱贫惠民政策,利用区域景观资源优势大力发展旅游业,逐渐发展成为具有地域特色的景村融合型村落(图2)。

2 羊茸哈德新村景观的地域呈现

2.1 村落家园的易地营建

羊茸哈德新村布局规划受到外在地域性因素影响、自身民族性内核控制和地方政府的规划引导,整体建于黑水河畔山麓线西侧的河坝阶地上,三面环山,与老寨隔河而望。整个新村被阿坝州最大规模的原始落叶松林包围,林荫繁茂,景色秀丽,具有发展生态旅游的良好潜力。村内新居建筑顺应地势而高低错落,横向呈扇状铺陈使之有机、有序地组织扩展,风貌精致,视野开阔,户户朝向康猫尔神山。新村村内干道和宅家道路连通各户,旅游基础设施齐全,设有标准化的游客中心、民俗体验馆、停车场等。沿河建有一座高28 m的佛塔和锅庄文化广场,广场堡坎岩壁、地面处理采用藏族吉祥八宝图和卡斯达温图案作为其文化表征,与周围的人文景观相互呼应,构成村落的核心公共空间。村内建筑、道路、菜地、宗教节点等景观要素及其组合方式构成了村落的肌理,营造出“生于斯,长于斯”的乡土聚落景观和特色意象,这正是地域村落适应复杂自然条件以实现人与自然共生的营造智慧的真实体现。

搬迁后的新村延续老寨的地名,并通过命名“羊茸·哈德”的行为,使得新村的地名具有吉祥象征意义和族源精神意涵,这建构了人类学意义上“族群”和“家园”的认同。新村的安置定居模式也延续老寨传统的自组织社会结构,以一个家族或是一个簇团实行组团搬迁,紧邻定居,并延续“以房取名”的方式。同一户人家在新村修建家屋,同时也保留着山上的老宅和耕地,既参与新村旅游服务业,也从事着传统农耕生产。传统社会结构的沿袭,传统文化和生产方式同样也一直沿袭着。而地名、邻里结构等非物质要素有利于促进村民主体传承民族文化与文化自觉意识的互动关系,能更好地引导村民重视地方性传统知识和村落文化景观的延续和维护。

2.2 文化景观的再地方化

在嘉绒藏区,村落里通常都会建造“玛尼康(小庙)”或“确登(白塔)”,平日供村民信仰祭拜、民间念经、日常交往,同时也是集体重大活动的集会场所。这类场所在维系村民关系情感、承袭乡土文脉和影响村落民俗文化生活等方面起着重要作用,是村落共同体的标志[5]。羊茸哈德村全村信教,每年按照宗教节庆和信仰惯例会举行各种活动,新村规划修建的白塔及广场则满足了村民寻求宗教心理保护、举办宗教仪式以及大型文娱活动的需求,不仅是增强村落旅游吸引力的文化符号,还暗示着新村开发建设对传统文化的尊重。此外,村内分布着玛尼堆、转经廊、供灯房等特征性藏传佛教景观与仪典空间,村民不断地修整、加饰、扩建,每天固定围绕佛塔、转经廊等转经、礼佛、祭祀,营造出地域特有的民俗生活场景和宗教行为活动景观,赋予了新村人文景观和民俗文化的生长基因。

羊茸哈德新村在文化传承与旅游目的地构建的需求下,通过植入与重组传统聚落特色元素到新村景观营造中,使其深深地打上地域传统文化的烙印。村落入口门户景观以高大的碉房式构筑物和藏式铜钦作为标志性景观,其上写着藏汉双语的“羊茸·哈德”,四周挂经幡,砌筑玛尼石堆,合理布置成吸引游人注目的文化景点,供游客游览和驻足拍照。村内旅游经营户民房及主要道路路口灵活设置了众多带有强烈民族装饰语言的景观小品,如芒茼、磨坊、柴垛、禳灾祈福的“擦康”和老寨农耕生产器具等。新村建设规划偏重物质景观形态复刻重构的同时,兼顾与非物质文化景观的整体性,以政策引导和观念置入支持和鼓励村民保留传统生活习惯,推广与销售老寨生产的农牧副产品,也把宗教、民俗、锅庄歌舞等非物质精神内涵呈现在景观上,注重非物质文化景观作为景观空间生产的内生动力作用[6]。通过建构村落物质文化景观和非物质文化景观的多元表达方式和传承载体,使得羊茸哈德新村实现了文化景观的“再地方化(relocalization)”。

2.3 民居建筑的更新适应

在融入现代生活方式与促进旅游发展的价值观导向下,新建民居既在最大程度保留传统民居的具有较强象征意义的建筑特征,又通过植入现代生活提升其居住品质和使用功能,建筑也不断更新以适应村落旅游接待的新需求。新建民居的空间布局组成、建筑材料结构直接反映了建筑体系快速而简单的融入现代模式,在功能和外观上已经和传统民居有明显的差别,但为了服务于村落旅游发展,新村的新建民居采用“外观民族化,内部现代化”风貌建设的折中方案,外部风貌及局部装饰保留一些传统藏居的抽象特征和文化符号。这既显示了民居建筑建造的经济性、建筑物理性能、居住舒适度提升的发展需求,又反映了地域传统观念和社会文化风俗。

2.3.1 功能布局。

羊茸哈德新村的新式民居均为独栋式3层建筑(图3)。在现代生活方式的影响下,民居在兼顾居民物质生活和精神需求的同时,最大程度更新优化内在功能与空间布局,灵活地将客厅、厨房、卫生间等实用性用房分离出来,进而体现建筑的实用性和时代性。民居底层为适应现代生活和旅游接待需求,设置接待房、厨房及储藏室;入户正对设门厅,内侧厅室装饰富丽,中央设有火塘,天花板、壁柜、家具等均以木构雕刻装饰。二层设客房、卧室和阳光房,房间采光良好,装饰陈设精致;每间客房按标准化酒店设施布置,设独立卫生间,以供接待游客。三层则延续着地域传统“神在人上”的经堂空间,外砌煨桑炉,另设老人房、家人卧室以及供家人及游客休憩观光的退台敞间。