萧氏松茎象病原真菌的调查与鉴定

作者: 吴跃开 刘童童 李继业

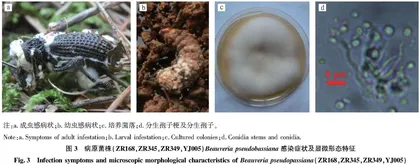

摘要 通过野外调查,结合土壤人工诱集技术,共采集到萧氏松茎象的病原真菌12个菌种(菌株)。通过形态特征观测,结合rDNA ITS序列测定比对,5个菌株(ZR100、ZR168、ZR345、ZR349、YJ005)被鉴定为拟球孢白僵菌(Beauveria pseudobassiana),1个菌株(ZR225)被鉴定为球孢白僵菌(B.bassiana),5个菌株(ZR208、YJ001、YJ002、YJ003、YJ004)被鉴定为绿僵菌(Metarhizium sp.),1个菌株(ZR093)被鉴定为轮枝菌(Lecanicillium sp.)。室内感染试验表明,5个拟球孢白僵菌菌株和1个球孢白僵菌菌株对萧氏松茎象成虫及幼虫均表现出明显的致病性,其中拟球孢白僵菌菌株ZR100的致病速度及最终致病率明显更高,说明其致病性最强,可作为萧氏松茎象的首选生防菌种。该研究结果为萧氏松茎象的生物防治提供了重要的物质基础和科学依据。

关键词 萧氏松茎象;病原真菌;拟球孢白僵菌;球孢白僵菌;绿僵菌;轮枝菌

中图分类号 S763.38文献标识码 A文章编号 0517-6611(2023)21-0148-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.21.034

Investigation and Identification of the Entomopathogenic Fungi of Hylobitelus xiaoi Zhang

WU Yuekai1, LIUTongtong1, LIJiye2

(1.Guizhou Academy of Forestry, Guiyang,Guizhou550005;2. Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang,Guizhou550025)

Abstract By ways of field investigation and artificial soil bait technique, a total of 12 species (strains) of entomopathogenic fungi were obtained. According to the results of morphological study combing with the rDNA ITS sequence comparisons, 5 strains(ZR100,ZR168,ZR345,ZR349,YJ005) were identified as Beauveria pseudobassiana,1 strain(ZR225) as B. bassiana, 5 strains (ZR208,YJ001,YJ002,YJ003,YJ004)as Metarhizium sp.,and 1 strain as Lecanicillium sp.The results of the indoor bioassay test showed that all of the Beauveria species were highly pathogenic to both larvae and adults of H. xiaoi, among which the ZR100 strain had the highest infection speed and the highest infection rate, and thus was considered as the most promising strain for future development and application. The results of the study provided important material basis and scientific grounds for biocontrol of Hylobitelus xiaoi Zhang.

Key words Hylobitelus xiaoi Zhang;Entomopathogenic fungi;Beauveria pseudobassiana;Beauveria bassiana;Metarhizium sp.;Lecanicillium sp.

萧氏松茎象(Hylobitelus xiaoi Zhang)属鞘翅目(Coleptera)象甲科(Curculionidae)松茎象属(Hylobitelus),能够危害湿地松、火炬松、马尾松、华山松、黑松等松属植物,在江西、湖南、湖北、广西、广东、贵州和福建等省(区)均普遍发生,已造成树木死亡,被确定为我国林业危险性有害生物种类之一[1]。目前,生产实践中大多采取营林措施、人工捕捉、引诱器诱杀、化学防治等方法对该害虫进行防治,但由于萧氏松茎象具有不同于其他森林害虫的危害特点及生活习性,如幼虫蛀食干基韧皮部并排出大量松脂,成虫活动隐蔽、不善飞翔等,这些常规防治方法均具有明显的局限性,存在操作及推广难度大 、效率低、成本高和污染环境等问题,导致萧氏松茎象的危害持续发生并不断扩散蔓延,情势愈来愈严重。寻找一条经济、安全、持续有效的途径来控制萧氏松茎象的发生危害已成为当前林业生产上亟待解决的重大问题。

研究表明,昆虫病原真菌是自然界控制害虫群体的主要因素。在自然界,由真菌致死的昆虫约占全部病原微生物致病死亡的60%。多年的研究和生产应用实践表明,昆虫病原真菌具有很多优点:多数种类专化性不强,寄主范围较广,能防治多种害虫;不需要非得从消化道侵入虫体,体壁、气孔均可入侵,增加感染害虫的机会;真菌孢子具有较强的抗逆性,有的可在环境中存活几年,有的在缺乏寄主时可营腐生生活,有利于种群的建立和延续;容易人工培养,可进行大量生产乃至工厂化生产;对人及天敌无害,不污染环境;在自然环境可不断增殖,能长期控制虫害且不易使其产生抗性[2-3]。研究表明,萧氏松茎象的发生与森林环境中的光照、温度、湿度等关系密切,具体而言,其喜欢光照、气温均相对较低,空气及土壤温度相对较高的林分环境[4-5],这与许多重要昆虫病原真菌如白僵菌和绿僵菌对温湿度及光照的要求非常接近,为昆虫病原真菌的应用提供了极为有利的前提条件。

基于上述优点,昆虫病原真菌的开发利用已成为解决萧氏松茎象科学防控这一问题的重要途径。鉴于此,笔者通过开展野外调查,结合人工诱集措施,收集萧氏松茎象感病虫体并进行病原菌的分离与鉴定,并对所分离到的菌种或菌株进行初步的致病性测试,以期为萧氏松茎象的生物防治提供物质基础及科学依据。

1 材料与方法

1.1 病原真菌的调查采集

1.1.1 自然采集。

调查地点选择在贵州省贵阳市和安顺市等地区,在萧氏松茎象发生危害的典型林分进行常年野外调查,采集野外自然感病僵死的害虫个体,带回室内进行镜检及分离培养。分离时,如虫体上生长明显的菌丝层,则挑取菌丝进行分离;若体表菌丝层不明显,则保湿恒温培养(28 ℃、80%~100%)直至菌丝长出,再挑取菌丝进行培养纯化,或对虫体表面进行消毒后进行组织分离培养。培养基均选择马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)。

1.1.2 土壤诱集。

病菌诱集所用的土壤重点考虑采自森林环境,这是由于森林生态系统相对复杂,林地土壤所受的外界干扰作用也较小,土壤中的微生物多样性较高、保存较好。从不同林分采集不同的森林腐殖层土壤样品,分别置于广口玻璃瓶中,然后将新鲜健康的萧氏松茎象幼虫和成虫各10头分别半埋于土壤样品中;用纱网绑紧瓶口后将玻璃瓶置于恒温恒湿培养箱中进行培养,培养条件为温度28 ℃、 80%~100%RH,诱集过程中要给诱源昆虫提供必要的食物(华山松小段嫩枝),保证其在感病之前具有正常活力,同时要特别注意控制好温、湿、光、氧气等条件,保证诱源虫体不出现异常死亡。定期观测,以虫体表面生长有肉眼可见的白色菌丝为感病标准。挑取菌丝进行分离纯化培养,培养基均选择马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA)。

1.2 病原真菌的分类鉴定

1.2.1

形态鉴定。将各病原真菌菌株的纯培养物置于光学显微镜下观测其显微形态特征,包括菌落的形态、质地、颜色等,以及分生孢子梗、分生孢子大小和形状及其着生方式等。 参考相关文献[6-11],对各菌株进行初步鉴定。

1.2.2 分子鉴定。采用真菌DNA提取试剂盒对各病菌的总DNA进行提取,并以通用引物ITS1和ITS4进行PCR扩增,得到的PCR产物经纯化切胶回收后送生工生物工程(上海)股份有限公司进行测序,测得的序列在NCBI上进行同源性比对。

1.3 病原真菌的生物测定

对采集到的代表菌株进行生物测定。首先,用0.1 %吐温-80的无菌水将不同菌株配制成浓度相接近的孢子悬浮液(不同菌株的浓度控制在8.5×106~1.2×107个/mL)。其次,准备足够数量的新鲜健康的萧氏松茎象幼虫和成虫。每一种菌液分别对幼虫和成虫进行致病性测试;每1种菌液作1个处理,每处理3个重复,每重复中幼虫、成虫各10头。

在消毒的培养皿底部放置双层滤纸,将测试虫放置滤纸上,然后用配制好的菌液均匀喷雾至害虫体上,使害虫全体及滤纸均完全湿润(避免培养皿底部有过多积水以免将测试虫淹死)。以喷无菌水作为对照。盖上皿盖后将培养皿置于恒温恒湿培养箱中培养,培养条件为28 ℃、 80%~100% RH,当发现滤纸干燥时滴加无菌水以维持皿内湿度。分别于第5天、第10天、第15天检测虫体感病状况,统计感病率。由于病菌入侵定殖前期阶段无明显外在表现,不易判断,以害虫体表生长出比较明显的白色菌丝为其感病的唯一判断标准。

2 结果与分析

2.1 采集菌种情况

2019—2020年共采集到萧氏松茎象病原真菌的有效菌种(菌株)12个,其中自然感染菌株7个(寄主均为成虫),土壤诱导感染菌株5个(寄主均为幼虫)(表1)。

调查结果表明,自然条件下萧氏松茎象成虫感染病原真菌的现象比较普遍;相比之下萧氏松茎象幼虫在自然条件下一般不感染真菌病害,究其原因,可能是由于幼虫阶段为蛀食性,且其蛀道内塞满大量脂质物,隐蔽性极强,外界病原物难以接触并完成侵染过程。

森林腐殖层土壤中也含有大量的萧氏松茎象病原真菌。竹林下腐殖土诱导感染率60%,阔叶混交林下腐殖土诱导感染率100%,马尾松林下腐殖土诱导感染率90%,华山松林下腐殖土诱导感染率90%。人工土壤诱集处理中,仅发现幼虫感病而成虫均不见感染,究其原因,因幼虫体壁相对较薄,被病原真菌入侵感染的概率比成虫大得多。

2.2 病原菌的鉴定

通过对各菌株形态特征的观测,结合其rDNA ITS序列的测定与比对结果,得到各菌株的分类鉴定结果(表2)。

鉴定结果表明,自然条件下,拟球孢白僵菌(Beauveria pseudobassiana)是萧氏松茎象最常见的病原菌种类,采集频率为57.1%,球孢白僵菌(Beauveria bassiana)、绿僵菌(Metarhizium sp.)及Lecanicillium sp.采集频率均为14.3%。而在土壤人工诱集方法中,共获得5个菌株,其中绿僵菌菌株4个(占80%)、白僵菌菌株1个(占20%),说明土壤中所含的主要病原真菌种类多为绿僵菌属。

2.3 病原菌的生物测定

生物测定结果表明,不同菌种(菌株)对萧氏松茎象成虫、幼虫的致病速度及致病率存在较大差异(表3)。

从表3可以看出,人工接种后,幼虫在第5天即可发现被感染者,而成虫在第5天尚未发现感染者,但第10天检测时已发现大量感染者。以幼虫第5天感病率或成虫第10天感病率为致病速度指标,以第15天感病率为最终致病率指标,结果见表4。从表4可以看出,拟球孢白僵菌Beauveria pseudobassiana的5个菌株(ZR100、ZR168、ZR345、ZR349、YJ005)和球孢白僵菌Beauveria bassiana的1个菌株(ZR225)对萧氏松茎象成虫及幼虫均表现出明显的致病性;其中ZR100菌株的致病性最强,其致病速度及最终致病率均最高。几个绿僵菌菌株Metarhizium sp.(ZR208、 YJ001、YJ002、YJ003、YJ004)对幼虫均有明显的感染效果(第15天感染率达53.3%~70.0%),但对成虫的感染效果不明显。轮枝菌菌株Lecanicillium sp.(ZR093)对幼虫的感染率最差(第15天感染率仅为26.6%),且不易感染成虫。