滨海湿地生态修复区土壤盐分时空变异性研究

作者: 姜军成 纪殿胜 刘文全 迟永祥 王小清 樊晓杰 韩伟涛

摘要 [目的]探讨土壤含盐量变化对生态修复工程的响应。[方法]以渤海综合治理攻坚战山东省潍坊市滨海湿地生态修复区典型地块为例,基于传统统计学和地统计学相结合的方法,研究了生态修复工程实施前、中、后期滨海湿地表层土壤盐分的空间变化特征,绘制了不同时期的土壤盐分空间分布图。[结果]研究区不同时期滨海湿地表层土壤含盐量均很高,土壤含盐量表现为前期>中期>后期;土壤pH均超过8.5,具有强碱性;土壤含盐量与电导率间存在很好的线性关系。不同时期土壤各属性的空间分布均符合高斯模型,块基比均<25%,表现出很强的空间相关性。不同时期的土壤含盐量呈条带状分布,东南部明显高于西北部,尤其以南部土壤含盐量最高。[结论]研究结果对优化滨海湿地生态修复技术措施及滨海湿地管理具有重要的指导意义。

关键词 生态修复;土壤盐分;地统计学;Kriging插值

中图分类号 P736.4 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)22-0045-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.22.013

Spatiotemporal Variability of Soil Salinity of Ecological Restoration in Coastal Wetland Area

JIANG Jun-cheng1,JI Dian-sheng1,LIU Wen-quan2 et al

Abstract [Objective]To discuss the response of soil salinity change to ecological restoration project.[Method] A typical plot of coastal wetland ecological restoration area in Weifang City,Shandong Province was taken as an example,the spatial variation characteristics of soil salinity of coastal wetland during early stage,middle stage and late stage of the implementation of ecological restoration project were studied based on traditional statistics and geostatistics,and the spatial distribution maps of surficial soils salinity of coastal wetland in different periods were drawn.[Result]The results showed that the soil salt contents of coastal wetland in the three periods were very high,and the soil salt content in early stage > middle stage > later stage.The soil pH value was over 8.5,indicating strong alkaline.There was a good linear relationship between soil salt content and soil electrical conductivity.The spatial distribution of soil properties of coastal wetland in different periods was consistent with Gaussian model,and the nugget-to-sill ratio [Co/(Co+C)]was less than 25%,showing a strong spatial correlation.The soil salinity in different periods showed strip distribution,and the soil salt content in the southeast was significantly higher than that in the northwest,especially in the south.[Conclusion]The research results have important guiding significance for optimizing the ecological restoration technology and soil management of coastal wetland.

Key words Ecological restoration;Soil salinity;Geostatistics;Kriging interpolation

滨海湿地处于陆地生态系统和海洋生态系统的交错过渡地带,是地球上生产力最高、生物多样性最丰富的生态系统之一,具有抵御海洋灾害、涵养水源,保护岸线、调节气候、保护生物多样性等重要生态系统功能服务[1]。近年来,随着围填海、近岸渔业养殖和陆源污染物排海等人类活动的增多,以及风暴潮、海平面上升等气候灾害频发,使得滨海湿地面积急剧减少。据统计,全球约80%的滨海湿地资源丧失或功能退化,而在过去的50年中,我国已损失了53%的温带滨海湿地,湿地生态系统面临前所未有的挑战[2]。因此,开展退化滨海湿地的生态系统修复已成为维持滨海区域生态安全、促进滨海生态经济区高效建设和健康发展的重要举措。

随着对滨海湿地生态服务功能认识的提升,各国政府加强了对滨海湿地保护与管理,退化滨海湿地生态系统的恢复与重建也由此成为国际关注的热点。国外在滨海湿地生态系统恢复研究方面起步较早,积累了较多的滨海湿地保护和修复的技术和方法。我国滨海湿地面临的面积锐减、生态功能退化等严峻问题也得到国家层面的高度重视,先后出台了《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》和《渤海综合治理攻坚战行动计划》等一系列法律法规、政策、规划等文件,这对恢复滨海湿地生态系统生产力,建立滨海湿地保护长效机制具有重要的指导意义。对生态修复来说,生态系统完整性以及生态修复的长期性至关重要。生态修复过程前后的原位监测与精准评估也是必要的,可以确保修复工程的目标得以实现,并根据监测结果进行修复措施适应性优化调整。

土壤作为滨海湿地生态系统的重要组分,是滨海湿地生物的基质和载体,也是滨海湿地生物地球化学循环的中介[3]。土壤盐分是滨海湿地生态系统的重要影响因子,对植被发育、物质循环和土壤微生物多样性等具有重要影响作用。开展滨海湿地修复区土壤盐分的空间分析研究,掌握土壤盐分时空变化规律,是评估修复技术措施的前提,对滨海湿地生态系统的健康与可持续发展具有重要意义。研究表明,地统计学是研究滨海湿地土壤属性时空变异性的有效方法[4]。杨帆等[5]运用经典统计学和地统计学相结合的方法研究了退化湿地土体电导率、盐分含量、pH和钠吸附比的空间变异特征。姚荣江等[6]采用三维克里格和随机模拟方法对苏北海涂区的土体盐分含量的三维空间分布进行了估值、模拟与对比分析。Chi等[7]利用多因子回归、偏最小二乘回归和反距离插值法研究了滨海湿地表层土壤盐分的时空变化特征并对评价精度进行对比分析。该研究以渤海综合治理攻坚战山东省潍坊市滨海湿地生态修复区典型地块为例,利用传统统计学和地统计学相结合的方法进行修复工程前、中、后不同时期滨海湿地土壤盐分空间分布研究,探讨土壤含盐量变化对生态修复工程的响应,研究结果对评估滨海湿地生态修复工程措施的有效性及滨海湿地的立地土壤管理具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于山东省潍坊市滨海旅游度假区北端,渤海路东侧,修复区总面积120 hm2(图1)。该区属暖温带半湿润东亚季风区季风气候,四季明显,春季风大干燥,易旱,夏季高温多雨,间有旱灾,秋季温和凉爽,季末易干旱,冬季干冷,雨雪稀少;年平均温度为13.0 ℃,年平均降水量为595 mm,年平均蒸发量1 859.4 mm,平均蒸降比超过3.0。土壤类型为粉砂壤土,研究区原为围填海区域,西北部长有稀疏柽柳、碱蓬等耐盐植被,约占研究区总面积的1/3,东北—西南中间线两侧区域为光板地,其他区域为海水覆盖。2020年7月开始进行生态修复工程,排干区内海水,对整个研究区实施高填深挖工程措施,由北向南开挖深沟,形成若干宽为4 m左右的条形台地,台地上种植盐松、柽柳等耐盐木本植物。

1.2 土壤采样

为了获取研究区不同时期滨海湿地土壤盐分空间分布特征,表层土壤采样点均匀地分布于整个研究区,在ArcGIS10.2软件中确定所有采样点,并记录每个采样点的坐标,便于现场采样。共布设表层土壤采样点27个,采样深度为0~20 cm。在现场采样过程中用差分GPS确定每个采样点的位置。表层土壤采样时间分为3次,分别为2020年6月中旬、10月下旬和11月下旬,这3个时期分别对应研究区生态修复工程的前期、中期和后期,共采集滨海湿地土壤样品81个。

1.3 样品分析与处理

所有现场采集滨海湿地表层土壤样品密封后带回实验室,室内自然风干、磨碎后过2 mm筛后备用。所有土样均制备1∶5土水比浸提液。表层土壤含盐量采用重量法测定,表层土壤电导率采用电极法测定,表层土壤pH则利用PHS-3C型酸度计测定,具体测量方法参考《土壤农业化学分析方法》[8]。

1.4 地统计分析

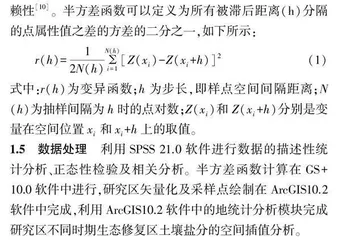

地统计学是统计学的一个分支,侧重于时空数据集。该方法不仅能有效提示属性变量在空间上的分布变异特征,而且能有效解释空间格局对生态过程与功能的影响[9]。Isaaks等[10]详细描述了地统计学的理论基础,地统计学的核心是半方差函数,它表达了相近观测之间的空间依赖性[10]。半方差函数可以定义为所有被滞后距离(h)分隔的点属性值之差的方差的二分之一,如下所示:

式中:r(h)为变异函数;h为步长,即样点空间间隔距离;N(h)为抽样间隔为h时的点对数;Z(xi)和Z(xi+h)分别是变量在空间位置xi和xi+h上的取值。

1.5 数据处理

利用SPSS 21.0软件进行数据的描述性统计分析、正态性检验及相关分析。半方差函数计算在GS+10.0软件中进行,研究区矢量化及采样点绘制在ArcGIS10.2软件中完成,利用ArcGIS10.2软件中的地统计分析模块完成研究区不同时期生态修复区土壤盐分的空间插值分析。

2 结果与分析

2.1 滨海湿地表层土壤属性的描述性统计分析

表1为研究区不同时期滨海湿地表层土壤含盐量、有机质含量和pH的描述性统计分析特征值。由表1可以看出,不同时期表层土壤含盐量普遍很高,修复工程前、中、后期表层土壤平均含盐量分别高达38.43、33.68和28.58 g/kg。按照王遵亲等[11]土壤盐化分级标准(滨海地区),3个时期的表层土壤含盐量均为盐土水平。从不同时期滨海湿地表层土壤含盐量的变幅来看,变幅均较大,最大变幅达到75.6 g/kg,表层土壤电导率表现出与含盐量相同的变化趋势。从整个研究来看,表层土壤含盐量与电导率处于高值水平,不同时期表现出一定的差异性,修复工程前、中、后3个时期表层土壤含盐量逐渐降低,一定程度上说明修复工程措施是合理和有效的。从pH均值来看,不同时期表层土壤pH变化不大,但数值均超过8.5,按照土壤酸碱度划分等级标准,属于强碱性。变异系数CV反映的是表层土壤属性数据的离散程度,CV<10%表示弱变异性,10%≤CV≤100%表示具有中等变异性,CV>100%则表示具有强变异性[12]。从表1可以看出,除pH的变异系数属于弱变异性外,表层土壤含盐量与电导率均属于中等变异性。对各表层土壤属性数据采用Kolmogorov-Smirnov(K-S)正态性检验(P<0.05,双尾),结果表明所有表层土壤属性的原始数据均符合标准正态分布,满足进行地统计学分析的平稳性条件。