乡村生态振兴的现实挑战与法治应对

作者: 吴隽雅 王适

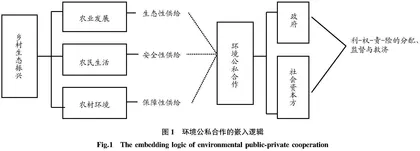

摘要受资源禀赋、社会结构等因素限制,我国乡村环境治理的实然状况与应然层面之间仍有差距。在绿色发展背景下,以政府威权与社会资本合作为特征的公私合作(PPP),成为增强乡村地区的资源公共产品与环境公共服务供给的一项创新性的制度安排。面对乡村生态振兴的现实挑战,以政府的行政引导、合作双方的契约合意、第三方监督约束作为环境公私合作主体“利益互惠、责任分担与风险共担”的具体依托和基本保障。确保直接利益相关者(农民)、间接利益关联者(社会公众)、项目启动接应者(基层组织)等主体的充分参与和有效监督,防范环境公私合作的滥用与异化。

关键词乡村振兴;生态振兴;环境公私合作

中图分类号F 323文献标识码A

文章编号0517-6611(2023)24-0245-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.24.051

The Practical Challenges and Institutional Response of Rural Ecological Reconstruction

WU Junya1,WANG Shi2

(1.School of Law,Hohai University,Nanjing,Jiangsu 211100;2.Department of Agriculture and Rural Affairs,Ministry of Finance,Beijing 100053)

AbstractGiven to the restriction of natural endowment of ecology and social governance structure, it is an undeniable fact that there is a tremendous contrast between the status of environmental problems and the effectiveness of ecological construction in rural areas. Under the background of green development,PublicPrivate Partnership (PPP), which is characterized by the cooperation between government authority and social capital, has become an innovative institutional arrangement to enhance the supply of resource public goods and environmental public services in rural areas. In the face of the challenge of rural ecological revitalization, the government’s administrative guidance, the contractual agreement between the two parties, and the external supervision and constraints serve as the concrete support and basic guarantee for the environmental PublicPrivate Partnership subjects to “reciprocate the benefits, share the responsibilities and risks”. It ensures the full participation and effective supervision of direct stakeholders (farmers), indirect stakeholders (the public) and project initiators (grassroots organizations), and prevents the misuse and alienation of the environmental PublicPrivate Partnership mechanism.

Key wordsRural reconstruction;Ecological reconstruction;EPPP

乡村生态振兴是落实绿色发展理念,推进宜居宜业和美乡村建设的题中之义,关乎农业生产、农民生活以及农村环境的基础保障与发展成效。为了有效纾解“三农”问题所集中呈现的资源配置低效、成本承担失衡等局限,2021年,国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》强调“将基础设施和基本公共服务向农村延伸覆盖,提高农业生产效率、改善乡村面貌、提升农民生活品质,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展”,同年颁布的《中华人民共和国乡村振兴促进法》,明确了“创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念”和“建立政府、村级组织、企业、农民等各方面参与的共建共管共享机制”。公私合作(Public Private Partnership, PPP)作为以公共利益目的为导向的公权主体与私人主体、政府与社会资本合作的一种新型社会治理模式,其所特有的聚集社会资本、优化资源配置、移转风险分担的功能,成为解决乡村资源环境基础建设滞后、改善乡村资源公共供给不足、助力乡村生态振兴的重要手段和方法。基于此,在绿色发展的时代背景下,笔者以公私合作为中心,分析和探讨我国乡村生态振兴的困境及其破解进路,以助力宜居宜业和美乡村建设的有序推进。

1资源环境公共供给不足:乡村生态振兴的现实挑战

近年来,各级政府不断地加强对乡村环境公共物品供给、公共服务的投入,一定程度上提升了部分乡村的环境整治成效和配置覆盖水平[1]。然而,在资源环境保护方面,乡村环境治理的实然状况与乡村生态建设的应然目标之间仍有较大差距,集中表现为乡村资源环境保护不力、资源环境公共供给不足。总体上看,我国大部分乡村地区的资源环境公共供给仍然没有满足相应的环境公共需求。具体表现为以下几点:

其一,农业(生产)资源环境公共供给不足,如沟路渠、灌站等农业生产性基础设施(农业环境措施)落后等[2]。我国大部分农地的排灌、耕作、追播等生产活动缺失集约化的环境公共基础设施与公共服务保障,不仅严重影响农地的经济产量,也降低了农地的环境绩效,农业环境基础设施的绿色化和现代化严重不足。

其二,农村生态环境保护(修复)公共供给不足,主要表现为乡村地区的农业资源保护建设、湿地保护建设不力等。乡村地区生态环境建设设施和资源环境公共供给服务分散落后,诸如黑臭水体整治、农膜回收利用、养殖污染防治等乡村减污降碳和生态修复力度不足,尚未满足乡村地理环境分布、生物多样性自然规律等对生态建设的客观需求[3],亦难以协调诸如退耕还林、土壤污染治理、湿地保护等生态修复(环境治理)过程中多元利益主体的利益冲突与矛盾,如生态建设过程中环境效益的受益主体(包括直接受益者农民和间接受益者其他社会公众)与经济效益的牺牲主体(当地农民)之间长期存在不对等地位[4]。

其三,农民生活环境公共供给不足,如乡村生活污水垃圾处理等乡村生活基础设施仍未实现可持续[5]。乡村供水、改厕、饮水、农房道路等环境基础设施建设情况较为分散,政府财力的投入不足且市场化运作程度低,无力保障公共供给的稳定和持续性,致使部分乡村地区的环境保护与经济发展呈现失调甚至停滞状态。实践中,乡村资源环境公共供给还面临着需求分散、地域差别大、社会效益与经济效益失衡及反馈机制缺失等问题。

环境公共产品及公共服务供给的不足,影响着乡村地区资源环境整治成效[6]。正如有学者指出,社会问题内生于社会发展进程之中,社会秩序的结构性特征直接决定着社会问题的表现形式及其形成机理[7]。乡村分散化的空间布局,与资源环境公共产品的零散供给,妨碍和限制了乡村生态保护以及环境保护事业的发展[8]。实践证明,单纯依赖环境立法与执法的完善,而没有足够的公共财政资金和其他资金投入、必要的技术保障,实难在乡村地区达到理想的环境保护效果。为此,乡村环境治理失范困境的有效破解及生态重设的有序开展,需立足于乡村现实对乡村产业结构及供给方式予以变革性调整,通过引入资金、管理、技术等社会资本与土地、劳动等传统乡村生产生活要素相结合,以实现乡村生态振兴以及环境治理模式的重构。

2环境公私合作:乡村生态振兴的新型进路

2.1环境公私合作的现实需求

虽然国家的公共财政投入与环境行政管控手段,在一定程度上推进了乡村公共供给和环境整治行动,但“以需求为导向”的回应型行政,很难灵活回应农业、农民、农村异质化的资源环境公共需求。受到政府“行政有限性”约束,行政力量在乡村环境治理中的“上下贯通问题”仍普遍存在,无法通过“权力沉降”实时满足乡村地区资源环境公共产品、公共服务供给的需求。同时,乡村特有的地方传统与发展实际,亦对乡村生态振兴提出了乡村治理结构变革要求。乡村基层行政的“治理权能”与乡村自治体制的“社会信任”日益式微,乡村内生性“约束力量”未得到重视,共同制约了乡村的生态建设成效[9]。亟待加强乡村地区多元治理资源的有序整合,通过政府与其他多元社会主体间的合作认同,于乡村资源环境公共供给主体间实现利、权、责的优化配置,促进政府权威与社会权威、民间权威的良性互动[10]。

2.2环境公私合作的功能定位

环境公私合作,即是基于环境公共任务的公益性目标与多样性需求所形成的环境合作行为关系,强调政府(公权主体)与社会资本(私人主体)之间的对等合作关系[11]。公私合作以特定的公共利益或公共政策目标为导向,强调对多元主体的优势资源重新整合及高度利用,利用社会资本增进公共物品的供给,实现公权主体与私人主体在资源环境公共供给中的“双向转换”。选择于乡村生态建设及环境治理领域试用公私合作,意味着政府应当基于乡村资源环境修复目的或者乡村环境保护公共政策目标的需要,让渡部分乡村环境公共领域的职权给社会资本主体,如引入市场竞争机制刺激与增强乡村环境治理内源性动力,加强同社会资本主体的合作、协调与互动。

2.3环境公私合作的嵌入分析

乡村生态振兴公私合作作为一项创新性的制度安排,其运行需要考量以下几个因素。其一,不同的乡村地区具有其独特的生产、生活方式和社会习俗,乡村环境公私合作应当针对特定的乡村地区资源环境公共产品、公共服务需求及其偏好予以合理考虑。尤其应当注意的是,农民是乡村资源环境公共产品、公共服务供给主要的受益者,故而乡村资源环境公共供给在满足宏观乡村绿色产业发展、乡村环境建设的同时,也应当在微观层面最大限度地满足广大农民的切身需求(包括生产、生活及生态环境的多方面公共产品需求),并通过明晰产权、利益和责任等激发村民“投资投劳”于资源环境公共供给的热情[12]。其二,由于不同类型的乡村基础设施的经济特性不同,在引入市场调节供求、配置资源的优势功能、改变农业发展与乡村建设及生态保护的发展方式同时,应当具体依据乡村公共供给(基建、服务及产品)的可市场化程度,如依据乡村基础设施的外部效应、竞争性、排他性的不同区分为可经营类公共供给、准经营类公共供给和非经营类公共供给,并据此采取不同的公私部门利、权、责分配模式。其三,环境公私合作本身是政府威权与社会资本的有效融合的践行方式。在乡村资源环境公共供给层面,亦是乡村治理资源整合、治理方式革新、治理结构优化的治理创新过程,需要充分调动乡村现存的乡土文化资源、村民自治制度和现代法治系统的三方力量,即确保环境公私合作在具体协作的政府与社会资本主体所达成的合意框架内充分运作,同时引导和强化村民、基层组织、社会公众及其他社会力量对公私合作行为的监督作用(图1)。