基于共生理念的城市带状公园植物生态景观设计策略

作者: 吴晓舟 傅东示 张洁 张天然 陈雷

摘要 将黑川纪章的“共生思想”引入城市带状公园设计,以北京通州减河公园为例,从“主客体共生”和“文化共生”角度出发,结合植物种类、植物群落和植物文化,确定“构建传统文化植物风格,又具备时代特征的北京新园林植物景观”的设计目标,形成了“一河、两道、三段、十五园”的景观结构。提出打造多元化的文化植物景观、“参数化”植物景观设计、构建生态化群落和建立植物公共服务平台的建议,有望在未来应用更加科学合理的方式提升植物景观的生态多样性,为城市带状公园的建设提供理论依据。

关键词 带状公园;共生理念;植物文化;植物景观;减河公园

中图分类号 TU 986文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)04-0132-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.04.034

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Plant Ecological Landscape Design Strategy of Urban Strip Park Based on Symbiosis Theory—A Case of the Jianhe Park in Tongzhou District,Beijing

WU Xiao-zhou1,FU Dong-shi2,ZHANG Jie2 et al (1.Beijing Topsense Landscape Design Ltd.,Beijing 100012; 2.College of Landscape Architecture,Zhejiang A & F University,Hangzhou,Zhejiang 311300)

Abstract This paper introduced Kurokawa Kisho’s symbiosis thought into the design of urban belt parks,taking Jianhe Park in Tongzhou District,Beijing as the object of research.Based on the perspectives of “symbiosis between subject and object” and “cultural symbiosis”,with the purpose of constructing new landscape plant scenery in Beijing that integrates traditional plant culture and contemporary features,Jianhe Park combined plant species,plant communities and plant culture and formulated a landscape structure characterized with one river,two roads,three sections,and fifteen gardens.This study offered a suggestion to create diversified cultural plant landscapes,to construct ecological plant community with parametric design,and to establish a plant public service platform.Jianhe Park provided theoretical basis for the landscape design of the urban strip park.It is hopeful that a more scientific and reasonable way will be used to enhance the ecological diversity of modern plant landscapes in the future.

Key words Strip park;Symbiosis theory;Plant culture;Plant landscape;Jianhe Park

作者简介 吴晓舟(1980—),女,吉林延吉人,高级工程师,硕士,从事风景园林规划与设计工作。*通信作者,高级工程师,从事风景园林规划与设计工作。

收稿日期 2021-07-05

黑川纪章提出的共生哲学包含了“人与技术、自然的共生、历史与未来的共生、部分与整体的共生、异质文化的共生”4个方面,演化出“主客体共生、时间共生、结构共生和文化共生”4个景观设计手法。在城市中增加生态多样性,保障生态系统和谐发展,是实现主客体共生的手法;将文化融合在景观设计中,提倡文化传承与创新,实现文化共生的手法[1]。

带状公园作为城市游憩空间系统构成单元,不仅承担着城市生态廊道的职能,还对城市环境美化起着不可替代的作用。随着城市土地规划的全新布局和人们对生活环境要求的提高,如何建设兼具生态效益和文化功能的现代化公园成为当下风景园林师关注的重点[2]。如保护和利用场地植物资源,考虑景观和文化价值,并对城市生态建设具有重要意义的深圳香蜜公园[3];着重生态设计理念与原则,实现生态效益与社会效益双赢的南京河西滨江公园[4]等。目前,基于共生理念的现代城市公园植物景观相关研究和实践较少。笔者以北京通州减河公园为例,从植物种类、植物群落和植物文化3方面进行分析,强调植物景观的生态性及文化性,旨在为今后城市公园建设提供参考与借鉴。

1 研究区概况

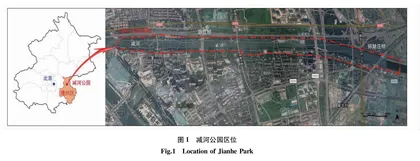

通州区(116°32′ ~ 116°56′E,39°36′ ~ 40°02′N)地处北京市东南部、京杭大运河北端,地势平坦,自西北向东南倾斜(图1)。受季风影响,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,年均气温11.3 ℃,年均降水量620 mm。减河位于通州区东部,连接北运河和潮白河,可分解温榆河洪水,减轻北运河排洪压力。减河公园主要分布在河道两侧,总实施面积约49.71 hm2,其南岸从耿庄桥至师姑庄桥全长7.2 km,北岸从“泰禾·运河岸上的院子”至师姑庄桥长2.1 km。

2 设计目标与理念

2.1 设计目标

减河公园在尊重现状的基础上,以“构建既有传统文化植物风格,又具备时代特征的北京新园林植物景观”为设计目标,打造既有优美的景观和良好的生态效益,又有传统植物文化的综合公园。该项目于2015年2月完成设计并开始建设,于2018年下半年完工(图2)。

2.2 设计理念与景观结构

基于通州区的发展定位、减河地理位置的特殊性以及场地的空间形态,确立了减河公园“用植物来造景,听植物的故事”的设计理念,打造“绿道夹碧水,杨柳伴长堤,茂林藏幽境,植物最动人”的特色景观。公园的景观结构为“一河、两道、三段、十五园”。“一河”是公园借景减河;“两道”是现有河道的绿道系统和公园自身的道路系统;“三段”是减河沿岸绿地规划的“四时更序、乡土五树、六华迎春”景区;“十五园”是多个不同主题的小型专类观赏园,分别为“春园”“夏园”“秋园”“冬园”“松石苑”“公孙林”“十八槐”“秋霞圃”“流金屿”“玉兰台”“杏花谷”“樱之岛”“梅影坡”“海棠坞”和“桃花源”(图3、4)。

2.3 植物景观设计

2.3.1 品相繁多的植物种类。

良好的观赏性是植物景观设计的目标之一,必须具备科学性和艺术性的高度统一。场地营建既要满足植物与环境在生态适应性上的统一,又要通过艺术构图原理体现出植物个体和群体的形式美及人们在欣赏时产生的意境美[5]。减河公园内有一定的绿化基础,但由于前期资金投入不足,后期失管,导致现状面貌较为杂乱。为此,后期应重新梳理场地内现存植株,并适当补植其他植物,充分发挥每种植物独有的形态、色彩、风韵及芳香等特色,打造更加生态的公园文化植物景观。

安徽农业科学 2022年

在植物种类选择上,减河公园荟萃了近年来北京的植物新品种,共计226种,并以小型专类园形式呈现。“六华迎春”是以玉兰(Yulania denudata)、杏花(Armeniaca vulgaris)、樱花(Cerasus serrulata)、梅花(Armeniaca mume)、海棠(Malus spectabilis)和桃花(Prunus persica)6种春花植物为主题的景区。其中,“樱之岛”新品种最多。在该景区种植了早樱“染井吉野”(Cerasus × yedoensis ‘Somei-yoshino’)、早樱“小彼岸”(Prunus × subhirtella ‘Subhirtella’)、早樱“八重红彼岸”(Prunus × subhirtella ‘Yaebeni-higan’)、“大山樱”(Prunus sargentii)、晚樱“关山”(Cerasus serrulata ‘Sekiyama’)、晚樱“白妙”(Cerasus serrulata var.lannesiana ‘Sirotae’)和晚樱“郁金”(Cerasus serrulata ‘Grandiflora’)等众多适应北京生长环境的樱花品种。另外,在“海棠坞”景区,不仅种植传统的北京乡土海棠品种,还增添了由北京植物园和北京市园林绿化局等科研单位推出的新优品种,如“印第安魔力”(Malus ‘Indian Magic’)、“王族”(Malus ‘Royalty’)、“当娜”(Malus ‘Donald Wyman’)、“罗宾逊”(Malus ‘Robinson’)、“珠穆朗玛”(Malus ‘Qomolangma’)、“琥珀”(Malus ‘Amber’)以及“亚当”(Malus ‘Adams’)等。

2.3.2 层次多样的植物群落。

植物群落是一定地域范围的园林绿地空间内,具有特定的群落生态学意义、满足特定视角的群落生态学要求的不同植物个体的聚合,且具有个体美和群落美的群落景观[6]。在讨论其共生关系时,除了关注绿色景观带的设计外,还必须关注植物与植物、植物与气候环境之间的共生关系。在设计时,注意形成丰富的自然环境,具有重要物种的地方,应尽可能保持现状,保护生态环境[7]。在了解每种园林植物的生态特性、生态习性和观赏特性的基础上,模拟自然群落设计出与园林规划设计思想、立意相一致的空间,创造出不同的氛围。《园冶》[8]中“苧衣不耐新凉,池荷香绾,梧叶忽惊秋落,虫草鸣幽”“但觉篱残菊晚,应探岭暖梅先”等描绘,因四季变化与花木开谢而极具诗意。通州区属大陆性季风气候区,环境宜人,四季分明,土壤肥沃,植物种类丰富。在设计过程中,以四季植物观赏为前提,运用生态学原理,在植物群落构建中充分考虑植物种类组合、植物造景艺术性和群落空间构成,从而打造生态艺术兼具的多样植物群落景观。

减河公园“四时更序”景区位于召里桥东侧,全长1 km,平均宽度80 m,面积约8 hm2,景区有“春园”(图5)、“夏园”(图6)、“秋园”(图7)和“冬园”(图8)4个小型专类园,力求在特定的季节和气候条件下,做到植物种类丰富及四季有景可赏。

“春园”由“春园廊”(图9)、“海棠广场”和“‘鲤鱼跃龙门’叠水山石”组成。“春园”植物以新疆杨(Populus alba var.pyramidalis)为主,笔直的竖线条和山桃(Amygdalus davidiana)红色的开张树形相互映衬,点缀黄色的连翘(Forsythia suspensa),营造出春花烂漫、色彩丰富的景观效果。“夏园”由“‘洗心石’静心广场”和“夏莲廊”(图10)组成。“‘洗心石’静心广场”在植物景观结构上,设计了“乔-灌-草”“乔-草”“灌-草”和“乔-灌”等不同的组合;种类选择以法桐(Platanus orientalis)、杂交马褂木(Liriodendron chinense × tulipifera)、元宝枫(Forsythia suspensa)和合欢(Albizia julibrissin)为主的人工乔木林。“秋园”是以弧形廊架(图11)围合的小空间,其在植物群落营造时,将秋色叶乔木如法桐、银红槭(Acer × freemanii)、秋紫白蜡(Fraxinus Americana ‘Autumn Purple’)和粗榧(Cephalotaxus sinensis)等作为背景树,选择小乔木或灌木作为中景树,或将栓翅卫矛(Euonymus phellomanus)和金亮锦带(Weigela florida ‘Goldrush’)等作为前景树,铺以草坪地被,形成一个有空间层次的群落景观。“冬园”是以弧形“冬景廊”(图12)围合的小空间,上层有银杏(Ginkgo biloba)、国槐(Sophora japonica)和栾树(Koelreuteria paniculata),中层为早园竹(Phyllostachys propinqua)、紫竹(Phyllostachys nigra)和美人梅(Prunus × blireana ‘Meiren’),搭配姿态油松(Pinus tabuliformis)和特选大白皮松(Pinus bungeana),供人们冬季观枝观干。